La ghinea di dicembre

Appunti sulla violenza di genere, film non anglofoni usciti nel 2024, Juniper & Thorn, Mierle Laderman Ukeles

Benvenut@ a Ghinea, la newsletter con il calice di spumante già in mano. Il numero di questo mese contiene ben tre interventi: Marta Corato, che come sempre ha trascorso l’anno al cinema, ci propone una selezione di film usciti nel 2024 e provenienti da tutto il mondo; Diletta Crudeli ci racconta una fiaba horror da poco pubblicata in Italia; Costanza Mazzucchelli ci avvicina alla pratica artistica di Mierle Laderman Ukeles. Puoi leggere anche alcuni nostri pensieri sulla buona abitudine di dare credito a chi si fa avanti per parlare di una violenza che ha subito, perché tale abitudine si è sviluppata proprio all’interno dei femminismi e come possiamo portarla avanti con rigore e coerenza senza scivolare nel giustizialismo. Buona lettura!

Prendere parola e posizione sulla violenza di genere

Il primo risveglio di una coscienza femminista è la scoperta, spesso radicata nel vissuto personale, di una minorità legata al proprio sesso o genere femminile assegnato alla nascita e alla socializzazione che ne deriva, inevitabilmente, sia nel nucleo familiare che nel mondo esterno. Questa minorità si concretizza a livello minimo (e quindi spesso impercettibile) nella manipolazione della parola.

“Io sono”, l’enunciazione che ci soggettivizza perché ci sottrae all’essere definitə e perciò determinatə, è seguita da molte altre, ugualmente liberatorie, che riguardano i desideri e le intenzioni nel momento in cui ci scopriamo capaci di immaginarci, e conseguire, una vita che rompe gli argini e si colloca fuori dal perimetro dei ruoli di genere. Anche il resoconto dell’esperienza è cruciale: narrando noi stessə e ciò che ci succede nel patriarcato, ci raccontiamo all’interno di un intreccio che non abbiamo scelto e così facendo lo scombiniamo, personaggə già scrittə ma d’improvviso ribelli.

Nel contesto odierno, che vede la marginalizzazione delle esperienze di donne –adoperato qui come termine ombrello per ogni soggettività che, volente o nolente, esperisce i danni dell’oppressione di questa presunta categoria–, e addirittura l’invisibilizzazione e silenziazione ai danni della loro stessa esistenza come soggetti politici, narrabili, umani, spesso si cade nell’errore di voler ambire a considerare ogni biografia ‘di donna’ come un successo trasversale e inclusivo. Molti soggetti femminili hanno adoperato la leva del femminismo bianco e mainstream al fine di rivendicare empatia e collettivismo che le sostenessero nel proprio guadagno personale, agendo spesso comportamenti e politiche ben distanti dai modelli di resistenza e di rielaborazione strutturali proposte dai movimenti (trans-)femministi: ne sono un chiaro esempio le lodi ricevute da Margaret Thatcher, o Hillary Clinton, che per quanto oggettivamente abbiano subito attacchi misogini da condannarsi, hanno altrettanto tentato di difendere le loro deprecabili azioni chiedendo una solidarietà politica e pubblica in virtù del loro essere donne e a prescindere dal loro non essere, di fatto, e nei fatti, femministe.

Questo esempio si trasla in ogni campo delle politiche globali, dei mercati mondiali pieni di imprenditrici donne che inneggiano al girlboss e al lean in, della letteratura di donne non impegnata in discorsi trasformativi nei temi o nella forma e però celebrata per tokenism, nel campo dell’arte multimediale e della sua canonizzazione tra istituzioni e addirittura sfilate di moda, e così via. Spesso inoltre le soggettività donne promosse dalle istituzioni per farsi modelli sono volutamente non femministe, proprio per poter denunciare una sensibilità al tema delle ‘quote rosa’ senza rischiare alcuna distruzione o addirittura semplice contesa sui temi intersezionali che sono le battaglie femministe dal basso; scelgono così figure moderate, talvolta addirittura reazionarie, e le glorificano come portavoci autoselezionate o appunto investite dall’alto anziché dal basso, al fine di sottrarsi alla vera discussione per un possibile cambiamento di percorso, riempiendo i salotti di opinionismo e opinioni di poca consistenza e oltretutto ben poco rappresentative delle lotte che i collettivi e l’associazionismo transfemminista portano avanti da tempo.

La battaglia all’istituzione patriarcale è infatti una forma radicale di esistenza e non una posa, quanto piuttosto una postura: spesso scomoda, e per questo incapace di concomitanza con i principi di self-care personali di oggi tutti incentrati su autoindulgenza anziché cura del sé, come invece il principio era stato teorizzato e praticato dalla pensatrice e autrice Audre Lorde: “È autoconservazione, e questo è un atto di guerra politica” (1988, A Burst of Light, scritto a ridosso della seconda diagnosi di cancro al seno). La liberazione non può avvenire secondo l’indulgenza del padrone, per adoperare polivalentemente il termine: la conquista non può che essere fatta dal basso, e non c’è vittoria elargita dallo status quo. I rappresentanti dello status quo, misti tra l’immagine del cis-bianco-eteronormato e borghese individuato già da Simone de Beauvoir, e rafforzato da presunte femministe autocelebratesi tali nelle piattaforme reali e virtuali che con questi soggetti del potere condividono più privilegi che distanze, non sono narratori affidabili delle nostre lotte e delle nostre esistenze.

[Alt Text: ritratto fotografico in bianco e nero di Audre Lorde, scattato professionalmente in uno studio. Lorde è catturata in piano americano e frontalmente, con lo sguardo dritto in camera, indossa morbidi abiti scuri e tiene le mani in tasca. Fonte.]

Non aderire al racconto del patriarcato e offrire una versione alternativa, svelando che il narratore è inattendibile, è un gesto imprevisto. Questo vale soprattutto per la violenza di genere, connotata al dato biologico così a lungo che la parola contraria, la parola “no”, risulta ancor oggi inaccettabile. La predazione indisturbata dell’uomo si è imperniata per secoli su una supposta attitudine naturale, istintuale, al dominio, che ha determinato la vantaggiosa costruzione (e imposizione) opposta di un femminile molle, docile e passivo – destinato perciò a essere preso. Studi più recenti osservano questa dinamica riarticolata anche all’interno della sfera maschile, come argomenta in modo convincente Raewyn Connell teorizzando un’organizzazione gerarchica della mascolinità (ce ne ha parlato David Primo in un vecchio numero di Ghinea). Entrambi gli scenari, pur essendo socialmente imbastiti e richiedendo un affanno costante per il proprio mantenimento, si presentano come positivi e dati, perciò immutabili, e qualsiasi sforzo, anche affabulatorio, in altra direzione non può che essere classificato come contro natura. Uno dei meccanismi essenziali al funzionamento della macchina patriarcale non può quindi che consistere nella sottrazione della parola contraria proprio nel momento in cui viene messa in luce la questione focale della disuguaglianza di genere: gli uomini sono violenti perché si danno il permesso di esserlo. Un permesso largamente tacito, o implicito, ma smascherato a ogni esposizione dell’uomo violento di fronte alla legge o anche solo alla sua rete familiare, amicale o sociale: in queste occasioni il permesso viene spesso accordato, stavolta pubblicamente, screditando chi denuncia, proteggendo il violento, presumendo l’innocenza oltre ogni ragionevole plausibilità e talvolta persino contro l’evidenza. Colpirne unə per educarne mille: a stare zittə.

[Alt Text: fotografia a colori di Hélène Cixous immortalata mentre parla in pubblico, probabilmente su un palcoscenico, con due microfoni davanti al volto. Cixous sfoggia capelli neri cortissimi, rossetto rosso e righe decise di eyeliner, indossa un foulard bianco e una giacca marrone e appare concentrata ad ascoltare un intervento altrui. Fonte.]

D’altro canto, chiedere ai soggetti non cismaschili di adoperare il linguaggio come strumento di denuncia appare già ontologicamente errato, un vero controsenso: la lingua infatti altro non è che espressione della cultura patriarcale entro la quale viviamo, e al contempo alimentazione costante di quella stessa cultura, in un uroboro di orrore continuo. La lingua così come la conosciamo – quella istituzionale, ritenuta corretta, pulita, utile e funzionale (al sistema) – altro non è che strumento del patriarcato, come è stato già lungamente discusso filosoficamente. Già Jacques Derrida coniava il termine fallologocentrismo, neologismo volto a indicare il privilegio maschile (phallus) nella costruzione del logos. Il termine contiene due teorie: fallocentrismo (attribuzione del ruolo dominante all’uomo e al suo punto di vista), e logocentrismo (centralità del logos in un discorso o un testo), come elaborato dallo stesso autore ne La farmacia di Platone (1968).

Ne “Il riso della Medusa” (1975) Hélène Cixous lancia un ultimatum: le donne possono leggere e scegliere di rimanere intrappolate nei loro corpi da una lingua che non permette loro di esprimersi, oppure possono usare il corpo come un mezzo di comunicazione. Sembra una posizione molto biologica, quando invece dal testo osserviamo che sostiene:

Scrivo questo come donna, verso le donne. Quando dico “donna”, sto parlando della donna nella sua inevitabile lotta contro l'uomo convenzionale; e di una donna universale soggetta che deve riportare le donne ai loro sensi e al loro significato nella storia.

L’autrice, come si può leggere nel testo fruibile gratuitamente nella sua traduzione inglese a questo link, non ritiene quindi la biologia ma la condizione sociale a determinare il “femminile” in quanto tale; allo stesso modo, quando parliamo di écriture féminine, dobbiamo considerare la lingua come un concetto duplice, perché qualsiasi sia l’indagine o la risposta che ci diamo, non possiamo ignorare che essa va esplorata non solo se la produzione scritta delle donne possa essere identificata come tale in base alla sua autorialità, ma anche in relazione allo sguardo maschile strutturale che ha sempre determinato cosa fosse una donna, e di conseguenza cosa possiamo chiamare scrittura femminile / letteratura delle donne o, come forse preferibile, letteratura prodotta dalle donne.

Come può allora una società che rifiuta la possibilità di espressione del non-maschile chiedere a quelle soggettività di aderire alla pratica di denuncia verbale pensando di poter essere prese seriamente? Se anche la lingua ci manca di rispetto, come possiamo portarla a nostro sostegno nelle caserme e davanti ai tribunali (come vorrebbero i legalisti che rimproverano i numeri di denunce non fatte o ritirate)?

In questo quadro, la cosiddetta situazione “he said/she said” è scorretta già nella sua definizione, poiché allude a una falsa equivalenza e soprattutto a una falsa equipollenza. Le forze in campo non si eguagliano quando qualcunə riferisce di aver subito un atto che deriva da (e quindi esprime) una diseguaglianza di potere – intendendo con potere sia il vantaggio di servirsi di un linguaggio fallocentrico che la possibilità di agire a spese altrui senza temere ripercussioni purché si scelga con cura il bersaglio, un potere che si riafferma e si irrobustisce ogni volta che scegliamo a chi (non) credere.

[Alt Text: copertina del rotocalco Daily News all’indomani dell’arresto dell’attore statunitense Bill Cosby, avvenuto a seguito delle denunce per violenza sessuale sporte da oltre cinquanta donne da lui stuprate dopo essere state drogate e aver perso conoscenza. La copertina riporta il mugshot di Cosby e il titolo HE SAID-SHE SAID, seguito da numerosi altri “she said” che riempiono l’intera pagina. Cosby è stato condannato a dieci anni di prigione, ma ne ha scontati tre grazie a un successivo annullamento della condanna, ed è in libertà dal 2021.]

La femminista radicale Andrea Dworkin, lei stessa sopravvissuta ad anni di violenza domestica, così descrive il progressivo annullamento della voce della vittima:

You become unable to use language because it stops meaning anything. If you use regular words and say you have been hurt and by whom and you point to visible injuries and you are treated as if you made it up or as if it doesn't matter or as if it is your fault or as if you are stupid and worthless, you become afraid to try to say anything. You cannot talk to anyone because they will not help you and if you talk to them, the man who is battering you will hurt you more. Once you lose language, your isolation is absolute.

Diventi incapace di esprimerti per mezzo del linguaggio perché esso smette di avere significato. Se usi parole comuni e dici di essere stata malmenata e da chi e indichi ferite ben visibili e vieni trattata come se te lo fossi inventato o come se non importasse o come se fosse colpa tua o come se fossi stupida e insignificante, finisci per avere paura di dire qualunque cosa. Non puoi parlare con nessuno perché nessuno ti aiuterà e se parli con qualcuno, l'uomo che ti sta picchiando ti farà ancora più male. Una volta che hai perso il linguaggio, il tuo isolamento è assoluto.

(Andrea Dworkin, What battery really is, da Letters from a war zone, 1989)

È centrale nello scritto di Dworkin la soppressione della possibilità di comunicare non solo come effetto del trauma, ma come diretta conseguenza dello scarso valore attribuito al racconto di una vittima nel momento in cui, con enorme sforzo, questa tenta per mezzo della parola di trascinare la violenza fuori dalla dimensione privata, perciò segreta, e di renderla un fatto pubblico. Le due parole in antagonismo, infatti, non hanno solo il peso di chi le pronuncia, ma ne acquistano di ulteriore a seconda della ricezione di chi ascolta. Nello scenario sin troppo comune delineato da Dworkin, la vittima non viene presa sul serio e per questo sprofonda ancora di più nella vulnerabilità. Accogliere e diffondere una parola invece che un'altra, quindi, non è una scelta neutra, non è uno stallo prudente e ragionevole in attesa che altrove, lontano da noi e da un nostro qualsivoglia coinvolgimento, si decida l’eventuale colpevolezza, bensì una presa di posizione inequivocabile che allarga la platea e consolida la credibilità di uno dei due soggetti, bruciando le possibilità che l’altro ottenga aiuto e riconoscimento.

La lotta femminista contro la violenza patriarcale non può quindi che prendere le mosse dalla fiducia nella parola di chi la denuncia. Nel semplice atto del nominare la violenza si individua l’avvio di un processo che mira a trasformare la vittima in sopravvivente e sopravvissuta, e che va ben distinto dal generico empowering – un termine ormai scarico e inutilizzabile in contesti rivoluzionari, o anche solo di giustizia sociale, perché troppo spesso associato a storie di affermazione individuale femminile che non scalfiscono affatto lo stato generale delle cose, e per questo scartato e tradotto da Maria Nadotti con il neologismo impoteramento (Scrivere al buio, 1998) proprio per poter dare un nome a una pratica intersezionale che si oppone alla sussunzione e all’assorbimento delle istanze femministe da parte del riformismo moderato se non addirittura del conservatorismo.

[Alt Text: fotografia di un piccolo gruppo di femministə che sorreggono un cartello nero con la scritta “SORELLA, IO TI CREDO” in rosa acceso. Il capannello si trova di fronte al tribunale di Milano, a sostegno della ex compagna dello scrittore Leonardo Caffo. Il recente processo per maltrattamenti e lesioni a carico di Caffo si è concluso con una condanna in primo grado, che verrà contestata in appello. Fonte.]

Questo atto di fiducia si condensa nello slogan “Sorella, io ti credo”, che riconosce la persona abusata pienamente in grado di comprendere e dare un nome a ciò che le è accaduto e rispedisce al mittente le accuse di irragionevolezza e fideismo affermando che, in un contesto sociale e legale il cui stesso funzionamento prevede la sommersione dei rapporti di forza e la promozione di una falsa parità, irragionevole e fideistico sarà piuttosto non credere a chi, ben consapevole degli ostacoli da superare per ottenere l’accertamento della violenza, decide comunque di farsi avanti e denunciarla, a beneficio proprio e di tuttə.

Il circolo virtuoso di solidarietà e impoteramento è più che mai evidente nella vicenda che vede al centro Gisèle Pelicot, una donna francese narcotizzata per anni dal marito che ne offriva il corpo inerte alla mercé di sconosciuti incontrati online. Pelicot è stata sostenuta a ogni tappa del processo appena conclusosi dalle femministe francesi, che si sono radunate in massa di fronte al tribunale per dimostrarle affetto e supporto. Anche per questo ha potuto decidere di rinunciare alla propria privacy, prevista in Francia nei procedimenti penali per violenza sessuale, e di avere un processo a porte aperte che ha svelato non solo la sua identità ma anche, crucialmente, quella dei suoi stupratori. Dichiarando che “la honte doit changer de camp” (la vergogna deve cambiare lato), Pelicot sposta attenzione e riflettori su chi le ha usato violenza, rifiuta di sentirsi in colpa e in imbarazzo per quanto le è accaduto e rende irricevibile uno dei cardini argomentativi per la minimizzazione se non la negazione della violenza patriarcale: l’essersela cercata e tutte le sue variazioni (aver provocato, non aver rifiutato o non averlo fatto in modo abbastanza convincente, aver cambiato idea, aver detto sì in altre occasioni, aver avuto molte esperienze sessuali precedenti). Quando la vergogna cambia lato, chi sopravvive non deve dimostrare niente a nessuno.

Quanto avvenuto a Gisèle Pelicot ci permette di storicizzare gli episodi di violenza patriarcale degli ultimi anni chiamandoci a una solidarietà che è tanto più urgente quanto legata all’attuale espressione della misoginia. Nel volume Liberté, égalité, sexualité: Actualité politique des questions sexuelles, una raccolta di interviste pubblicata nel 2004 con la giornalista Clarisse Fabre e citata in un suo recente articolo a commento del caso Pelicot, il sociologo francese Éric Fassin descrive proprio una forma di dominazione patriarcale "moderna" e "non più basata sulla perpetuazione di un ordine patriarcale millenario mai messo in discussione, ma al contrario come reazione alla fine di quest’ordine, messo in discussione dalla richiesta di libertà e di uguaglianza. Si potrebbe parlare di una dominazione ‘reazionaria’ e non più conservatrice". Il pezzo prosegue:

Il sentimento di impotenza è quello degli uomini comuni di Mazan, la cittadina della Provenza dove viveva Pelicot. Persone anonime di cui si conoscono l’età e la professione, che ora si ritrovano invischiate nel sistema giudiziario. Perché oggi la dominazione non riguarda più solo il potere assoluto, ma rientra nel desiderio di vendetta politica contro le richieste di emancipazione. Voler umiliare la moglie è un gesto antifemminista d’impotenza. C’è un dottor Jekyll diurno, che si adatta in apparenza alle norme di uguaglianza (a casa si occupa di tutto), e un mister Hide notturno, che gode degli atti imposti alla donna verso la quale dice di aver provato “solo amore”.

(Éric Fassin, L’indipendenza fa paura, Internazionale n. 1590, 22-28 novembre 2024)

Le osservazioni di Fassin evidenziano che nella lotta al patriarcato non attacchiamo un monolite statico in acquiescente attesa di essere picconato e distrutto, bensì un iperoggetto mobile in continua trasformazione, una sommatoria di dispositivi plastici e tesi alla conservazione della gerarchia. Non è saggio adagiarsi sulla convinzione che le prime ondate femministe abbiano assestato dei colpi decisivi e irreversibili: è indubbio che i colpi ci siano stati, ma c'è stata e continua a esserci anche una risposta che deve quindi trovarci vigili e prontə.

[Alt Text: murales apparso nel comune francese di Gentilly. L’opera raffigura Gisèle Pelicot con un paio di occhiali con lenti rotonde e colorate. Accanto a lei campeggia la frase PURQUE LA HONTE CHANGE 2 CAMP. Fonte.]

Un recente articolo firmato da Benedetta Fallucchi interroga rispettosamente lo status di vittima riconosciuto all’unanimità a Pelicot, notando come una donna anziana e quindi non più percepita come sessualmente attiva, priva di coscienza mentre subisce violenza e ingannata all’interno del matrimonio, sia una donna che ha eseguito tutto nel modo corretto secondo la regola patriarcale. Non ci sono appigli per delegittimare questa vittima, che diventa ideale non solo perché non è possibile imputarle alcuna mossa falsa ma anche perché il marito e tutti gli uomini che hanno abusato di lei sono generici sconosciuti su cui è facile rovesciare la nostra rabbia femminista. Ma quando il maschio violento ci è vicino, persino caro, le cose cambiano.

Nel suo importante lavoro La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere (2023), Giusi Palomba racconta l’immane sforzo comunitario nel gestire una violenza sessuale avvenuta all’interno del gruppo, senza affidarsi alla giustizia ordinaria ma cercando una ricomposizione che responsabilizzi e tuteli tutte le persone coinvolte e legate da affetto e vicinanza politica. Palomba ricorda il primo incontro con l’amico Bernat accusato di violenza dopo che il fatto è venuto a galla e descrive le proprie sensazioni:

Davanti a me vedo una vecchia foto che si deteriora e si corrompe, la dissoluzione dell’idea del mio miglior amico. Al suo posto ritrovo una versione dai contorni quasi irriconoscibili, più posata, quasi contrita, ma a cui faccio una gran fatica a credere. [...] Mi chiedo se sono stata, se sono, se sarò un ostacolo alla sua presa di responsabilità. [...] Quando lui fa il giudizioso, è come se io potessi prendermi il permesso di lasciarmi andare, assumere la sua posizione più sbrigativa ed egoista, entrare nella sua coscienza, magari quella delle ore prima di addormentarsi, dopo aver schivato tutte le responsabilità e gli scazzi della giornata. Mi sento così, per qualche secondo e penso: Perché tutto questo? Ma ne vale davvero la pena? Ma se ne andassero tutti affanculo!

Incredulità, confusione, senso di colpa e impulso a distanziarsi il più possibile dalla difficile realtà che a commettere un abuso è stata una persona a cui vogliamo bene, con cui abbiamo ricordi felici o progetti in corso, e che fatichiamo molto a sovrapporre all’Ur-uomo che incarna e mette in atto tutti i mali del patriarcato per come lo abbiamo conosciuto grazie ai nostri studi femministi: il dolore dell’autrice e la sua difficoltà nel relazionarsi con un amico che è ora costretta a guardare con occhi diversi sono indicativi dell’impatto tellurico della violenza di genere ben oltre l’esperienza di chi la subisce direttamente e anche all’interno di famiglie di sangue o d’elezione, di comunità amicali e/o politiche. L’affetto che proviamo per il violento, inoltre, provoca un urto inaspettato tra il principio in purezza (credere alle sorelle sempre) e l’ambiguità delle situazioni reali, i nostri bias e pregiudizi, persino il desiderio inconfessabile che sia tutto falso. Certo che crediamo alle sorelle, ma vorremmo disperatamente poter credere anche al fratello, all’amico, al padre — e vorremmo salvarlo.

Questo è uno dei motivi, anche se di certo non l'unico, per cui le soluzioni ostracizzanti e punitive alla violenza di genere appaiono a un esame attento insufficienti, sia nella gestione del caso individuale sia all’interno di percorsi collettivi che coltivino l’ambizione di disinnescare le condizioni che hanno reso possibile l’abuso. Ne parla a lungo adrienne maree brown nel recente Per una giustizia trasformativa. Una critica alla cancel culture (2024), un testo che esamina senza rabbia la tendenza al punitivismo dapprima emersa con il #MeToo, soprattutto nelle comunità online, e poi tracimata anche in un dibattito pubblico che sovrappone e mescola violenza, abuso e conflitto (per un’articolata analisi del problema rimandiamo a Il conflitto non è abuso. Esagerazione del danno, responsabilità collettiva e dovere di riparazione di Sarah Schulman, pubblicato nel 2016, di cui abbiamo parlato alcuni anni fa). brown mette in guardia dall’impiego sconsiderato del call out e della cancellazione, strategie molto violente e dalle conseguenze imprevedibili, eppure ne riconosce l’efficacia qualora la sproporzione di capitale sociale, economico, culturale tra le due parti coinvolte sia tale per cui una mobilitazione martellante a protezione dellə sopravvivente è l’unico modo di fermare l’abuso. Se infatti dovremmo “disapprendere il piacere di punirci a vicenda con umiliazioni pubbliche e vergogna”, occorre ricordare che il presupposto per la creazione di un contesto agevole per una riparazione del danno che non si esaurisca nella caccia all’uomo è la responsabilizzazione della persona abusante, proprio come misura preventiva e alternativa rispetto alla gogna pubblica. Scrive brown:

Noi non ci cancelleremo. Ma dobbiamo guadagnarci il nostro posto sulla Terra.

Quando abbiamo danneggiato una persona, diremo cosa abbiamo fatto e a chi. Ci spiegheremo il perché, chi ci ha provocato un danno e come. Ci comunicheremo di cosa abbiamo bisogno per guarirci e per guarire le ferite disseminate lungo il cammino. Ci comporteremo responsabilmente, prendendoci con rigore le nostre responsabilità, ci decostruiremo, progredendo faticosamente verso la dignità.

(adrienne maree brown, Per una giustizia trasformativa. Una critica alla cancel culture, Meltemi Editore 2024)

Nel caso vissuto e raccontato da Giusi Palomba, Bernat, una figura di spicco nel mondo della militanza e dell’attivismo cittadino, acconsente a rinunciare a tutti i suoi incarichi, che vengono così assegnati a più persone. Tuttə si rendono conto che la posizione apicale di Bernat e il suo conseguente status di persona affidabile hanno in parte predisposto il terreno perché la sopraffazione avvenisse, e intervengono per evitare che contribuiscano a metterlo al riparo dal necessario riconoscimento delle dinamiche in atto. Un personaggio carismatico e di riferimento come Bernat (e come chiunque abbia visibilità pubblica) è più difficile da decentrare perché parte del suo scintillio investe e illumina anche chi lo circonda. Eppure, in questo caso, il supporto a chi ha ricevuto un’accusa non si concretizza nella difesa a oltranza dei privilegi e delle piattaforme che questa detiene e in qualche misura mette a disposizione di chi le sta accanto, bensì nel ridimensionamento della sua prominenza, anche nel suo stesso interesse.

[Alt Text: ritratto fotografico in bianco e nero di Franca Viola da giovane. Viola fu rapita e violentata nel 1965 da un uomo che sperava così di indurre lei e la sua famiglia a un matrimonio riparatore, com’era usanza. Ma la ragazza rifiutò di sposarsi e al contrario denunciò il suo stupratore. Questo gesto, il processo altamente mediatico che ne risultò, e il numero di ragazze che incoraggiate dall’esempio di Viola cominciarono a opporsi ai matrimoni riparatori diedero l’avvio a un iter legislativo che si concretizzò nell’abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Sulla piattaforma della Rai sono disponibili alcuni filmati d’epoca riguardanti il caso Viola. Fonte.]

Questa presa di coscienza, che definiamo più volentieri accountability, è un passaggio irrinunciabile perché consente che la tutela della persona accusata non avvenga a spese di chi ha preso parola. È per questo che, se la giustizia penale può attendere il terzo grado di giudizio, noi non possiamo e in fin dei conti neanche dovremmo volerlo. I decenni in cui il berlusconismo e i dibattiti generatisi al suo interno hanno monopolizzato l’opinione pubblica ci hanno forse addestrato a considerare l’agorà politica e la società nel suo insieme spazi che possano funzionare come un tribunale, e le cui uniche possibilità siano condannare o assolvere dopo un doveroso lasso di tempo, presupponendo nel frattempo un’innocenza che si traduce nei fatti in intoccabilità e agibilità illimitata. Apprezziamo il valore di un meccanismo giuridico che accorda le massime garanzie alla parte accusata, ma forse, fuori dalle aule di tribunale, noi possiamo fare ancora meglio di così.

Possiamo, come del resto ci è richiesto ogni giorno in una gamma molto variegata di situazioni, sentirci in grado di valutare in assenza o anche al di fuori di una cornice giuridica di cui, da femministə, sappiamo di non poterci fidare del tutto e a cui quindi non è il caso di demandare l’ultima parola (per quanto i cambiamenti legislativi, spesso causati da specifiche sentenze, siano uno degli storici e irrinunciabili strumenti a disposizione delle lotte femministe per smantellare la cultura patriarcale, ed è proprio questa la differenza: consideriamo i tribunali e la giurisprudenza campi di battaglia, non certo arbitri della nostra morale). Possiamo svincolarci dalla logica asfissiante che non prevede altro che punizione e assoluzione, facendoci guidare da altri principî senza per questo, nelle parole di Palomba, “stare dalla parte degli aggressori, ma predilige[ndo] una prospettiva comunitaria e di classe e contesta[ndo] la capacità reale dello stato, delle forze dell’ordine, delle istituzioni di proteggere la collettività e tutte le persone allo stesso modo”. Possiamo occuparci delle persone che non possono o non vogliono sporgere denuncia. Possiamo rifuggire la sinistra implicazione securitaria e repressiva insita nel termine safe(r) space e individuata tra lə altrə da Elsa Dorlin (Difendersi. Una filosofia della violenza, 2017) ma conservando e mettendo a frutto l’idea che la creazione di luoghi agevoli per lə sopravvissutə meriti impegno individuale e collettivo, come suggerito sul piano linguistico anche dalla traduttrice Laura Fontanella:

Quindi, forse, la parola che cerchiamo come traducente per safe non è sicuro, ma fidato, di fiducia. Cerchiamo luoghi in cui poterci fidare, in cui costruire relazioni in cui ci si guarda con benevolenza, con empatia, con affetto, con pazienza, in cui è permessa la sbaglieranza, che ci permettano, ogni tanto, di fuoriuscire dalla dicotomia vittime/carnefici, che ci permettano di sviluppare discorsi in cui ciascuna persona, in realtà, è tutt’e due allo stesso tempo, oltre la polarizzazione del discorso. Spazi responsabili in cui ciascuna persona sappia di poter contare sulle altre per comprendere meglio parole come “abuso”, “violenza” e “potere”. Auspico la creazione di spazi in cui la fiducia è al centro: non come monolite intoccabile e dogmatico, ma come nucleo in continuo rifacimento e disfacimento, da interrogare, in cui poter perdere il filo e poterlo fare insieme.

(Laura Fontanella, Perdere il filo. Esperienze collettive di traduzione transfemminista, Meltemi Editore 2024)

Le parole di Fontanella ci orientano in una direzione auspicabile. Uno spazio non “sicuro” bensì “di fiducia” è uno spazio in cui nessunə ha niente da temere, neanche chi vi introduce violenza. Ai commentatori, opinionisti e politici antifemministi la bugia opportunista che il femminismo voglia “cancellare” gli uomini piace molto, ma tutta la produzione teorica e gran parte dell’attuazione pratica raccontano una storia ben diversa: non siamo certo noi che ci precipitiamo a dichiarare che certe persone andrebbero semplicemente gettate in galera per poi buttare via la chiave, o castrate, o condannate a morte, o espulse dai nostri paesi 一 soluzioni brutali e di facciata in cui gli esseri umani diventano problemi da risolvere, nella maggior parte dei casi rimuovendoli (cancellandoli, appunto) dal nostro orizzonte. Da lungo tempo, al contrario, ragioniamo di soluzioni anticarcerarie, ci interroghiamo su come tutelarci senza per questo esporre altrə alla rovina o al pericolo, rigettiamo il femonazionalismo che declina la nostra difesa in chiave xenofoba e razzista e dialoghiamo con lə femministə razzializzatə scoprendo così i privilegi che, malgrado la disuguaglianza di genere, talvolta conserviamo: la bianchezza, il reddito, la cittadinanza. Si tratta di cantieri tuttora aperti, cammini percorsi in parte o non ancora esplorati, soluzioni senz’altro migliorabili: nessuna proposta è una ricetta da seguire alla lettera e nessun libro è un manuale di istruzioni. Ci domandiamo però se sia più sbrigativo e deresponsabilizzante disinteressarsi del tutto della violenza di genere, relegandola alla sfera penale e liquidando come irredimibile chi la perpetra, oppure riconoscersi soggetti attivi in una società patriarcale anche quando il fatto non ci riguarda direttamente, e per questo innescare un tentativo, anche suscettibile di errori, di accountability più estesa e diffusa.

Note linguistiche

Abbiamo scelto di adoperare il termine “vittima” in alcune sezioni nella piena consapevolezza degli sforzi, anche linguistici, di sopravviventi e sopravvissutə per distanziarsi e non identificarsi con la violenza subita, al fine di evidenziare una differenza per noi fondamentale: quella tra la funzione linguistica che preclude a chi ha subito una violenza di esistere come soggetto oltre quella stessa esperienza, impedendo così anche attraverso la verbalità un processo di smarcamento da quella circostanza che non viene, di certo, eliminata, ma resa parte di una storia, e l’esistenza molto più ampia e sfaccettata, così come sempre bisognerebbe guardare alle identità.

Per ulteriori riflessioni ed espansioni sulla potente intuizione di Maria Nadotti dell’adoperarsi impoteramento in traduzione italiana, si veda Decolonialità e privilegio (2020), in cui Rachele Borghi definisce l'impoteramento non come una semplice traduzione di empowerment – a cui il neoliberismo ha sottratto la sua portata rivoluzionaria – ma piuttosto come “uno spazio di creazione e non di sottomissione”.

Accountability è un termine che non trova (ancora) esatta traduzione in lingua italiana. Un esempio di tentativo di collocarsi nello spazio sfumato tra responsabilità e ‘accountabilità’, per usare un neologismo, lo offre ancora una volta Giusi Palomba:

[accountability] è una parola che porta con sé tanti altri significati rispetto a responsabilizzazione, che pure è il termine che ho utilizzato fin qui e che spesso continuerò a usare. Accountability, per come è intesa nelle pratiche comunitarie, è comprendere che un dato comportamento ha avuto un effetto su altri esseri umani, è il riconoscimento di una responsabilità per quell’effetto, ed è allo stesso tempo la capacità di prendere l’iniziativa, di fare parte del cambiamento necessario a evitare che questo comportamento si ripeta in futuro.

L'écriture féminine è una teoria che analizza le relazioni tra, da un lato, le iscrizioni culturali e psicologiche del corpo femminile e, dall'altro, le specificità della lingua e dei testi delle donne. Sempre in bilico tra una comprensione biologica ed essenzialista del concetto di donna e una culturale, oltre a Hélène Cixous, autrice del celebre saggio Le Rire de la Méduse (1975), in cui invita le donne a scrivere dal proprio corpo e a liberarsi dai codici patriarcali della lingua, troviamo Luce Irigaray, filosofa e psicoanalista, nota per opere come Speculum: De l'autre femme e Ce sexe qui n'en est pas un, che esplora il linguaggio come luogo di oppressione e di potenziale sovversione per le donne. Non ultima Julia Kristeva, sebbene più associata alla semiotica e alla psicoanalisi, in lavori come Desire in Language, influenza il discorso sull'alterità femminile nella scrittura. Nel contesto italiano, la rivista “DonnaWomanFemme” fu la prima a dedicare un numero al rapporto tra donne e letteratura, appena due anni dopo la sua fondazione. Il numero speciale del 1977, intitolato appunto Donne e letteratura, includeva contributi importanti, tra cui quelli di Anna Nozzoli e Nadia Fusini. Un altro intervento significativo nel dibattito venne da Biancamaria Frabotta, dedicatasi soprattutto alla poesia, e che approfondì la differenza tra scrittura femminile e scrittura di donne e la scelta linguistica tra poeta e poetessa.

Film pregevoli e non anglofoni per il 2024

di Marta Corato

Rintracciare film girati da registe e regist* non di lingua inglese non è per sé difficile: esistono, sono là fuori (anche se tuttora non è così scontato, come descriveva Luna Saracino nella Ghinea di novembre 2024). È solo una rottura di scatole notevole leggere con attenzione certosina le uscite al cinema, programmi di festival e i siti di streaming per trovarli.

Questa attività, ad ogni modo, porta all’attenzione quanto siano ancora una minoranza in qualsiasi contesto non specializzato. Ancora di più, mette in rilievo come quello che arriva al pubblico sia comunque colorato dai bias e dalle preferenze di chi seleziona per festival e distribuzione cinematografica.

Pur sforzandomi di spaziare il più possibile nel mio consumo filmico, mi sono comunque ritrovata a tornare sempre ad autrici degli stessi paesi. A volte si tratta di preferenze personali (è il caso della Corea del Sud per la sottoscritta) ma spesso semplicemente di quello che è accessibile, ad esempio un sacco di film francesi e, più sorprendentemente, indiani.

Nel raccogliere i pensieri su quello che ho visto nel 2024, ho trovato un filo rosso che univa i miei film preferiti: i temi paralleli del vivere in una metropoli e quello del trovarsi costrett* a spostarsi dalla propria casa.

Da un lato nell’ennesimo anno occupato dal pensiero continuo della guerra e del cambiamento climatico non mancano le occasioni per pensare alle persone sfollate; dall’altro lato anche nelle nostre vite quotidiane dominate dal tardo capitalismo l’avere un tetto stabile è sempre più un bene mercificato e meno un diritto di base.

È significativo che questa preoccupazione con la casa – come luogo fisico e come luogo di appartenenza – diventi così centrale per delle registe, visto che in una società eteronormativa e patriarcale la “casa” è appunto lo spazio della donna casalinga.

Di nuovo, ad ogni modo, è impossibile negare che l’insicurezza abitativa sia diventato un tema trasversale e onnipresente – che si tratti del costo della vita, delle migrazioni, delle persone senza fissa dimora.

Faccio fatica a sentirmi seria quando cito la Dichiarazione universale dei diritti umani, ma quest’anno ho pensato di continuo al diritto a un’abitazione adeguata e sicura, e chiaramente non sono stata l’unica.

[Alt Text: un fermo immagine dal film All we imagine as light - Amore a Mumbai. Due donne siedono insieme su un treno con delle sbarre di metallo. Una donna appoggia la testa sulla spalla dell'altra.]

Partiamo dall’India e da All we imagine as light - Amore a Mumbai (dir. Payal Kapadia, പ്രഭയായ് നിനച്ചതെല്ലാം), il cui opinabile sottotitolo italiano è prova del fatto che è uscito in sala (a ottobre 2024). Vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes (e primo film indiano ad essere in concorso negli ultimi trent’anni), segue tre infermiere le cui vite sono intrecciate sia sul lavoro che attraverso la loro amicizia.

Prabha vive da sola nonostante sia sposata perché suo marito lavora in Germania e ha smesso di contattarla; la giovanissima Anu viene da una famiglia induista, ma sì è innamorata di un ragazzo musulmano; Parvaty è costretta a lasciare Mumbai dopo essere stata sfrattata da dei developer che abbatteranno il suo condominio. Ognuna di loro ha delle ferite difficilissime da guarire; è un viaggio verso il villaggio natio di Parvaty, sulla costa a portare loro del sollievo.

Questo è un film immensamente poetico e riflessivo, che si concentra sulle atmosfere e sulla sorellanza tra le protagoniste. Pur senza essere un film a tesi, si interessa delle complessità della vita moderna in una metropoli come Mumbai: la lingua, la religione, la gentrificazione.

Sia Prabha che Anu vengono dalla regione del Kerala: parlano tra loro in malayam e il loro hindi (che si parla invece più frequentemente a Mumbai insieme al marathi) è stentato. Vivono quindi in una città gigantesca dove sono alienate e possono trovare una dimensione intima tra di loro grazie alla lingua condivisa.

Questa amalgama di culture diverse è essenziale nel film, ma tutti gli edifici popolari e le baraccopoli stanno venendo lentamente divorate dai progetti di riqualificazione. Nelle interviste riguardanti il film, Kapadia parla spesso di violenza della gentrificazione e di come Mumbai stia diventando una città solo per persone che hanno i soldi.

A settembre scorso la Film Federation of India (FFI) ha snobbato All we imagine as light come proposta dell’India per gli Academy Awards, motivando la decisione con il fatto che il film di Kapadia fosse troppo “europeo” e scegliendo invece un film più tradizionalista sia come estetica che come valori culturali. Le reazioni non sono state pacifiche nell’industria cinematografica indiana: il FFI è stato accusato di essere sessista, orientalista, e generalmente retrogrado. Non stupirà sapere che il panel era composto da soli uomini.

[Alt Text: un fermo immagine dal film Thank you for banking with us!. Due donne sono sedute su una panchina di notte, entrambe concentrate ad ascoltare una telefonata dallo smartphone che uno di loro tiene in mano.]

Se il tema della gentrificazione e di come le persone vengano spinte via dalle loro case è al centro di All we imagine as light, non è sorprendente come sia urgente e centrale in un film palestinese.

Per una volta l’oppressore più incombente non è Israele o il genocidio che sta compiendo contro il popolo palestinese (e che comunque è una presenza innegabile) ma un altro nemico che conosciamo bene: il patriarcato.

In Thank you for banking with us! (dir. Laila Abbas), due sorelle lottano contro il tempo per assicurarsi il denaro e la casa del padre prima che il fratello, emigrato negli Stati Uniti e del tutto estraneo alle loro vite, si accaparri metà dell’eredità secondo la sharia.

Questa storia si presta alla tragedia (e se volete vederla declinata così, vi consiglio il film giordano Inshallah a Boy), ma invece è una deliziosa commedia. La sorella maggiore, Maryam, è una tipa un po’ quadrata, che ci tiene alla reputazione; la minore Noura è, naturalmente, uno spirito libero che sogna di emigrare. Le due si trovano ad affrontare una serie di tragicomiche peripezie, guidando da un lato all’altro di Ramallah.

La regista Laila Abbas è ben conscia della sua scelta. Voleva, per una volta, raccontare una storia che parlasse solo di persone palestinesi:

Nella maggior parte dei film palestinesi, siamo noi contro loro [israeliani], e sentivo che abbiamo bisogno di uno spazio per raccontare le nostre storie e mostrare la complessità delle nostre vite.

Ad ogni modo, non vuole che questo tema sparisca completamente:

In Palestina […] molte donne cercano di avere questo dialogo con la società nel suo insieme, ma poi la reazione è del tipo: è davvero il momento di pensare ai diritti e all’eredità delle donne adesso, quando non abbiamo nessun diritto? Prima di tutto dobbiamo concentrarci sulla liberazione e poi ci penseremo.

Questo film è stato girato nell’estate 2023 e, in retrospettiva, Abbas riconosce che al momento ci siano altre priorità per la Palestina.

[Alt Text: un fermo immagine dal film Cidade; Campo. Una scena notturna di tre donne che parlano sedute sul marciapiede di una città.]

Il concetto di casa e sradicamento torna anche nel film brasiliano Cidade; Campo (dir. Juliana Rojas). Come suggerisce il titolo, il tema centrale è lo spostamento tra città e campagna, che in questo caso viene visto in entrambe le direzioni attraverso due storie quasi del tutto scollegate.

Nella prima, Joana è costretta a spostarsi a San Paolo dopo che un’alluvione ha distrutto la fattoria di famiglia; nella città si rifugia dalla sorella Tania e inizia a lavorare come donna delle pulizie. Nella seconda metà, Flavia decide di tornare a vivere, assieme alla compagna Mara, nella sua casa ancestrale in campagna, a seguito della morte del padre.

La regista Juliana Rojas dice:

Entrambe le parti affrontano una tensione tra materialismo ed esistenzialismo: rapporti di lavoro, dolore, legami familiari e la nostra connessione con la natura.

In effetti, forse è questo il film che si concentra di più sul distacco tra casa come luogo fisico, un tetto sulla testa, e come luogo del cuore, un luogo dove ci si sente bene. Joana trova una dimensione per sé stessa nella metropoli e trova nuovi ruoli di sorellanza e solidarietà; Flavia e Mara si sentono respinte dalla terra e dalla foresta fino a che non imparano con difficoltà a conviverci.

Riguardo all’interessante uso del punto e virgola nel titolo, Rojas lo associa a un linguaggio della poesia:

Punto e virgola è una pausa, ma ha anche un'idea di continuità nella stessa frase. Questo è quello che volevo per il film, diviso in due parti, due storie con personaggi e luoghi diversi, ma che avessero anche una relazione tra questi due spazi e tra gli elementi di queste storie.

[Alt Text: un fermo immagine dal film Hanami. Due bambine sedute ad un tavolo con davanti i patti di un pasto ridono di qualcosa fuori campo.]

La protagonista del film capoverdiano Hanami (dir. Denise Fernandes), la piccola Nana, è invece profondamente legata al luogo dove è cresciuta.

L’isola di Fogo dove è ambientato il film esiste veramente, ed è un vulcano attivo che sorge in mezzo all’Oceano Pacifico. La parte nord-est dell’isola è verde, mentre il resto è di roccia vulcanica. Sullo schermo è un ambiente stranissimo, del tutto unico, in cui Nana e gli altri abitanti del villaggio si muovono invece con facilità.

Ad andarsene da Fogo è stata Nia, la madre di Nana, che è emigrata all’estero e ha lasciato indietro la figlia, di cui non sentiva di potersi prendere cura, nelle mani di sua madre.

Nel corso di Hanami vediamo Nana crescere, in tre sezioni diverse in cui è interpretata da attrici man mano più grandi; diventa grande in simbiosi con il suo ambiente e con gli altri abitanti di Fogo. Ma più cresce, più la sua intelligenza e sensibilità diventano motivi per cui chi la circonda cerca di convincerla a lasciare la sua amata isola e andare a vivere altrove – cioè quello che fanno la maggior parte delle persone. Fogo è un luogo che si lascia e dove non si ritorna.

La stranezza dell’isola all’interno di Hanami viene messa in risalto dall’arrivo di un vulcanologo giapponese; è già di per sé una presenza aliena su un’isola così remota, ma sembra ancora più venuto dallo spazio nella sua tuta termoprotettiva argentata. Lui e il capovillaggio si capiscono perfettamente nonostante uno parli solo giapponese e l’altro creolo.

L’ambiente di Fogo è stato ostile e “difficile” anche per degli altri alieni, ovvero la regista e la crew del film.

Non esiste una vera industria cinematografica a Capo Verde, quindi tutto il materiale delle riprese ha dovuto essere noleggiato dall’Europa e inviato su questa piccola isola in barca e in aereo.

[Alt Text: un fermo immagine dal film Love in the big city. In un’aula universitaria, una ragazza si sporge per prendere tra le mani la faccia di un ragazzo.]

Infine, due film totalmente legati all’ambiente urbano e alla convivenza nello spazio della città: il film coreano Love in the big city (orig. 대도시의 사랑법, dir. E.oni) e quello francese Les femmes au balcon (dir. Noèmie Merlant), entrambi incentrati su coinquilini e sul condividere spazi limitati (chi con balcone e chi non).

In un certo senso, questi due film sono totalmente opposti nella loro genesi. Nella produzione di Love in the big city, la regista E.oni e i suoi collaboratori hanno cercato un’estetica il più possibile commerciale, che fosse familiare allo spettatore coreano medio, perché un film con protagonista un uomo gay è ancora difficile da vendere in Corea (e infatti il film è andato meno bene di quello che si sperava). È un prodotto confezionato per essere moderato.

Il film di Merlant, scritto a quattro mani con l’ormai leggendaria Céline Sciamma, viene chiaramente da un punto di vista femminista radicale, intransigente – tanto nel messaggio quanto nelle immagini.

Love in the big city è tratto dal romanzo Amore, Marlboro e mirtilli (Rizzoli 2019) di Sang Young Park. Il romanzo originale (e l’adattamento televisivo, sempre di quest’anno) seguono le vicissitudini di un uomo gay non dichiarato, Heung-soo, nel corso di un decennio.

È una fetta di vita che sarà familiare al pubblico millennial. I due si incontrano per coincidenza all’università e diventano amici del cuore e, appunto, coinquilini; sono due catastrofi ambulanti e la vita riserva loro un bel po’ di crudeltà.

Il film di E.oni espande notevolmente la parte della coinquilina del protagonista; Jae-hee diventa un personaggio completo e interessante, la cui storia è allo stesso piano di quella di Heung-soo. Per non dimenticare gli aspetti pratici, i due sono interpretati dalla sfavillante Kim Go-eun, che è una mega-star e la cui presenza ha aiutato a far decollare il progetto, e da Noh Sang-hyun che, per quanto sia patetico doverlo dire nel 2024, ha avuto una certa dose di coraggio ad accettare il ruolo.

L’adattamento cinematografico si permette anche di rimuovere il nichilismo e amarezza della storia originale; è un prodotto più pop e relativamente ottimista.

Les femmes au balcon, come suggerisce il titolo, si apre sul balcone di una casa di Marsiglia durante un’ondata di calore. Le coinquiline Ruby e Nicole osservano i loro vicini e a loro volta sono osservate; se già il loro equilibrio si incrina con l’arrivo dell’amica Élise, presto la situazione deflagrerà in un bagno di sangue.

Merlant e Sciamma scrivono quella che di base è una commedia nera a volte davvero strampalata, ma non ha paura di lasciarsi le risate alle spalle per farci guardare dritto in faccia l’orrore di vivere come donne nel mondo. Entrano a pieno titolo nel territorio del rape and revenge.

Ad ogni modo, la regista dice che per lei questo non è un film sulla vendetta:

[…] si tratta di legittima difesa. E comunque non voglio fare moralismi, voglio aprire un dialogo, utilizzando i codici dell'umorismo e dell'horror per promuovere una sorta di catarsi.

[Alt Text: un fermo immagine dal film Les femmes au balcon. Un gruppo di donne in un ambiente domestico guardano lo schermo del cellulare di una di loro.]

Se questi consigli non vi fossero sufficienti, proseguo con altri suggerimenti sparsi. Siccome questo pezzo era già troppo lungo quando ne avevo scritto metà, vi segnalo tutti i film che mi ero segnata e poi ho sacrificato agli dèi della curva dell’attenzione.

Santosh (dir. Sandhya Suri, Regno Unito, in hindi) è ambientato nell’India rurale e segue una donna obbligata dalle circostanze a diventare una poliziotta e che si trova a indagare l’omicidio di una ragazzina. Impara presto che anche in India ACAB.

Who’ll Stop the Rain (orig. 青春並不溫柔 dir. I-Hsuan Su, Cina) segue due studentesse che protestano contro il nuovo rettore del Chinese Culture University (CCU) e nel frattempo si innamorano; è ispirato a un fatto realmente accaduto nel 1994 e che fu il più lungo sciopero studentesco della storia di Taiwan.

Fréwaka (dir. Aislinn Clarke, Irlanda, in irlandese) è un film horror inquietantissimo sul trauma intergenerazionale e sul ruolo di cura che viene assegnato alle donne. Non si può dire di più per non fare spoiler, ma i concetti al centro del film persisteranno nei vostri pensieri.

Eat the Night (dir. Caroline Poggi e Jonathan Vinel, Francia) parla di una ragazzina ossessionata con un MMPORG e suo fratello che frequenta giri bruttissimi. È ambientato in parte all’interno del videogioco ed è veramente innovativo, oltre che struggente.

Rosalie (dir. Stéphanie Di Giusto, Francia) è uscito in Italia a maggio 2024 e ora giustamente non è disponibile da nessuna parte. Donna barbuta sempre piaciuta ostracizzata e punita per il cercare di essere libera e felice, anche nella Francia del tardo 1800.

Woman Of… (Kobieta z…, dir. Małgorzata Szumowska e Michał Engler, Polonia) è un film visualmente stupendo, curatissimo; intreccia l’evoluzione della Polonia dall’uscita del comunismo ai giorni nostri all’arco della vita di una donna trans, prima nei suoi anni closeted e poi nel cercare una vita sempre più libera.

Praia Formosa (dir. Julia De Simone, Brasile) introduce Muanza, una donna africana che vive in schiavitù in Brasile nel 1800 e che si trova improvvisamente nella Rio de Janeiro contemporanea. È un film decisamente impressionistico, vagamente magico, davvero speciale.

Les Jours heureux (dir. Chloé Robichaud, Canada) ci fa conoscere la giovane direttrice d’orchestra Emma, alle prese con una nuova relazione amorosa con la violoncellista Naïlle e con una nuova inquietante prospettiva su suo padre/manager.

Che fine hanno fatto i film che ho suggerito nel 2023

Se solo fossi un orso (dir. Zoljargal Purevdash, Mongolia) è uscito nelle sale italiane a marzo 2024. Non risulta sia disponibile in streaming al momento.

Once Upon a Time in The Future: 2121 (dir. Serpil Altin, Turchia) è ancora dato per disperso.

Blackbird blackbird blackberry (dir. Elene Naveriani, Georgia) è su Mubi Italia.

Mambar Pierrette (dir. Rosine Mbakam, Camerun) è ancora dato per disperso.

La natura dell’amore (dir. Monia Chokri, Canada) è su Mubi Italia e si può noleggiare tramite Apple TV.

Marta Corato è una persona con troppi hobby che ogni tanto trova anche il tempo di fare cose serie. Fino al 2018 ha curato il sito femminista Soft Revolution; adesso scrive di cinema e tv per IGN Italia. Per i film la si trova anche su Letterboxd; per gli hobby su Instagram.

Nicoletta Vallorani legge La female man di Joanna Russ.

Un estratto video dalla dolorosa intervista di Lucy Kafanov a tre giovani persone transgender che rivelano il terrore di esistere in un mondo in cui viene eletto Donald Trump.

Morire di assicurazioni sanitarie.

Il processo Pelicot è terminato: Iconografie ne parla con tre militanti femministe francesi.

Un’intervista alla psicanalista Silvia Lippi, autrice di Sorellanze. Per una psiconalisi femminista.

Modelli matematici che riassumano le caratteristiche principali di eroi ed eroine austenianə? Ci sta lavorando Natasha Joukovsky nella propria newsletter. Si comincia con Ragione e sentimento.

[Alt Text: istogramma che misura lo status degli scapoli di Ragione e sentimento secondo le variabili “patrimonio”, “morale”, “buone maniere” e sì, anche “scopabilità”.]

Lo smantellamento dello stato sociale e della sanità pubblica che va avanti da decenni nel Regno Unito è proseguito sotto il governo di Rishi Sunak, la cui legislatura ha introdotto nuovi, inaccettabili tagli ai sussidi che spettano alle persone disabili. Novara Media ha intervistato Ellen Clifford: attivista, autrice di The War on Disabled People: Capitalism, Welfare and the Making of a Human Catastrophe e promotrice, insieme a una rete di associazioni e movimenti formati da persone con disabilità, di un’azione legale che sfida il nuovo governo di Keith Starmer a rivedere le decisioni del Department for Work and Pensions.

UN LIBRO

Rompere l’incantesimo, spezzare la manipolazione

di Diletta Crudeli

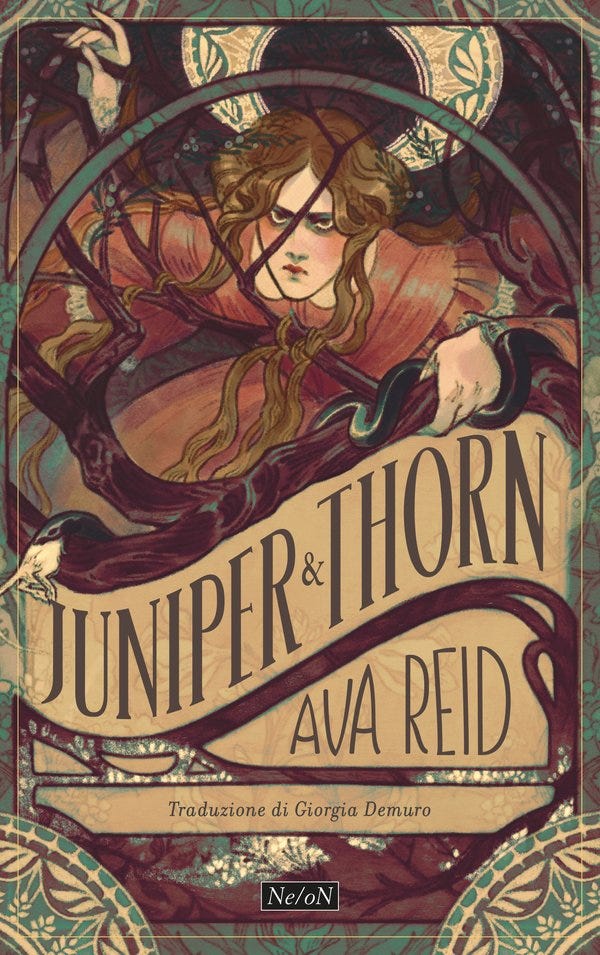

[Alt Text: la copertina riccamente illustrata dell’edizione italiana di Juniper & Thorn richiama un vecchio libro di fiabe. Il soggetto è una ragazza dai lunghi capelli castani e dallo sguardo deciso, nascosta da un intreccio di rami. Attorno a uno dei rami è attorcigliato un serpente che sta divorando un piccolo animale, forse un roditore. Fonte.]

Juniper & Thorn, il romanzo di Ava Reid pubblicato di recente da Ne/oN Libri, l’imprint di Edizioni E/O le cui pubblicazioni si sono avviate nel settembre 2024, e tradotto da Giorgia Demuro, è alla prima occhiata un retelling di una delle più oscure e macabre storie dei fratelli Grimm, ovvero Il ginepro.

Considerarlo solo come un retelling sarebbe riduttivo. È ovviamente una corposa e ricca narrazione gotica, con seducenti descrizioni orrorifiche, è un dark fantasy che vede protagonista una giovane strega che deve emanciparsi e liberarsi dalle costrizioni familiari. Se proprio vogliamo adoperare etichette note, è per l’appunto molto più che un retelling. La categoria in cui potremmo far rientrare il romanzo di Reid è una categoria in corso d’opera e continua mutazione che più che rielaborare una storia già conosciuta è più corretto dire che forse la smonta esaltandone ogni limite. In questo modo prende coscienza di come i suoi elementi principali non solo vadano contestualizzati in chiave moderna per il pubblico attuale, ma soprattutto come, insieme ad altre caratteristiche, debba ancora subire una trasformazione. Si tratta di dettagli che anche nella nostra quotidianità e contemporaneità ancora non riescono a slegarsi dai legacci e dalle catene di una visione più antica.

La fiaba, per farla breve, può diventare ancora più mostruosa e ribelle. Non basta, per Reid, raccontare di streghe, stregoni e magia, ma occorre mettere in mostra un fattore essenziale: la magia, può diventare uno strumento di potere che dobbiamo togliere dalle mani di un oppressore. Non è qualcosa di slegato dalle dinamiche sociali o un potere da ottenere tramite una quest o un qualche tipo di percorso di elemosina, ma un elemento che si trova in mano a qualcuno che si trova più in alto di noi su una scala gerarchica. O che, quantomeno, lì si è posto, privandoci di qualcosa che ci spetterebbe di diritto.

[Alt Text: Illustrazione di Moritz Von Schwind delle fiaba dei fratelli Grimm, Marilena seppellisce il fratellino morto ai piedi dell’albero di ginepro. Fonte.]

La trama di Juniper & Thorn vede protagonista Marlinchen, la minore delle tre figlie dello stregone più potente della città di Oblya, Zmiy Vashchenko. Il più potente nonché l’ultimo. Marlinchen, la voce narrante, racconta come suo padre abbia spodestato con l’inganno Titka Whiskers, l’ultima strega che poteva fargli concorrenza.

Ottenere potere e rimanere l’unico in grado di esercitare una magia basata sull’essere in grado di trasmutare corpi e oggetti non è più sufficiente per Zmiy, o almeno non pare aver risolto alcun problema. Infatti, con l’arrivo del popolo yehuli, la città ha subito potenti trasformazioni che hanno ben poco a che vedere con i sortilegi: si tratta dell’avvento della modernità. Il vecchio stregone rimpiange l’epoca d’oro in cui gli uomini dovevano far ricorso alla magia per sopravvivere, anche per i più piccoli bisogni. Adesso esiste la luce elettrica, esistono nuove comodità, l’ombra cupa e tetra di un passato fatto di guerre e orrori oscuri sembra scivolare via, diluito da mestieri meno rischiosi ed eventi mondani.

L’uomo si è quindi esiliato nella sua casa, insieme alle tre figlie dotate di poteri magici: Undine, in grado di prevedere il futuro tramite specchi d’acqua, la figlia maggiore, viziata e prepotente nei confronti di Marlinchen (la più piccola). La figlia di mezzo, Rosenrot, erborista in grado di curare malattie del corpo e della mente. E infine Marlinchen, il cui potere è subdolo. La sua è una magia “della carne”: se tocca una persona può coglierne i ricordi, i pensieri, le preoccupazioni.

I clienti del vecchio Zmiy non sono più molti, ma sufficienti perché Marlinchen debba affrontare con orrore le sue mansioni. Spesso deve toccare uomini disgustosi, come il dottor Bakay che fin da quando era piccola abusa di quel contatto che lei non desidera; spesso vede cose che non vorrebbe dover neppure conoscere.

Inoltre, come figlia minore, Marlinchen ha il compito di gestire la casa e prendersi cura del padre e della sua fame vorace e infinita. La povera strega Titka Whiskers non se n’è certo andata senza fiatare: ha lanciato sullo stregone una maledizione.

«Ascoltami bene, Zmiy Vashchenko» esordì con la sua voce gracchiante da cornacchia. «Non ti sentirai mai più sazio dopo un lauto pasto. Non ti sveglierai mai più riposato dopo una lunga notte di sonno. Non guarderai mai più un tramonto ammirandone la bellezza. Non guarderai mai più le tue figlie sentendo il cuore colmo di immenso e forte affetto. D'ora in poi ti farà sempre male lo stomaco come se fosse vuoto, e le tue palpebre caleranno sempre come se non dormissi da quando eri nella culla, e ogni tramonto ti sembrerà prosciugato dei suoi colori, e le tue figlie ti appariranno sempre come sconosciute irritanti.»

Ci ritroviamo così fin dalle prime pagine in un ambiente oppressivo e claustrofobico. Una casa oscura piena di vecchi oggetti accumulati, un giardino popolato da strane creature fantastiche che lì si sono rifugiate, come se fosse l’unica isola felice in una città che va incontro a dei miglioramenti.

Tre sorelle lontane tra loro, a cui rimane solo un padre tirannico e affamato, il ricordo di una madre che è stata trasformata in uccello dal proprio marito. C’è un mondo che è un nodo stretto che sempre di più si stringe intorno al corpo di Marlinchen, che non riesce a gestirlo. A corollario di questo immaginario l’albero di ginepro in giardino: la ragazza sa che è letale e pericoloso ma, come molta della magia che la circonda, non sa quanto e come. Tutto è minaccia, tutto è pericolo stagnante.

Là fuori invece c’è la città di Oblya, ed è lì che si innesca la vera trasformazione, quella che appunto non ha a che fare con nessun potere misterioso ma che è data dal mondo vivo, in continuo progresso, e dalle relazioni che vi si possono stringere.

Durante una fuga notturna con le sue sorelle, Marlinchen va a teatro e lì conosce il primo ballerino, Sevas, che il giorno seguente visita proprio la casa dello stregone insieme al suo tutore e agente Ihor Derkach per cercare aiuto. Marlinchen, che deve toccarlo, scoprirà presto che il malessere che colpisce Sevas ha a che fare con il rapporto altrettanto tossico che il ragazzo ha con Derkach. Simile all’appetito del padre di Marlinchen, anche la vita di Sevas è afflitta dalla fame e dalla brama di qualcun altro.

La prima questione da affrontare riguardo la magia in scena nel romanzo è il modo in cui questa viene descritta. Lo stile di Reid è evocativo, denso, ricco di descrizioni e abbellito da preziose metafore: spesso si fa riferimento alla natura, all’organicità, alla carne. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti in una storia dove protagonista è una strega capace di toccare i pensieri altrui. Ed è per questo che si accentua il fatto di come questa sia una magia che passa attraverso il contatto, che sia questo voluto o meno. Marlinchen deve imparare a gestire la propria magia. Ma non ad addomesticarla, lei del resto sa benissimo come si usa. Non si tratta di un risveglio magico improvviso dove deve in qualche modo addestrare sé stessa. Semplicemente le mancano i modi in cui utilizzarli, modi e momenti in cui toccare e percepire l’altro non è un gesto utile a guadagnare denaro per il padre, non il tocco di un uomo a lei indesiderato ma una volontà personale di capire qualcuno.

Il romanzo non si tira indietro di fronte a scene brutali, violente e per quanto il mondo fuori dalle mura oscure della casa di Marlinchen sembri migliore, niente può eliminare il fatto che con suo padre che vede la modernità come il nemico da annientare, che tiene in clausura le figlie, nessun fuori sarà davvero libertà. Ha infatti oramai plasmato il pensiero delle figlie in maniera quasi definitoria, e continua a questo modo a incombere quale minaccia perenne qualsiasi cosa esse facciano. Ne è riprova il fatto che ad esempio, mensilmente, utilizzi la magia per accertarsi che le figlie siano ancora vergini, con la minaccia che se qualcuno dovesse mai far loro visita verrebbe trasfigurato all'instante. Vedere il mondo di Reid, questo sistema magico, come un semplice strumento narrativo e qualcosa da dare per scontato che occorre alla storia per muovere le azioni della protagonista, è probabilmente semplicistico. La magia esiste perché diversi tipi di poteri possono manifestarsi in modo diverso. Siamo sicure, sembra suggerire Raid, che lo stregone Zmiy Vashchenko abbia ragione riguardo alla modernità? Certo che no: la sua è una visione xenofoba e anche classista. Zmiy odia gli yehuli senza alcun motivo, odia la modernità e le comodità che hanno introdotto nel paese. Il teatro, il balletto soprattutto e per questo Sevas gli è particolarmente odioso, è per lo stregone un’inutile perdita di tempo, un vezzo della gente ricca. Eppure allo stesso modo disprezza gli operai di Oblya, che considera poveri e inutili. L’unico retto e buono pare essere lui soltanto, ligio alla vecchia magia e ai dettami delle vecchie storie. Ma ha ragione anche Marlinchen a pensare che la sua magia sia solo male e che non possa insieme alle sorelle trovare una via di fuga?

Avevo il portacipria. Avevo la piuma. Avevo forse la cosa più importante, la consapevolezza che era possibile uscire e fare ritorno senza subirne le conseguenze. Tre segreti, tre bugie. Tre e tre e tre, come dicevano le storie. Di certo non stavo facendo nulla di terribilmente sbagliato se stavo seguendo così attentamente i dettami delle fiabe del codex.

In questo passaggio si può notare come lei sia consapevole sia delle dinamiche di potere in atto, sia le similitudini tra la sua vita e quelle che sono le fiabe che conosce. Spesso ci viene citato il codex del padre, in cui sono presenti storie e leggende, il libro da cui lui stesso ha preso il suo nome e quello delle sorelle, nomi che non possono essere accorciati o vezzeggiati. Quindi non solo la magia, come modo di esercitare il potere, esiste, ma è addirittura oggetto di narrazione. C’è una sorta di meta narrazione in corso, che riguardo il world building di cui parlavamo e il suo sistema magico va ad accentuare due cose.

Prima di tutto uno scenario che riprende un’ambientazione est europea, ma che a differenza di altri romanzi ambientati in questo luogo mette bene in evidenza quanto il magico e il fantastico camminino fianco a fianco con visioni xenofobe e opprimenti. Ci sono storie che vedono tre sorelle che devono sopravvivere, donne che diventano uccello, giovani uomini che sconfiggono il male ma dal momenti in cui tutto questo non è solo fiaba, ma anche possibilità reale, è evidente che non sempre esista un lieto fine.

In secondo luogo, ci fa pensare che questo potere che si manifesta seguendo modi e tecniche diverse altro non è che una forza selvaggia e ingestibile. Dipende da come viene utilizzato, contro chi e secondo quali regole. L’atmosfera fiabesca e il rimando agli archetipi del genere non fanno altro che accentuare questo squilibrio di poteri e il sopruso in atto.

Due opere accostabili sono un manga e un altro lungo romanzo fantasy uscito lo scorso anno. Il primo caso è quello di Atelier of Witch Hat, manga di Kamome Shirahama in corso dal 2017 e pubblicato in Italia da Panini Comics. Anche nella storia di Coco, un’apprendista strega, è in atto una sorta di inganno riguardo l’utilizzo della magia. Si pensa infatti che si possa nascere dotati di poteri magici quando in realtà tutto sottostà alla conoscenza e al saper tracciare più o meno complessi cerchi magici, di cui solo un gruppo ristretto di persone sono a conoscenza. Coco stessa è una prescelta al contrario: non le viene cancellata la memoria quando scopre la realtà sui cerchi e diviene apprendista di un segreto che altro non è che pura e semplice conoscenza, che passa per uno strumento alla portata di chiunque ovvero inchiostro e pennello. L’estetica del manga rimanda infatti alla fiaba classica e alle sue illustrazioni, e il sistema magico è essenziale, così come l’inganno che vi soggiace. In uno degli ultimi volumi un personaggio proclama:

Un mago che non inganna è una contraddizione in termini. Non ci è concesso vivere senza finzione, almeno finché saremo maghi.

L’altra opera è il romanzo Babel, dell’autrice cinese R.F. Kuang, pubblicato da Mondadori e tradotto da Giovanna Scocchera. In questo caso il protagonista, Robin, orfano di Canton condotto in Inghilterra da un accademico esperto di traduzione, entra a far parte della ristretta cerchia degli studenti della Royal Institute of Translation a Oxford. La magia in questo mondo passa attraverso la traduzione: è lo scarto tra un termine in lingua originale il suo corrispettivo tradotto che permette alle macchine di muoversi, ai meccanismi di funzionare e, in definitiva, all’impero coloniale di prosperare a oltranza. Kuang, in mezzo a un raffinato intreccio che vede coinvolti Babel, la mitica torre dei traduttori, una società segreta che vuole rovesciarla, e i legami che Robin stringe, racconta come non esiste potere senza violenza. Anche in questo caso è uno dei personaggi a emettere la sentenza:

«Non ci sono padroni buoni, Letty» proseguì Anthony. «Non importa quanto si dimostrino clementi, magnanimi, interessati alla tua istruzione. In fin dei conti, i padroni sono sempre padroni.»

La magia non è liberazione nelle mani del padrone ma ennesimo strumento di oppressione, brutalità, mezzo per ingannare e cancellare voci. La sacralità di Babel, l’avventura romanzesca e l’atmosfera sognante vengono fatte a pezzi all’interno della narrazione dalla consapevolezza che la violenza chiama la violenza e che se è a questo che serve la magia, a fare a pezzi e distruggere, allora è questo che i protagonisti faranno.

In questi tre scenari il romanzo di Reid si pone al centro perfetto, unendo folklore, fiaba e crudeltà.

La magia a cui assiste e a cui prende parte Marlinchen è una forza selvaggia addomesticata per farne uso commerciale, o manipolata perché diventasse minaccia. Lei e le sorelle devono giornalmente prestarsi a clienti che chiedono previsioni da Undine, pozioni da Rose e soluzioni da Marlinchen. Si tratta di incanti forse potenti e meravigliosi, ma comunque costretti in una veste obbligata: fare magia per guadagnare, produrre. Dall’altra parte c’è mago più potente di Oblya, il padre, in grado di trasformare donne e uomini in vipere nere, in grado di distruggere e annientare, il marito che ha addirittura trasformato la moglie in uccello lasciandola per anni in gabbia. Le sue prodezze e le angherie a cui ha sottoposto i nemici (e anche la madre delle ragazze) ci vengono narrati di continuo, sempre ricordati. Per Marlinchen hanno probabilmente lo stesso valore mitico delle storie contenute nel codex. Tuttavia la magia di Zmiy non ci viene mai mostrata davvero durante il romanzo. Riceviamo solo ciò che le voci, i racconti, i ricordi riportano.

Undine emise un verso strozzato. Rose rimase in silenzio, con il volto pallido. Nessuna di noi sapeva di preciso quanto fosse forte la magia di papà, ma eravamo certe che fosse più potente di tutti i nostri poteri messi insieme. Era proprio per questo che era conosciuto un tempo, quando sedeva nel Concilio degli Stregoni, e si era guadagnato così la licenza: le trasformazioni.

La vera forza di Zmiy risiede nella manipolazione, nell’abuso e nel sopruso. Nell’essere un vecchio arroccato su posizioni che lentamente crollano, ma che lui continua a ricostruire a suon di minacce e menzogne.

Questa stessa magia manipolata e menzognera incontra un flusso altrettanto potente: la magia della carne di Marlinchen può divenire ribellione e che dalla carne tutto conosce. Il folklore, in quest’opera, la fiaba, vengono quindi non rinarrati, ma distrutti e ricomposti.

Come già sottolineato in questo contributo su Ghinea a mia firma, molte opere fantastiche e speculative stanno riprendendo personaggi del mito strumentalizzati da letture patriarcali, cercando di metterli nella giusta luce. Altri titoli più recenti si aggiungono alla schiera: Tutte le favolose bestie di Priya Sharma (Moscabianca Edizioni, tradotto da Lucrezia Pei), Voladoras di Monica Ojeda (Polidoro Edizioni, tradotto da Massimiliano Bonatto).

Ma ormai un’altra tendenza è in atto: non solo riprendere il mito ma rivederne le dinamiche e rimodellarle ancora, metterne in luce i punti che ancora oggi, seppur rimettendolo in scena, risulterebbero ancora da cambiare. Raccontare come sia necessario anche aggiungere una buona dose di violenza, crudeltà e fame. Opere come L’archivio dei finali alternativi di Lindsay Frager (Zona 42, tradotto da Giorgia Demuro), Dimora di ruggine di Khadija Abdalla Bajaber (66thand2nd, tradotto da Alessandra Castellazzi), Nella città vigile di S. Qiouyi Lu (Moscabianca Edizioni, tradotto da Martina Del Romano).

Alla vecchia fiaba si accosta l’horror, alla consapevolezza di essere un archetipo si affianca la volontà di uscirne, a costo di sfoderare corpi mai visti. La fiaba non è mai stata così lontana da sé stessa, eppure, così somigliante al suo cuore pulsante, ovvero la necessità di mostrare ogni trasformazione possibile, allontanandosi dall’inganno e dalla manipolazione del potere.

Diletta Crudeli è nata nel 1991, le piacciono le storie strane ed è responsabile editoriale di Moscabianca Edizioni. Per Eris Edizioni è uscita la sua novella Lady Lava e un suo saggio è presente nella raccolta Genere e Giappone. Femminismi e queerness negli anime e nei manga, pubblicato da Asterisco Edizioni.

UN’ARTISTA

Creare reti di cura: La Maintenance Art di Mierle Laderman Ukeles

di Costanza Mazzucchelli

Quello di Mierle Laderman Ukeles (Colorado, 1939) è, da settant’anni a questa parte, un lavoro di recupero di ciò che rimane celato e ai margini, che siano il lavoro di cura, i lavoratori invisibilizzati nelle loro mansioni di manutenzione e persino i rifiuti. Facendo ciò, l’artista ha lavorato strenuamente per far cadere le barriere tra pubblico e privato, tra extradomestico e domestico, tra arte e vita. Alla base di tale esperienza artistica c’è l’attenzione alla cura e al mantenimento di persone, oggetti, spazi, oltre che la concezione della cura come articolato ecosistema politico, come pratica sociale che dev’essere sostenuta, alimentata e valorizzata dalle istituzioni e dalla comunità tutta, in quanto risulta essenziale al funzionamento infrastrutturale della società.

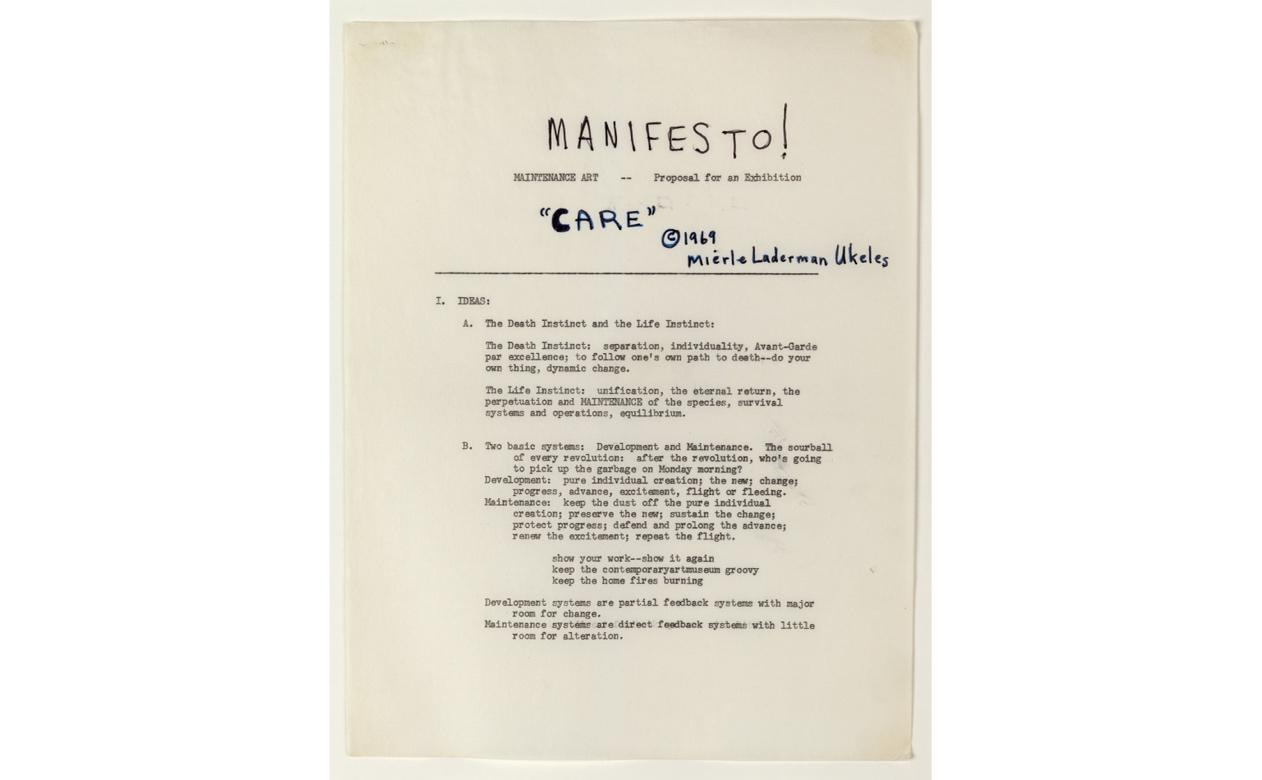

Mierle Laderman Ukeles è la madrina del movimento artistico della Maintenance Art, sviluppatosi tra gli anni Sessanta e Settanta come una delle tante forme prese dalle lotte femministe, ambientaliste e per i diritti sociali. Ukeles ha introdotto il concetto di “manutenzione come forma d’arte” all’interno del suo ManifestoforMaintenance Art(scritto nel 1969 e pubblicato su Artforum due anni dopo), un testo che è un po’ un manifesto programmatico e un po’ un testo curatoriale di una mostra abbozzata: inserendosi in una tradizione del ready made avviata da Duchamp, l’artista ha reso arte l’attività di mantenimento nel momento in cui l’ha definita come tale.

[Alt Text: la prima pagina del Manifesto for Maintenance Art di Mierle Laderman Ukeles, il cui contenuto viene presentato nei paragrafi che seguono. Fonte.]

Il Manifesto è il punto d’approdo di una riflessione che Ukeles porta avanti da quando, ancora studentessa, rimane incinta e inizia a vivere una profonda scissione fra il tempo dedicato alla cura e il tempo impiegato nella produzione artistica, una scissione alimentata da un professore di scultura che reputa inconciliabili i due ruoli di madre e artista. Ukeles sente così la necessità di ripensare radicalmente il proprio approccio artistico, trovando una sintesi e un codice comune tra due sfere – quella materna, privata e quella artistica, pubblica – che la società giudica incompatibili: in diverse interviste, l’artista spiega come, pur svolgendo un lavoro assai comune e secolare, quello di madre, “non c’erano parole nella cultura che dessero valore al lavoro che stavo facendo” – queste le parole rilasciate a Tom Finkelpearl, nell’intervista raccolta in Dialogues in Public Art, del 2001; e ancora, “non c’erano parole per questo; non era parte della cultura”, come dichiara a Toby Perl Freilich.

Nel Manifesto l’artista procede a operare una differenziazione tra due sistemi, al fine di degerarchizzarli e trovare le parole, un linguaggio per ciò che stava svolgendo. Ukeles distingue tra sviluppo (development) e mantenimento (maintenance), con quest’ultimo che tendenzialmente funge da prerequisito necessario per il primo, che va ad elevarsi sulle spalle del mantenimento. L’arte avanguardista si è basata su un lavoro di manutenzione, non riconosciuto ma fondamentale per permettere l’avanzamento, la novità, lo sviluppo. Alla sopracitata bipartizione parrebbe corrispondere socialmente un binarismo di genere, indagato ampiamente da Griselda Pollock in Modernity and the Spaces of Femininity (1992): la manutenzione quale ambito femminile d’elezione e lo sviluppo, al contrario, giudicato di competenza maschile, con il primo che avviene nel privato delle case e il secondo che viene celebrato e omaggiato pubblicamente.

In chiusura del testo, Ukeles avanza una proposta di mostra incentrata sulla cura, iniziando a sollevare il tema della manutenzione come problema di genere, di classe e – non da ultimo – ambientale. Nelle intenzioni dell’artista, il progetto avrebbe previsto tre fasi, tutte ospitate in un’istituzione museale: in primis, l’artista avrebbe qui svolto alcune attività di cura e incombenze domestiche, per passare in un secondo momento a condurre un’indagine – tramite interviste – sul lavoro di mantenimento e manutenzione in diversi ambiti e finire con la raccolta e il riciclo dei rifiuti nel museo. Lo scopo di tale opera-performance-mostra (difficilmente definibile e incasellabile in una categoria a discapito delle altre) sarebbe stato quello di mettere in mostra l’importanza delle attività di cura, facendo luce su di esse ed elevandole al rango di opere d’arte.

Benché la mostra, dal titolo Care, non sia mai stata realizzata, rappresenta un momento importante per l’identificazione dei fronti su cui l’artista si è impegnata negli anni a venire, soprattutto per quanto concerne la strettissima e fertile interrelazione tra sfera domestica, pubblica e ambientale, con la cura che funge da legante: “Che sia un figlio, un’istituzione, o una città, è la stessa cosa: se si vuole che crescano bene, è necessario fare molta manutenzione”, ha affermato l’artista, intervistata da Maya Harakawa sul The Brooklyn Rail.

Il lavoro domestico, imposto come un “attributo naturale del nostro fisico e della nostra personalità femminile” come afferma la filosofa Silvia Federici in Salario contro il lavoro domestico (1975), viene messo in parallelo con i lavori di manutenzione nel pubblico svolti da persone socialmente marginalizzate per ragioni di classe, genere o razza. I differenti gruppi che si occupano della manutenzione vengono invisibilizzati, parcellizzati e isolati l’uno dall’altro; Ukeles, con un lavoro fluido tra queste dimensioni, le ha messe in relazione tra loro, facendo sì che si unissero e traessero mezzi e forza da tale unione. Il lavoro di cura, secondo l’artista, fornisce “alle donne come classe politica […] un insieme pronto di alleati attraverso tutte le linee razziali e di sesso per riorganizzare il mondo”.