La ghinea di febbraio

Benvenut_ a Ghinea, la newsletter femminista e ideologica. Questo mese abbiamo tre nuove ospiti! Diletta Crudeli ci parla dei romanzi di Kateřina Tučková e Sarah Blau, Cristina Resa commenta il film Promising Young Woman e ripercorre la storia del rape-revenge, e Paola Moretti riflette su letteratura e corpi partendo da un saggio uscito di recente. Buona lettura!

Il progetto Ghinea ha spesso combaciato nelle possibilità come nei limiti con chi lo cura e chi vi partecipa. Per questo, nonostante il desiderio di rendere la condivisione quanto più inclusiva possibile, dobbiamo confrontarci con delle difficoltà di gestione del contenuto oltre la forma che ha preso oggi. Abbiamo accolto però con piacere la segnalazione sull’eventualità di un formato audio che, pur non potendo essere presa in carico da noi, ha entusiasmato alcune persone che si sono gentilmente offerte, mettendo a disposizione la propria voce e il proprio tempo. Siamo infinitamente grate a Zone d’ombra che si sta spendendo per raccogliere adesioni e coordinare le voci volontarie per la lettura di Ghinea e seguiamo e promuoviamo il loro impegno, che ci gratifica ogni possibile immaginazione. Se ti interessa prestare anche la tua voce per un archivio audio di Ghinea, contatta direttamente Zone d’ombra. Allo stesso modo, se hai esperienza di eccellenti programmi di lettura o forme alternative di conversione del testo in audio per una maggiore accessibilità dei contributi, accogliamo suggerimenti.

Ultracorpi

di Paola Moretti

Era il 1926 quando nel saggio Sulla malattiaVirginia Woolf si meravigliava del fatto che, insieme all’amore e alla guerra, la malattia non figurasse tra i principali temi della letteratura. La mente, l’anima, la psiche, le passioni e l’assenza di esse erano il vero fuoco di ogni narrazione, e sebbene “la creatura […] che vi sta rinchiusa non può separarsi dal corpo come il coltello dalla guaina o il seme dal baccello” il corpo non era mai il soggetto. “Alle grandi guerre che il corpo, servito dalla mente, muove, nella solitudine della camera da letto, nessuno bada”, scriveva Woolf.

Quando poi è arrivato, il corpo, lo ha fatto portandosi dietro tutti gli strati che gli erano stati appiccicati addosso, come una pallina di pongo in cui i colori si sono mischiati fino a farla diventare sgradevolmente marrone. Il corpo risultava dalle relazioni di potere, variabili a seconda del periodo storico, e dalle cicatrici che queste lasciavano sui corpi degli individui sessuati.

Le pratiche relative ai corpi, che sono di tipo sociale, culturale e simbolico, sono molte volte anche arbitrarie, ma tuttavia coerenti con altre rappresentazioni che riguardano religione, relazioni sociali e sistemi di potere. Siamo giunti quindi al corpo maschile e il corpo femminile. “Anatomia è destino, diceva Freud. [...] La mia anatomia è solo parte di un’organizzazione infinitamente complessa: me stessa” aggiunge Angela Carter. “Se qualcuno ha un destino, è un uomo, se qualcuno riceve un destino, è una donna”, scrive Elfriede Jelinek. Siamo negli anni ’80, dopo arriveranno i corpi virtuali e disseminati nella rete, i corpi cyborg ibridati e innestati, ma ora ci sono due scrittrici, diverse per nazionalità, stile e genere letterario, che hanno in comune però l’impegno politico di ritrarre criticamente (e sovvertire), nelle loro opere, la condizione della donna all’interno della società capitalista occidentale.

Angela Carter, autrice britannica, è conosciuta dal grande pubblico per le ambientazioni horror-fantasy. La sua scrittura sfrutta un linguaggio che si avvale alternativamente di un tono satirico-realista e uno più affabulatorio. La prosa è pensata per eccesso, abbondante, barocca, lo stile trae apertamente spunto dalla tradizione fiabesca e folclorica, rimescolando il tutto in chiave neogotica. Al centro delle sue narrazioni ci sono personaggi ambigui, sia nella forma corporea, spesso mostruosa ed eccessiva, sia nei comportamenti, sessualmente espliciti e non conformi. Nei suoi romanzi è visibile l’influenza del modernismo e, come l’autrice stessa ha confermato, quella di Borges e del realismo magico sudamericano.

Elfriede Jelinek, autrice austriaca, è conosciuta dal grande pubblico per il romanzo La pianista, trasposto cinematograficamente da Michael Haneke. La sua scrittura sfrutta un linguaggio da slogan pubblicitario insieme a un uso sarcastico di luoghi comuni e frasi fatte, si avvale inoltre di una forte componente musicale, dettata principalmente dall’impiego delle ripetizioni. La prosa è pensata come una partitura, il ritmo è la sua caratteristica principale. Al centro delle sue narrazioni ci sono donne e uomini in conflitto, tra di loro, con loro stessi e con le strutture all’interno di cui vivono. Anche in Jelinek l’elemento erotico è pervasivo, ma l’ambientazione è di tipo realistico-grottesco. Il corpo viene descritto nelle sue funzioni più basiche e animalesche, mai idealizzato, quanto piuttosto usato, maltrattato e ferito in tutta la sua caduca materialità.

Nell’opera di entrambe le scrittrici la centralità della dimensione corporea si interseca nel punto in cui poetica e politica si incontrano nel testo. Per questo motivo vorrei metterle a confronto prendendo in esame il concetto di corporeità. In Carter questo è tematizzato attraverso la figura della protagonista di Notti al Circo, Fevvers, per cui farò riferimento all’analisi di Anna Pasolini in Corpi Magici. Scritture incarnate dal fantastico alla fantascienza, scritto con Nicoletta Vallorani.Jelinek invece si avvale di una donna generica, soggetto del suo saggio-non saggio, in cui, con lo sperimentalismo linguistico che contraddistingue la sua produzione, riesce a tratteggiare una rappresentazione critica del rapporto che la società ha con il corpo della donna.

[Alt Text: la copertina del saggio Corpi magici, di Anna Pasolini e Nicoletta Vallorani, edizioni Mimesis. Fonte.]

La tesi di Judith Butler secondo cui il corpo è una costruzione a cui non si può attribuire un’esistenza che anticipa la marcatura del suo sesso è ciò che dice anche Simone De Beauvoir quando scrive che “non si nasce donna, lo si diventa” ed è, in nuce, il concetto alla base della costruzione delle personagge di Carter e Jelinek.

Un corpo inteso come femminile però non sarà mai considerato “uguale”, perché comporterebbe la rinuncia del privilegio e della supremazia da parte dei corpi identificati come maschili. Il corpo femminile é dunque fertile, fecondo, legato all’idea di terreno, terra, riproduzione, natura. Il corpo maschile é invece possente, razionale, slegato dalla ciclicità che invece incatena la donna, indipendente, forte, astratto, tecnico.

Anna Pasolini nel saggio Corpi Magici riconduce questa biforcazione nel pensiero alla definizione di umanità di Descartes, che è stata poi universalizzata e naturalizzata dal pensiero patriarcale e ha generato il parallelismo tra femminile e animale.

Al pari degli animali la donna è stata tradizionalmente costruita come “altro”, come la metà negativa e inferiore al binario di cui il maschile ha bisogno per affermare e sostenere la superiorità della ragione che ritiene di incarnare.

Come sostiene anche Alaimo, citata dalla stessa Pasolini, la problematica associazione tra il femminile e un’indefinita idea di “natura” è alla base del sistema patriarcale.

Pasolini prende l’opera di Carter, insieme a quella di Bernardine Evaristo e Jeanette Winterson, come esempio di una poetica del fantastico atta a rivendicare ed esaltare la materialità dei corpi femminili “che con la loro presenza disturbante sfidano e minano le consuetudini stereotipiche e pratiche oppressive consolidate”. Tramite essi la sostanza biologica e l’impronta dell’esperienza vengono messi in una posizione centrale, sulla loro superficie sono visibili i segni del vissuto e non sono più, come scriveva criticamente Woolf in Sulla malattia, “una lastra di vetro liscio attraverso cui l’anima appaia pura e chiara”.

[Alt Text: ritratto di Angela Carter seduta su una panca in un giardino. Fonte.]

La protagonista di Notti al circo è Fevvers, un metro e ottantacinque di altezza per ottantotto chili di peso, bionda, avida, sguaiata, e soprattutto dotata di un sorprendente paio di ali. Il romanzo comincia con la personaggia nel suo camerino, intervistata da uno scettico giornalista americano, a cui racconta la storia della sua vita:

“Per Dio, signore!” cantilenò Fevvers con una voce dagli echi metallici che ricordava il rumore di un coperchio sbattuto su un bidone della spazzatura. “Quanto al luogo in cui sono nata, be’, ho visto la luce proprio qui, nella vecchia Londra fumosa! Non per niente mi hanno soprannominata la ‘Venere cockney’, signore, anche se avrebbero potuto chiamarmi ‘l’Elena del trapezio’, considerate le insolite circostanze in cui è avvenuta la mia nascita. Già, perché io non sono uscita da quelli che si potrebbero definire i canali normali, signore, oh, no! Come Elena di Troia, sono stata covata. Proprio così, sono nata da un uovo bello grosso mentre suonavano le campane di Bow Church!”

Da subito il lettore viene messo davanti a una figura che partecipa dei suoi opposti. Fevvers ha vizi e debolezze totalmente umani, ma una nascita mitologica: sgusciata da un uovo figlia di genitori ignoti. Fevvers magnifica e monumentale, sul trapezio con le ali spiegate, Fevvers pacchiana e deforme con la vestaglia di seta lisa e le ali ripiegate sulla schiena che la fanno sembrare gobba. Fevvers finzione, Fevvers realtà.

“Fevvers sintetizza il classico e il grottesco del corpo e delle aspettative legate al genere” scrive Pasolini,

[...] figura angelica dal corpo statuario vs. donna sproporzionata, venale, dai modi grossolani e dall’appetito vorace. Incorpora entrambe le alternative: quintessenza (astratta e immateriale come l’aria) della bellezza e della sensualità femminile e, allo stesso tempo, qualità terrena legata alle funzioni corporee, alla materialità solida di quella fisicità che trascina verso il basso e giustifica il collegamento binario con la terra.

Il rapporto tra le due modalità del corpo di Fevvers insieme al percorso identitario che la protagonista affronta nel corso della narrazione, esemplificano l’associazione deterministica tra anatomia e destino a cui si accennava prima e ne rivelano tutta la sua limitatezza.

L’articolazione dell’identità che abita il corpo si caratterizza con particolare evidenza come un’operazione complessa, il prodotto di una relazione di continua negoziazione di significati che nascono dal corpo biologico manipolato dall’individuo,

scrive Pasolini.

La natura eversiva del corpo ibrido e incategorizzabile incarnato da Fevvers annienta la logica binaria inglobando nella sua rappresentazione elementi compartecipi del maschile e del femminile, dell’umano e dell’animale, del terreno e del divino. Attraverso la scelta di connotare la sua protagonista come ambigua in ogni aspetto Carter si fa promotrice dell’idea sostenuta anche da Elizabeth Grosz, secondo cui il rifiuto di una prospettiva binaria e oppositiva che interpreta il soggetto come la somma di due elementi distinti, se non addirittura contrapposti, come corpo e mente, è la premessa necessaria per riconfigurare il modo in cui il corpo viene concepito. La ferita tra quello che si attribuisce al femminile e quello che si attribuisce al maschile non verrà mai sanata se i costrutti riguardanti il corpo non cambieranno. Il passo successivo per riconfigurare la soggettività in termini nuovi che non penalizzino il femminile consiste nello scalzare la centralità di mente, psiche, interiorità, coscienza e inconscio nel ragionamento sull’identità, a favore dell’uso della corporeità del soggetto come contesto operativo.

[Alt Text: ritratto di Elfriede Jelinek su sfondo colorato. Fonte.]

Nel 1984, nello stesso anno in cui è uscito Notti al circo Elfriede Jelinek ha collaborato a un’antologia di saggi Der sexuelle Körper – Ausgeträumt? [Il corpo sessuale – fine del sogno?] a cui contribuisce con “Bild und Frau” [“Immagine e donna”]. Rispondendo, a quarant’anni dalla sua pubblicazione, a un brano che si trova in Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkheimer e dice:

La donna non è soggetto. Essa non produce, ma cura i produttori, documento vivente dei tempi da lungo scomparsi dell’economia domestica chiusa. La divisione del lavoro, ottenuta e imposta dall’uomo, è stata poco propizia alla donna. Che è assurta a incarnazione della funzione biologica, a immagine della natura, la cui oppressione era il titolo di gloria di questa civiltà. Dominare senza fine la natura, trasformare il cosmo in un immenso territorio di caccia, è stato il sogno dei millenni: a cui si conformava l’idea dell’uomo nella società virile. [Traduzione di Renato Solmi]

Jelinek propone un testo composto da settantuno frasi corte come definizioni, ordini e proclami, prive di punteggiatura fatta eccezione per il punto fermo (e tre virgole), prive, talvolta, anche di soggetto, oggetto o verbo. Persino le frasi grammaticalmente complete, a volte, risultano tuttavia ambigue e di difficile comprensione. Il brano, nella sua attitudine minimalista, ha il ritmo dello staccato e procede, seppur a livello intuitivo, argomentativamente:

Frau und Körper gehören untrennbar zusammen. Geht der Körper, geht auch die Frau. Die Frau gehört in vielen Ländern zum Alltag des Straßen- bilds. Das Bild der Frau läßt sich in vielen Ländern im Alltag nachvollziehen. Der Alltag der Frau vollzieht sich im großen und ganzen vor den Bildern der Frau. Nach der Frau folgt nur mehr Alltag. Groß die einen Frauen, die anderen klein. Mehr. Vor dem Bild der Frau verblaßt sogar das All. Die Frauen haben Tage. Die Frau ist das Kleine neben ihrem Bild. Das Vermögen der Frau ist von ihrer Größe abhängig. Die Größe des Bildes besteht in dessen Abhängigkeit von der Natur. Die Frau ist Natur. Die natürliche Frau stellt vermöge ihres inneren Halts vor die Frau, welche nur als Bild auftritt. Keine Frau stellt etwas dar. Das Bild der Frau bringt Gehalt ein. Ihr Auftritt Frau. Die Natur ist das Bild. Das Bild von der Frau besteht lange. Das Innere der Natur verkörpert in der Frau. Der Körper der Frau geht ins Innere. Der Körper und die Frau gehen zusammen in die Natur. Keine Frau mehr. Die Natur drängt es zu Bildern. Ein Bild ist nicht jede Frau. Alltäglich ist die Natur nie. Geh halt Frau. Die Natur kennt den Abgang. Die Frau vermag.

Donna e corpo sono indissolubili. Sparisce il corpo sparisce anche la donna. In molti stati la donna appartiene alla quotidianità dell’immaginario di strada. L’immagine della donna in molti stati si lascia evincere dalla quotidianità. La quotidianità della donna si compie per la maggior parte davanti alle immagini delle donne. Dopo la donna viene solo altra quotidianità. Grossa una donna, piccole le altre. Di più. Davanti all’immagine della donna impallidisce perfino l’universo. Le donne hanno il ciclo. La donna è quella piccola accanto alla sua immagine. Il patrimonio della donna dipende dalla sua dimensione. La dimensione dell’immagine comprende in questo rapporto di dipendenza la natura. La donna è natura. La donna naturale riesce a imporre il suo stop interiore alla donna che appare solo come immagine. Nessuna donna rappresenta qualcosa. L’immagine della donna ha del valore intrinseco. La sua apparizione donna. La natura è l’immagine. L’immagine della donna esiste da tempo. L’interno della natura si incarna nella donna. Il corpo della donna va verso l’interno. Il corpo e la donna vanno insieme nella natura. Nessuna donna più. La natura costringe alle immagini. Un’immagine non è ogni donna. Quotidiana la natura non lo è mai. Va’ donna. La natura conosce la dipartita. La donna può. [Traduzione mia]

In lingua originale l’autrice gioca su un ulteriore livello lessicale-semantico che in una traduzione italiana è quasi impossibile rendere. Jelinek si avvale infatti delle ripetizioni di alcune parole che a seconda che gli si aggiunga o tolga una parte o che le si divida in più componenti – il tedesco è una lingua ricca di prefissi, suffissi e parole composite – acquisiscono significati semantici differenti rispetto alla parola da cui hanno avuto origine.

Addirittura, grazie alla natura estremamente polisemica del vocabolario tedesco, queste parole derivate per scissione, possono avere a loro volta più significati. Ad esempio la parola Alltag (quotidianità) divisa diventa All (universo) e Tag (giorno) il cui plurale, Tage, significa sia “giorni” che “mestruazioni”.

Nach der Frau folgt nur mehr Alltag. Groß die einen Frauen, die anderen klein. Mehr. Vor dem Bild der Frau verblaßt sogar das All. Die Frauen haben Tage.

Dopo la donna viene solo altra quotidianità. Grossa una donna, piccole le altre. Di più. Davanti all’immagine della donna impallidisce perfino l’universo. Le donne hanno il ciclo.

Per via di questa scomponibilità dei lemmi, e soprattutto di come la scrittrice sfrutta questa loro caratteristica, il testo è come se sdruciolasse, lasciandosi alle spalle il carapace di sillabe che non gli servono più.

Secondo la studiosa Inge Stephan, nel suo contributo all’antologia di saggi Konstruktion, Verkörperung, Performativität [Costruzione. Incorporazione. Performatività] dal titolo: “Frau - Körper - Stimme. Genderperformanzen bei Elfriede Jelinek : Vergleichende Lektüren von Bild und Frau (1984) und SCHATTEN (Eurydike sagt) (2012)” [“Donna - Corpo - Voce. Performance del genere in Elfriede Jelinek - Letture comparate di Bild und Frau (1984) e SCHATTEN (Eurydike sagt) (2012)”], Jelinek intraprende un'argomentazione filosofica ad absurdum in cui tratta i termini “Donna”, “Corpo”, “Immagine” e “Natura” come pezzi mobili da accoppiare e ricombinare a piacimento. Stephan azzarda alcune interpretazioni dei neologismi che Jelinek introduce nel brano partendo dalla parola “Naturvollzug”. “Vollzug” è un termine giuridico e di diritto canonico che sta a significare l’esecuzione e la consumazione di un obbligo, per esempio: “Ehevollzug” indica la consumazione del matrimonio, “Strafvollzug” l’esecuzione di una pena. La crasi con il termine “natura” all’interno del contesto del saggio non-saggio evoca l’idea di condanna intrinseca nell’essere associati all’idea di natura e gioca con l’idea di violenza [Gewalt] che è, nella visione di Jelinek, il contenuto [Gehalt], la sostanza di cui sono fatti i rapporti tra uomo e donna. In Bild und Frau la brutalità dei rapporti uomo-donna, società-donna si rispecchia nella brutalità del linguaggio.

Oltre che di questi raffinati giochi ed esperimenti linguistici, Jelinek si avvale di strumenti retorici più convenzionali per raggiungere il suo scopo. L’intero testo è infatti costruito sul concetto di opposizione binaria: ricorrono con frequenza quasi ossessiva termini come “piccolo” “grosso”, “dentro”, “fuori”, ma anche parole che a livello di concetto e significato non sarebbero veri e propri opposti vengono messi in una posizione che ne implica l’antitesi (tra cui i già menzionati “donna”, “corpo”, “immagine”, “natura”). Per esempio il termine “natura” è alternativamente contrapposto o associato al termine “donna", contrapposto o associato al termine “immagine”, e via dicendo. Il continuo fare e disfare di queste coppie per opposizione ne mina alla radice la credibilità fino a privarle di significato. Attraverso la sola manipolazione del testo e dei vocaboli Jelinek distrugge i binomi “indissolubili” che lo sguardo maschile impone all’individuo donna. Senza mai articolare una tesi, ma sfruttando la giustapposizione di termini carichi di significato, disintegra e quasi ridicolizza gli assiomi della società dei consumi che identifica la donna con la sua immagine.

Carter e Jelinek hanno entrambe escogitato una strategia linguistico-narrativa per superare la lente binaria attraverso cui viene interpretata la realtà soprattutto in relazione alle donne. Carter costruendo un personaggio che include simultaneamente una caratteristica e il suo contrario, Jelinek smontando e rimontando gli opposti fino a renderli nonsense. Entrambe hanno scelto il corpo femminile come soggetto centrale e fulcro attorno al quale argomentare e svolgere il loro pensiero, la corporeità, in tutti i suoi stati e tutte le sue raffigurazioni, è la categoria di riferimento attraverso cui convogliare l’esperienza di vivere in quanto donna all’interno di una società che vuole il corpo femminile assoggettato e conforme ai dettami dell’impostazione patriarcale.

Per approfondire:

Carter, A. Notti al circo. Traduzione di Mariagiulia Castagnone, Fazi (2017).

Stephan I., Frau - Körper - Stimme. Genderperformanzen bei Elfriede Jelinek - Vergleichende Lektüren von ‘Bild und Frau’ (1984) und ‘SCHATTEN’ (Eurydike sagt) (2012). In Horváth A., Katschthaler K., Konstruktion, Verkörperung, Performativität. Genderkritische Perspektiven auf Grenzgänger_innen in Literatur und Musik, Transcript (2015).

Knödler-Bunte E., Stalmann A., Ziehe T., Der sexuelle Körper - Ausgeträumt?. Ästhetik u. Kommunikation, (1984).

Pasolini A., Vallorani N., Corpi Magici. Scritture incarnate dal fantastico alla fantascienza. Mimesis (2020).

Woolf V., Sulla malattia. Bollati Boringhieri (2006).

Paola Moretti collabora con diverse testate occupandosi di letteratura e traduzione. Alcuni suoi racconti sono comparsi su riviste letterarie italiane e straniere. È autrice del podcast Phenomena - audiobiografie impossibili. Bravissima, il suo primo romanzo, uscirà ad aprile per la casa editrice 66thand2nd.

Cancellare il nome maschile che si prende tutto: capire Sylvia Plath.

Parliamo di Octavia Butler.

La geografa Rachele Borghi commenta L’atlante delle donne di Joni Seager:

Dire che l’Atlante è opera femminista perché scritto da una femminista significa, nel migliore dei casi, una semplificazione e, nel peggiore, una delegittimazione di altri femminismi, di altri episteme di riferimento nel femminismo, di altri approcci e visioni non meno legittime.

Il femminismo di questo Atlante è quello dominante, legittimato dalla presenza di molte delle sue esponenti nei centri della produzione del potere, nelle Università e non solo, apparendo perciò come ‘il femminismo’ mentre è un filone riferito a un quadro concettuale di pensiero ben preciso, che veicola quindi valori e priorità diverse.

Il New York Times ha pubblicato un profilo di Silvia Federici.

L’intenso lavoro di Michaela Coel non è passato inosservato: I May Destroy You non tradisce le aspettative eppure non viene premiato formalmente. Perché? L’ovvio spiegato da una delle autrici di Emily In Paris che, invece, è stato nominato ai Golden Globes.

[Alt Text: Michaela Coel nei panni di Arabella siede a un caffè e scrive sul proprio laptop; i sottotitoli indicano che si trova a Ostia e che suona Cara Italia di Ghali in sottofondo.]

Per la sorpresa di nessuna, molti dei partecipanti all’assalto a Capitol Hill sono simpatizzanti o attivisti neo-nazisti con un numero di denunce per violenze domestiche. E invece le donne bianche che prendevano parte a quella che chiamavano una rivoluzione?

Come citare le opere di persone trans dopo la modifica del nome? Una guida.

Sulla liberazione dell’attivista per i diritti delle donne Loujain al-Hathloul.

Annie Ernaux e la vita materiale.

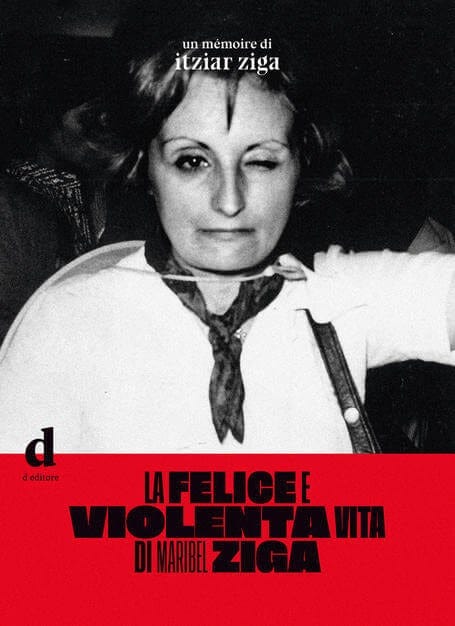

Questo mese è uscito per D Editore La felice e violenta vita di Maribel Ziga di Itziar Ziga, giornalista, saggista e attivista transfemminista basca già autrice di Diventare cagna. Questo pomeriggio Ziga sarà in diretta sulla pagina Facebook di D Editore per presentare il memoir, di cui puoi leggere un estratto qui.

[Alt Text: la copertina di La felice e violenta vita di Maribel Ziga è una foto in bianco e nero della donna.]

Breve storia della transfobia nella cultura pop.

La biopolitica delle case di riposo:

But the role the exploitation of senescence plays in our contemporary world goes beyond the dealings of international finance capital. Nursing homes are an essential part of the structure of modern production. Without them, our entire mode of social organization would be impracticable. If dedicated facilities for the elderly did not exist, families would require far more spacious housing than the present norm, as reduced living space is the sine qua non of metropolitanism. Relatedly, without a place where one can ‘park’ or ‘store’ the elderly in the final phase of their earthly sojourn, the possibility for geographic (read professional) mobility would be greatly impaired. Younger generations would struggle to move to distant cities, or switch jobs with ease. The much-acclaimed ‘flexibility’ of modern labour tacitly requires dismantling the extended family and atomizing life itself.

Ma il ruolo che lo sfruttamento della senescenza gioca nel nostro mondo contemporaneo va oltre i rapporti con il capitale finanziario internazionale. Le case di cura costituiscono una parte essenziale nella struttura della produzione moderna. Senza di loro, la nostra intera modalità di organizzazione sociale risulterebbe impraticabile. Se non esistessero strutture dedicate agli anziani, le famiglie avrebbero bisogno di alloggi molto più spaziosi rispetto alla norma attuale, dato che uno spazio vitale ridotto sembra essere la condizione sine qua non del metropolitismo. Allo stesso modo, senza un luogo dove sia possibile “parcheggiare” o “immagazzinare” gli anziani nella fase finale della loro vita terrena, la possibilità di mobilità geografica (leggasi professionale) sarebbe fortemente compromessa. Le generazioni più giovani avrebbero difficoltà a trasferirsi in città lontane o a cambiare lavoro con facilità. La tanto acclamata “flessibilità” del lavoro moderno richiede tacitamente lo smantellamento della famiglia allargata e l’atomizzazione della vita stessa.

FATTO DA NOI

Gloria ha letto Una vita come tante di Hanya Yanagihara e ne ha scritto su Supplemento.

FATTO DA VOI

Martina Neglia ha intervistato Giulia Caminito in occasione dell’uscita del suo terzo romanzo, L’acqua del lago non è mai dolce, ed è stata ospite sul profilo Instagram di Elena Lupi per parlare di Sibilla Aleramo.

UN LIBRO + UN LIBRO

Sulla terra e le creature impossibili: L’eredità delle dee di Kateřina Tučková e Il libro della creazione di Sarah Blau

di Diletta Crudeli

L’eredità delle dee di Kateřina Tučková (Keller editore, 2019) e Il libro della creazione di Sarah Blau (Carbonio editore, 2020) sono due romanzi che dimostrano come le relazioni che intratteniamo con tutte le creature possibili e con le moltitudini invisibili che possiamo evocare hanno più valore dell’importanza che attribuiamo alla nostra specie e alla nostra logica apparentemente incrollabile. Le due autrici suggeriscono che infilare le mani nel terreno per lasciare che emergano congreghe dimenticate da tempo o mostri mitici non farà altro che scardinare le nostre identità, per fortuna, portandole su un nuovo piano più ricco e armonioso. Sempre che siamo dispost* ad accettare tutto questo.

[Alt Text: la copertina di L’eredità delle dee di Kateřina Tučková raffigura una pianta in fiore su sfondo neutro.]

L’eredità delle dee è l’opera bestseller in Repubblica Ceca di Kateřina Tučková, pubblicata in Italia nel 2017 da Keller Edizioni. Il romanzo, una splendida commistione di generi diversi tra cui reportage, thriller e vere atmosfere da romanzo fantastico, narra le vicende in cui si ritrova invischiata Dora Idesová, una giovane donna che lavora come etnografa presso l’Accademia delle Scienze a Brno.

Dora è l’ultima discendente di una stirpe di dee guaritrici chiamate bohyne, che fino all’arrivo del regime comunista risiedevano in comunità sui Carpazi Bianchi, una catena montuosa confine naturale tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia.

Dora e il fratello Jakub hanno vissuto proprio a Kopanice dove la comunità delle bohyne ha da sempre trovato rifugio,insieme alla zia Surmena, una delle ultime dee attive, fino all’avvento del regime, quando proprio la zia viene internata in una clinica psichiatrica. Nel momento in cui Surmena sparisce l’attività delle dee si interrompe.

Ricostruendo la storia della comunità delle dee antenate, Dora incappa negli archivi della polizia segreta, resi disponibili dagli anni Novanta, e si trova tra le mani storie inaspettate che metteranno in dubbio il suo passato e la sua identità.

Alcuni documenti riportati ed eventi menzionati da Tučková sono reali; le dee dei Carpazi Bianchi sono esistite davvero, praticavano guarigioni e riti propiziatori, così come l’Hexen- Sonderkommando, una squadra di ricerca nazista che si occupava di raccogliere notizie di processi alle streghe, operazione con cui il Reich voleva dimostrare che la Chiesa aveva sempre desiderato epurare il popolo germanico. Proprio a questa squadra delle SS sembrano legarsi la storia di Surmena, ma anche altre vicende che riguardano più strettamente le dinamiche famigliari e la vera eredità del titolo, che a tratti sembra essere una maledizione. Compariranno nelle ricerche di Dora nomi sconosciuti o dimenticati, donne che le stesse bohyne hanno temuto e che hanno cercato di isolare ai margini della comunità.

Continuo a trovare frammenti che presi uno a uno non hanno alcun senso. Ma non posso continuare così, è troppo per me. Non voglio più venire a sapere le cose per caso, voglio riuscire a incastrare tutti i pezzi, guardare il quadro completo e trovare finalmente pace.

Trovare tutti i pezzi sarà molto difficile per Dora: lei sembra priva di quei poteri taumaturgici, di quelle visioni e di quei doni che le sue antenate hanno tramandato per secoli. Ma Dora si è anche rifiutata fin dall’inizio di accettare quell’eredità e quel passato. È lei stessa che sembra volersi privare di quella conoscenza che per tradizione dovrebbe praticare. Si crea in lei una rottura mai del tutto messa a fuoco: da un lato il passato, la famiglia di un tempo dove però regnavano rituali e forze inconoscibili, dall’altra la sua ricerca logica e razionale insieme alla volontà ferrea di perseguire l’ordine e le regole imposte dal mondo accademico, dalla società in cui vive e dal suo ruolo di donna e studiosa. I compiti e i fardelli sono indossati da Dora come un abito che non riesce mai a sfilarsi. Continua a imporsi una realtà e una routine del tutto in linea con ciò che gli altri si aspettano da lei, adeguandosi in tal modo a una società che non potrà mai darle le risposte che cerca, essendo la stessa che le sta nascondendo.

Ciò diventa palese quando comincerà a farsi strada in lei la volontà di rompere quel tabù, sia accettando la possibilità che quelle donne fossero davvero dee sia ammettendo i propri desideri sessuali. La questione della sessualità di Dora infatti non è trascurabile ma è anzi parte di quel copione che lei stessa vuole rispettare. La crepa e il sospetto nei confronti della logica e del pudore avviene quando finalmente si renderà conto cosa davvero quegli uomini hanno fatto a Surmena e prima di lei a molte altre donne.

È indicativo che proprio a inizio romanzo Dora rifletta su quello che potrebbe essere l’evento scatenante di tutte le loro disgrazie, o almeno quello che ha strappato zia Surmena alla loro famiglia. Dora ricorda infatti il giorno in cui ha ucciso un serpente bianco nascosto nella loro abitazione. La questione è interessante su più livelli; dal punto di vista del folklore e della mitologia, uccidere un serpente è per moltissime culture, tuttora, un tabù. I serpenti sono numi tutelari della famiglia, creature collegate all’elemento dell’acqua, della fertilità e alla saggezza quindi, e animali cari alle dee. Eliminare un serpente significa togliere una fonte di protezione intorno alla propria abitazione. Questo le dee dei Carpazi Bianchi lo sanno e Surmena si preoccupa quando scopre l’accaduto. Dal punto di vista narrativo è interessante che Dora, che cerca comunque di mantenersi in equilibrio senza mai varcare il confine che la separa dal mito mentre calza continuamente il suo ruolo costruito e rispettabile, vada a ripescare proprio quell’evento.

Ed è proprio grazie a questo oscillare della protagonista tra voler credere e voler schermarsi da ciò che si crede impossibile a mantenere ritmato il romanzo che si muove tra resoconto storico e racconto fantastico. Dora scrive la sua storia e il suo reportage: lei stessa ci guida in un percorso accidentato e confuso in cui gli eventi impossibili sono forzati all’interno di caselle logiche e gli eventi storici vengono distorti da frammenti dell’impossibile.

L’eredità che le dee hanno lasciato, sembra suggerire Tučková, diviene un problema quando viene rifiutata o incompresa. Dora scava nel passato ma non comprende mai, fino in fondo, non solo che quello va accettato per quello che è, lezione universalmente risaputa, ma che un passato riportato alla luce è una vera e propria evocazione e che questa può ancora influire sul presente, sulle relazioni e sull’identità personale. Raccogliere e rimettere insieme i ricordi significa anche comprendere che in un modo o nell’altro l’eredità e la conoscenza delle dee deve proseguire.

Del resto oltre a ciò che hanno subito le sue antenate e ciò che è stato fatto a Surmena sono proprio gli intrighi e i segreti di famiglia mantenuti dalle dee stesse a farle rivalutare cosa significa portare avanti una tradizione. Lei stessa deve decidersi di tramandare e credere nella società delle dee. Una società che non solo si opponeva a logiche razionali e patriarcali, ma che si premurava di mantenere forte l’equilibrio tra tutte le creature viventi, una comunione e condivisione proficua con la natura e chiunque la abiti. Uno scenario molto differente rispetto alla vita che conduce Dora a inizio romanzo, sola nella penombra dell’archivio, incerta se proseguire nella sua ricerca per timore delle risposte che ne verranno fuori.

Se anche non si desidera praticare i rituali, questo sapere e modo di vivere da sempre opposto al sapere razionale imposto dalla società degli uomini sarà comunque mantenuto vivo anche solo grazie e un romanzo etnografico a firma di Dora. Potrà quindi essere resa giustizia alle donne che hanno perso la vita pur di esercitare questo potere.

[Alt Text: la copertina di Il libro della creazione di Sarah Blau raffigura un naso e una bocca, dettagli di un volto dipinto.]

Telma, la protagonista di Il libro della creazione di Sarah Blau, autrice israeliana pubblicata lo scorso autunno per la prima volta in Italia da Carbonio Editore, non esita ad affondare le mani nell’impossibile e non teme alcun rituale.

Telma ha trent’anni e un giorno decide di creare ungolem. Telma non è compresa né comprende i genitori, ha un rapporto malsano con il cugino Chanan e l’unica parente con cui aveva un legame, la nonna che le ha insegnato i miti e le leggende ebraiche, è deceduta da poco. Tiene continuamente a freno tutte i suoi desideri, continuando a suggerire a sé stessa che forse è così che deve andare, perché è così che è sempre andata. Quando decide finalmente di riprendere le redini della propria vita le verrà ricordato fin da subito, dal rabbino, di non desiderare:

‘Ed è una colpa così tremenda, volere?’ le parole mi escono fuori.

‘Volere così tanto, sì’ dice lui. ‘Un desiderio troppo forte provoca il male che è nell’aria’.

I golem del resto sono creature interessanti. Se creati seguendo il giusto rituale i golem possono muoversi e compiere qualsiasi azione il loro creatore richieda. L’unica pecca del golem è che non può parlare: parlare è prerogativa di chi possiede un’anima. Già questo dettaglio è parecchio significativo: certo, il golem di Telma non parla, ma lei parla per lui, lei gli mette in bocca ciò che crede e che prova.

Il rapporto tra essere umano e golem è già squilibrato quindi, perché per Telma il fatto che il suo amante non possa parlare è una questione fastidiosa, innaturale. Ma del resto il rapporto è squilibrato dal principio: perché Telma è una donna, e una donna che crea un golem non è una cosa rispettabile. Solo cabalisti abili e virtuosi possono creare creature d’argilla. Basti pensare al più noto tra i golem, quello creato da Judah Loew a Praga per proteggere il ghetto, o il golem creato a Chelm che doveva occuparsi di umili mansioni. O il primissimo golem, nominato nel Talmud babilonese, anch’esso spedito laddove il suo padrone voleva ma alla fine impossibilitato a parlare.

Creature non solo create da uomini, ma fatte nascere appositamente per proteggere, combattere. Anche il golem antecedente a quello di Telma, quello creato da sua nonna a Varsavia, era nato per affrontare la guerra. Il suo invece non solo è creato da una donna ma è nato per amare. Agli occhi di chiunque, nella comunità, questo è un doppio affronto. Se non triplo, considerando che alla fine un golem viene creato per avvicinarsi a Dio, per affinare la propria mente e il proprio spirito retto. Ma a Telma non interessa neanche questo: lei vuole un compagno, non vuole affinare il suo animo ma fortificare e percepire finalmente il proprio corpo.

È proprio creando, e desiderando, che Telma trova nel suo amante fatto di argilla la comprensione, la passione, ma soprattutto la sua fiducia nel proprio corpo e nella propria identità. Se anche il bacio tra i due viene sempre ritardato, Telma ha fin dall’inizio della creazione del golem rapporti sessuali con la creatura. È quindi palese che Telma riesce a ribaltare il rapporto che esiste tra lei come donna, e come creatrice di un golem, e la terra come forza elementale.

Telma non solo crea, ma sente la terra e la fa sua. Alla terra appartengono i suoi desideri sempre più infiammabili ai quali l’elemento risponde con altrettante forza. Gli unici momenti in cui il golem, la terra, si rivolta contro la sua creatrice è quando quei desideri sono confusi. Riporre il proprio amore in una creatura fatta di argilla significa controllare un elemento. E controllare un elemento significa non solo, come vorrebbero insinuare la narrativa più classica o il mito, divenirne una semplice manipolatrice o una sacerdotessa, ma significa essere sua padrona e potente amante.

Anche in questo caso i divieti imposti dalla tradizione vengono divelti dalla ricerca di Telma, dal suo procedere in mezzo a tutte le forze degli elementi pur di mantenere ciò che ha creato per salvarsi da una vita che la rende scontenta. Un golem creato non per combattere ma per amare; per questo a portare scompiglio nella comunità non sarà l’essere di argilla ma Telma stessa. E Telma non è una creatura passiva, priva di parola, ma una donna che per la prima volta nella sua vita decide di ottenere il potere che le è sempre mancato.

Entrambe le storie hanno due finali complessi che a prima vista sembrano dimostrare che l’impossibile verrà prima o poi a riprendersi ciò che è proprio, che entrambe le protagoniste siano andate a stuzzicare una forza più travolgente di loro. Eppure è proprio quell’impossibile che per entrambe è la chiave, o potrebbe esserlo, per diventare finalmente la vera Dora e la vera Telma.

Entrare in contatto con i rituali e le forze invisibili è l’occasione per ribaltare la propria posizione. Tentare, sentire ma anche fallire sono un atto magico e politico e la ricerca di qualcosa di sotterraneo e proibito condurrà entrambe le protagoniste alla comprensione che credere in un’unica forma, in un’unica logica, restare ferme e impassibili di fronte al passato così come al futuro, sono scelte scorrette e dannose per il proprio corpo e la propria identità.

Sia Dora che Telma sono dee, streghe o evocatrici, in primo luogo creatrici. Entrambe non solo rispettano le forze che hanno riportato alla luce, ma dimostrano anche che queste possono coesistere in un mondo ridotto a misura d'uomo.

Nella raccolta di saggi sulla divinità femminile I nomi della dea, edita in Italia da Astrolabio, la studiosa Riane Esler scrive, a proposito della comparsa di figure divini femminili nelle società primitive:

Noi stiamo imparando che queste tradizioni furono sviluppate e vive nel corso di migliaia di anni, in società dove quella che oggi noi chiamiamo una coscienza ecologica – la consapevolezza che si va oggi formando che la terra debba essere trattata con rispetto e reverenza – era un dato di fatto, semplicemente ‘il modo di essere’.

Il “modo di essere” di Dora e Telma è quello di tornare a riprendersi il passato, e quello delle rispettive autrici è quello di utilizzare il folklore e il mito per raccontare storie di corpi e identità. Questi nuovi modi di concepire le mappature e i percorsi che tengono insieme e uniscono le creature umane con quelle impossibili è ciò che dovremmo aspettarci e desiderare di questi tempi in cui tutto ciò che ci sembra giusto o concreto comincia a perdere consistenza, in modo da cominciare a mettere in dubbio quanto sia davvero resistenze il terreno su cui poggiamo i piedi, se i meccanismi che lo regolano sono davvero fondamentali e pregni di logica infallibile.

È necessario non temere l’impossibile, ma avere il coraggio di porre le giuste domande anche alle forze sepolte. Come dice Muschio, la strega dell’isola di Gont nel quarto romanzo del Ciclo di Earthsea di Ursula K. LeGuin, L’Isola del drago:

Nessuno sa che cosa sono, nessuno lo può dire, nessuno sa che cosa sia una donna, una donna di Potere, né il Potere delle donne, che è più profondo delle radici degli alberi, più profondo delle radici delle isole, più antico della Creazione, più antico della luna. Chi oserà mai rivolgere domande alle Tenebre?

Chi oserà mai chiedere alle Tenebre il loro nome?

Le domande giuste sono quelle impossibili, e il coraggio di trovarne le risposte non può che arrivare da altre streghe, autrici che non hanno paura di affondare le mani in quel che appare terribile. Come farà Tenar, il principale personaggio femminile di Earthsea. Perché solo chi sa quali sono le vere Tenebre può affrontare quelle meravigliose che assicurano nuove conoscenze:

‘Lo farò io’, disse.

Spezzò un altro giunco.

‘Sono vissuta abbastanza a lungo nelle Tenebre’, aggiunse.

Diletta Crudeli ha studiato Beni Culturali ed editing ma ne sa molto di più su zone infestate e creature impossibili. Gestisce il blog Paper Moon ed è capa di Spore Rivista. Scrive su L’Eco del Nulla e i suoi racconti sono usciti su diverse riviste online, come Tre Racconti, Narrandom, In fuga dalla bocciofila. Altre storie si trovano nelle raccolte PRISMA Vol. 1, PRISMA Vol. 2 e Women of Weird, tutte edite da Moscabianca Edizioni.

UN FILM

Guardare la vendetta femminile: Promising Young Woman e la tradizione del rape-revenge

di Cristina Resa

Attenzione: il pezzo analizza e descrive scene di stupro e violenza, e contiene spoiler della serie tv I May Destroy You e di alcuni dei film trattati (puoi trovare la filmografia in calce).

[Alt Text: frame dalla prima scena di Promising Young Woman. La protagonista Cassie, in tailleur e camicia, siede sui divanetti di un locale fingendo di essere molto ubriaca. La posizione di braccia e gambe fa sì che sembri crocifissa: la scelta è deliberata e intende richiamare sia la figura biblica dell’Angelo Sterminatore alato che il sacrificio di Gesù. Fonte.]

La prima volta che incontriamo Cassandra detta Cassie, interpretata da Carey Mulligan, è in un locale, tanto ubriaca da non reggersi in piedi. Al bancone del bar alcuni uomini si stanno lamentando di non poter più portare i clienti negli strip club. Uno di loro, Jerry, si offre di accompagnare Cassie a casa. Ha la faccia pulita di Adam Brody, lo sguardo gentile, e sembra sinceramente intenzionato ad aiutarla. Alla fine la porta a casa sua per approfittarsi della situazione. Cassie, però, come scopriremo di lì a poco, è sobria: sta solo fingendo.

Da quando ha abbandonato gli studi di medicina Cassie vive due vite parallele, come una sorta di vigilante mascherata. Di giorno lavora nella caffetteria di Gail, mentre ogni venerdì sera indossa un vestito diverso, va in un locale diverso e interpreta un ruolo per attirare i predatori sessuali e dare loro una lezione difficile da dimenticare.

Cassie ha i suoi motivi, come scopriamo nel corso della storia: cerca vendetta per elaborare un trauma. La sua amica Nina, la persona più importante della sua vita, è stata vittima di uno stupro da parte di un compagno del college e non ha mai ottenuto giustizia. È stata semplicemente ignorata, zittita, lasciata sola, dimenticata, tanto da arrivare a togliersi la vita.

Perché? Perché era la sua parola contro quella di lui. He Said/She Said, si dice in gergo. Perché l’accusato era quello che, nelle aule di tribunale, viene chiamato promising young man, un “giovane uomo promettente”. Così, d’altronde, il giudice californiano Aaron Persky aveva definito nel 2016 lo stupratore Brock Turner, atleta della Stanford University, condannato a soli sei mesi di prigione per aver abusato di una collega d'università (nota ai tempi del processo con lo pseudonimo di Emily Doe) mentre era priva di sensi. Capita più spesso di quanto si pensi, soprattutto nei campus americani. E a nessuno sembra importare granché. A nessuno tranne che a Cassie, la protagonista di Promising Young Woman, titolo che naturalmente allude in modo diretto al caso Turner.

Innanzitutto, un po’ di contesto. Promising Young Woman – lungometraggio d’esordio di Emerald Fennell, showrunner della seconda stagione di Killing Eve e interprete di Camilla Shand in The Crown – è stato presentato al Sundance Film Festival 2020. Uscito da poco nei cinema in VOD negli Stati Uniti, ha da subito spaccato in due il pubblico. Senza mezze misure. Il motivo è più che comprensibile: affronta tematiche sensibili come la violenza sessuale e la cultura dello stupro e lo fa in modo diretto e allo stesso tempo inconsueto.

Formalmente, Promising Young Woman appartiene al genere rape-revenge. Ma di che tipo?

Rape-revenge: un excursus

[Alt Text: la copertina di Rape-Revenge Films: A Critical Study di Alexandra Heller-Nicholas è tratta dal film Ms. 45 di Abel Ferrara, che verrà trattato più avanti nel pezzo, e mostra una donna con mantello, cappuccio e guanti neri nell’atto di puntare una pistola.]

Alexandra Heller-Nicholas, autrice di uno dei saggi più completi sul tema, Rape-Revenge Films: A Critical Study, definisce un rape-revenge, nella sua forma più elementare, come un film

in cui uno stupro è centrale per la narrazione e viene punito con un atto di vendetta dalla stessa vittima o da un agente (un avvocato, un poliziotto o, più comunemente, una persona cara o un familiare).

Quando si parla di rape-revenge la memoria corre subito al cinema horror d’exploitation anni ’70, caratterizzato da un’estrema violenza grafica, dall’oggettificazione del corpo femminile e da una spiccata misoginia.

Exploitation, ovvero “sfruttamento” non è qui usato come termine di qualità, ma come definizione di un modello di produzione a basso budget in voga soprattutto tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70, che sfruttava, appunto, le tendenze e i generi alla scopo di generare profitto, offrendo “al pubblico ciò che non potevano ottenere altrove: sesso, violenza e argomenti tabù”. Il pubblico destinatario era quasi sempre, come ci dice anche Laura Mulvey nel celebre saggio Visual Pleasure and Narrative Cinema, identificato come maschile, che si trovava a consumare questo tipo di prodotto in luoghi come grindhouse, drive-in e sale a luci rosse.

Naturalmente, la storia del cinema è piena di opere d’exploitation considerate di indubbio valore artistico e sociale (La notte dei morti viventi di George Romero del 1968 e Non aprite quella porta di Tobe Hooper del 1974ne sono illustri esempi). Tuttavia, quando si tratta di riflettere sul modello d’exploitation dei film di stupro e vendetta, il discorso si complica.

“In termini folcloristici”, negli anni ‘70 “quello che era stato un motivo si è trasformato in un tipo di racconto” scrive Carol J. Clover in Men, Women, and Chain Saws, saggio in cui esplora il rapporto tra genere (nel senso di gender) e cinema di genere (nel senso di genre, in particolare horror). Tuttavia, come afferma Jacinda Read in The New Avengers: Feminism, Feminity and the Rape-Revenge Cycle

il rape-revenge può essere meglio compreso non come genere, ma come struttura narrativa che si sviluppa non solo all’interno di una vasta gamma di generi, ma in tutta una serie di contesti storici e discorsivi.

Uno degli esempi più noti rimane L’ultima casa e sinistra (The Last House on the Left, 1972), lungometraggio d’esordio di Wes Craven. La pellicola si ispira a La fontana della vergine (Jungfrukällan, 1960) di Ingmar Bergman, tratto dal romanzo di Ulla Isaksson e, a sua volta, basato su una ballata popolare medievale. Craven prende il soggetto di Ulla Isaksson e prova a rileggerlo in chiave d’exploitation. Le due storie raccontano, con le dovute differenze di tono e qualità, lo stupro e l'assassinio di una giovane donna (nel film di Craven due) per mano di una banda di criminali che, in seguito, subiranno la vendetta dei genitori della vittima.

[Alt Text: frame da Jungfrukällan. La giovane Karin è in procinto di andare in chiesa a cavallo, e sta per addentrarsi nel bosco. Nell’immagine in bianco e nero è inquadrata a mezzo busto e sullo sfondo si vedono gli alberi. Fonte.]

E se il bellissimo film di Bergman si concentra sul “viaggio di redenzione spirituale” del padre interpretato da Max von Sydow, “anche se l'impatto di quel viaggio deriva originariamente dallo stupro e dell'uccisione di sua figlia”, il film di Craven riflette sulla società americana dell’inizio degli anni ‘70.

“La vendetta”, ipotizza Clover, “potrebbe benissimo essere la molla principale della cultura popolare americana”. Dunque, prosegue Alexandra Heller-Nicholas,

con il sogno hippie davvero finito, il film è ambientato in un mondo nichilista dove c'è poco spazio per l'idealismo romantico.

In nessuna delle due storie, caratterizzate da sottotesto etico-morale, le donne sono protagoniste e agenti. In entrambi i casi, con risultati diversi, la violenza sui loro corpi diventa uno strumento narrativo per parlare d’altro. I personaggi femminili acquistano i connotati della cosiddetta donna nel frigorifero, un espediente narrativo codificato a partire da alcune storie a fumetti, che spinge i protagonisti (in particolare maschili) all’azione.

Con Non violentate Jennifer (I Spit on Your Grave, 1978) di Meir Zarchi si assiste a un cambiamento in rapporto alla definizione dei personaggi femminili. Nella versione integrale del film scritto e diretto da Zarchi, infatti, lo stupro di gruppo di Jennifer è mostrato in maniera brutale ed efferata per circa 25 minuti. In seguito alla violenza, Jennifer metterà in atto la sua vendetta contro i quattro stupratori attraverso una serie di omicidi sanguinosi, tra cui la celeberrima scena dell’evirazione nella vasca da bagno.

Non violentate Jennifer dà così l’opportunità di riflettere sulla rappresentazione al cinema dell’abuso sessuale. A questo proposito, alcune studiose di cinema sono entrate in contrasto con quanto teorizzato da Laura Mulvey, in particolare con l’assioma che vede il cinema tradizionale realizzato essenzialmente per soddisfare le fantasie e i piaceri di uno sguardo maschile, escludendo del tutto quello femminile (posizione che non tiene conto del ruolo delle spettatrici e che la stessa studiosa si è trovata a riconsiderare parzialmente nei suoi Afterthoughts).

Clover, ad esempio, in Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film, sostiene che

il centro di gravità in questi film risiede più nella reazione (la vendetta) che nell'atto (lo stupro), ma nella misura in cui la fantasia di vendetta trae la sua forza dal grado di partecipazione immaginaria all'atto stesso, nel ruolo di vittima.

Spiega ancora Clover:

Per quanto desessualizzato, minimizzato e distante, il crimine è uno stupro, e la domanda è perché. In altre parole, quale potrebbe essere la posta in gioco dello spettatore maschio nell'immaginare se stesso reagire alla più femminile delle esperienze? La risposta, forse, sta nella domanda: è proprio perché lo stupro è la quintessenza delle esperienze femminili – il caso limite di impotenza e degrado – che è una motivazione così potente, un biglietto così pulito, per la vendetta.

Il dibattito, soprattutto nell'ambito della critica femminista, dagli anni ‘70 a oggi, è acceso e complesso. Quello che mi preme sottolineare in questa occasione è la difficoltà di valutare la rappresentazione di una violenza sessuale in opere che, naturalmente, sono figlie del loro tempo. Bisognerebbe, a mio avviso, riflettere non solo sugli intenti, ma anche sulle modalità in cui lo stupro viene usato come snodo narrativo cruciale in prodotti d’exploitation che, di fatto, sfruttano il corpo femminile, esponendolo e mortificandolo. È qualcosa che avviene nella maggior parte dei film del periodo, compreso il film di Zarchi, scritto e diretto da un maschio per un pubblico maschile. Perché, a conti fatti, tutti i topoi negativi del filone hanno origine da qui.

Non violentate Jennifer è, dunque, un film difficile da guardare proprio per questa sua natura contraddittoria. Guardare è la parola chiave in questo discorso sul rape-revenge. Come è possibile utilizzare questa struttura narrativa per raccontare davvero l’esperienza attraverso uno sguardo femminile?

[Alt Text: frame da Ms. 45. Thana si trova in camera sua ed è truccata e parzialmente vestita da suora. Il braccio destro è nudo e disteso e la mano impugna una pistola. Dalle inquadrature precedenti sappiamo che Thana sta puntando la pistola verso la propria immagine riflessa allo specchio come in una famosa scena da Taxi Driver (1976), film in cui il protagonista Travis Bickle assume un simile ruolo di vendicatore. Fonte.]

Benché sia associato al cinema d’exploitation, L’angelo della vendetta (Ms. 45, 1981), diretto da Abel Ferrara, ci va vicino, tanto da essere considerato da alcun* uno dei film femministi più rilevanti degli anni ‘80.

La protagonista, Thana, è una giovane donna muta che lavora in una sartoria di una New York degradata e violenta. La vediamo subire abusi di ogni tipo, dalle molestie sul posto di lavoro, al catcalling per strada. Una sera, tornando dalla sartoria, viene trascinata in un vicolo e violentata da un uomo che indossa una maschera. Tornata nel suo appartamento, è di nuovo aggredita da un ladro armato di una pistola Magnum 45. Thana riesce a ucciderlo colpendolo alla testa con un ferro da stiro (simbolo dell’oppressione femminile?), ma non denuncia l’accaduto. Visibilmente in uno stato di shock, decide di smembrare il proprio aggressore e liberarsi dei pezzi del corpo in momenti separati. Il giorno dopo, impegnata in questa operazione e spaventata da un terzo uomo che la insegue in un vicolo, lo uccide con la Magnum 45 (simbolo del potere maschile?). Sarà il primo di una serie di omicidi volti a punire tutti coloro che considera una minaccia per lei e le altre donne.

Barbara Creed, nel celebre saggio The Monstrous-Feminine, afferma che

il film evita accuratamente il sensazionalismo; le aggressioni verso Thana non vengono filmate per incoraggiare il pubblico a identificarsi con lo stupratore; né i suoi atti di vendetta sono messi in scena per compiacere il pubblico al piacere con scene sanguinose e violente.

E, in effetti, Ferrara mostra qui la sua consapevolezza autoriale, realizzando un film denso di simbolismi, molti dei quali nascosti sotto una confezione che riprende tutti i classici stilemi del filone. L’arco narrativo del personaggio di Thana, nome che allude al Thanatos di tradizione greca, personificazione della Morte, incarna due aspetti che appaiono quasi opposti, ma naturalmente, non lo sono. Infatti, la caratterizzazione di Thana esibisce tratti riconducibili a due diverse costruzioni patriarcali della femminilità: la vittima oppressa e la femme fatale che si riappropria della sua sensualità.

A questo proposito, Alexandra Heller-Nicholas fa notare che

Per Thana, vittima oppressa e spaventata, il silenzio rappresenta l'impossibilità letterale di parlare per se stessa. Come femme fatale, tuttavia, Thana prende il controllo e il suo silenzio diventa un'arma, invece di una debolezza, cosa che enigmaticamente sottolinea la forza della sua presenza fisica.

La furia omicida di Thana troverà il culmine durante una festa in maschera: la sequenza in cui la donna, vestita da suora, impugna la Magnum 45 e spara a qualunque uomo incontri il suo sguardo, ha fatto la storia del cinema di genere. Ma al di là dell’estetica da nunsploitation, il finale di L’angelo della vendetta, non privo di ambiguità, aggiunge complessità alla tragica parabola di Thana. Accoltellata alla schiena da una collega, per la prima e l’ultima volta usa la propria voce per pronunciare la parola “sorella”. Si tratta di un riferimento a quello che considera un tradimento o, come invece credo, una rivendicazione di quella sorellanza che ha così disperatamente cercato di difendere? In ogni caso, Ferrara non tradisce mai il punto di vista della sua protagonista.

Bella, la protagonista di Dirty Weekend (1993) di Michael Winner, presenta alcuni tratti in comune con Thana. Ambientato in Inghilterra, il film racconta la storia di una donna umiliata dal proprio compagno che si ritrova vittima delle molestie del vicino Tim, un voyeur che la spia dalla finestra e la tormenta con telefonate oscene e minacce di morte. Non trovando aiuto dalla polizia, ma anzi ricevendo altre molestie dall’agente che si era offerto di aiutarla, una notte la donna decide – come ci dice chiaramente la sua voce fuori campo, che commenta l’intero film – di "averne abbastanza": irrompe nell'appartamento di Tim e lo uccide nel sonno con un martello. Nelle sere a seguire, si vestirà e truccherà per uscire, al fine di attirare altri uomini abusivi e violenti.

[Alt Text: frame da Dirty Weekend. Nella metà di destra dell’inquadratura si vede Bella in mezzo busto che entra in una stanza impugnando un martello, nella metà di sinistra l’ombra che donna e oggetto proiettano su una parete bianca. Fonte.]

Dirty Weekend – tratto dal controverso romanzo omonimo di Helen Zahavi, molto discusso anche in ambito femminista e considerato una sorta di American Psycho (1991) di Bret Easton Ellis – fu accolto da feroci critiche, soprattutto perché diretto da un regista, lo stesso di Death Wish, legato all'esperienza d'exploitation ed estraneo a qualsiasi istanza femminista. Lontanissimo dall’essere un esempio virtuoso e pericolosamente sbilanciato verso un giustizialismo reazionario comune anche ad altre opere di genere negli anni ‘80 e ‘90, è indubbio che Dirty Weekend presenti elementi eticamente problematici o semplicemente inaccettabili, soprattutto per la sensibilità contemporanea. Tra questi, la sequenza in cui Bella arriva alla consapevolezza di sé guidata dal chiaroveggente iraniano Nimrod (rappresentato in maniera stereotipata e offensiva da un attore scozzese). Ciononostante, il film racchiude alcuni elementi di grande interesse.

In particolare, il personaggio di Bella colpisce per l’originalità con cui è capace di sovvertire sia il modello che il punto di vista. Naturalmente, sebbene l’aggressione sessuale non faccia parte dell’intreccio, Dirty Weekend viene considerato un rape-revenge perché aderisce alla struttura. Nel corso della narrazione vediamo, dunque, Bella trasformarsi in una donna consapevole del proprio potere e della propria sessualità, che adopera come strumento principale di vendetta. E la stessa Bella a compiacersi nel proprio ruolo di vendicatrice e, nonostante presenti tutti i tratti dell’antagonista del thriller-horror, anche in questo caso il pubblico è portato a considerarla l'eroina della storia. Questo anche grazie all'ironia nerissima della strepitosa interpretazione di Lia Williams. Si tratta di un personaggio dai connotati etici discutibili – per usare un eufemismo? Certo. Allo stesso tempo, dal punto di vista della rappresentazione femminile, rimane estremamente interessante

Narrando la propria storia in terza persona, Bella esiste al di fuori di se stessa e il film suggerisce che anche lei si guarda mentre attraversa gli snodi del rape-revenge [...] La sapienza sarcastica della sua voce fuori campo implica che sia pienamente consapevole delle tradizione a cui partecipa. Non si sa se il pubblico lo trovi divertente come lo trova Bella, ma non c'è dubbio che per lei sia fonte di grande umorismo.

Cambiare sguardo

Negli ultimi anni il filone sembra aver subito nuova spinta in ottica femminista. Ci si chiede oggi più che mai se un rape-revenge possa essere un film genuinamente femminista, sottrarsi del tutto allo sguardo maschile e ai topoi narrativi dell’exploitation.

“Ci sono pochi sottogeneri più problematici e paradossali del rape-revenge thriller” scrive Anne Billson sul Guardianin occasione dell’uscita di Revenge, film di Coralie Fargeat del 2017.

Continua Billson:

Il film di stupro e vendetta è un gioco di due metà diseguali. Il brivido dell'empowerment indiretto è riversato nell'ultima parte del film, mentre la precedente istigazione alla violenza sessuale è spesso esplicitata con dettagli strazianti, è insopportabilmente estenuante da guardare o, peggio, filmata in modo licenzioso.

Io sono convinta che il filone abbia molto da dire in quest’ottica, ma sono stata delusa in diverse occasioni.

[Alt Text: frame da American Mary. In primo piano c’è una donna con una parrucca di capelli neri e il volto simile a quello di una bambola. L’impressione di lineamenti modificati grazie alla chirurgia plastica è il risultato di un lungo ed elaborato trucco facciale. Fonte.]

Penso a opere comeAmerican Mary (2012)di Jen e Sylvia Soska, che unisce il tema della vendetta per lo stupro a quello della modificazione dei corpi attraverso la chirurgia. La narrazione è costruita intorno alla storia di una brillante specializzanda in medicina, Mary, che si avvicina al mondo della chirurgia underground per guadagnare abbastanza da poter concludere gli studi. Dopo essere stata drogata e aggredita sessualmente da un suo insegnante, Mary si vede costretta a rinunciare agli studi (tema che ritroviamo anche in Promising Young Woman). American Mary è un film ibrido, che si muove su due diversi binari, quelli del rape-revenge e del body horror, cercando di trovare una via comune.

Scrive Arielle Corriveau in Spectacle of Modified Bodies: The Contemporary Grand-Guignolesque as a Feminist Challenge to Somatophobia in American Mary, pubblicato nel secondo numero della rivista Mostrum:

American Mary offre un impegno critico nei confronti della cultura della modificazione corporea e delle paure patriarcali normative legate al corpo come luogo di trasformazione e (soprattutto nel corpo femminile) adattabilità. Nella sua difesa dei corpi in mostra, American Mary è un horror grandguignolesco che avanza una visione femminista del voyeurismo erotico in cui una donna può abitare e avere il controllo della sua sessualità senza essere ridotta a quello.

Nonostante contenga moltissimi elementi di interesse e metta la protagonista nelle condizioni di riappropriarsi del proprio potere sessuale, il film delle sorelle Soska si perde nelle diverse sottotrame appena abbozzate, deviando dal tema principale per puro, appunto, spirito grandguignolesco e trasformando lo stupro di Mary in un mero espediente narrativo.

Inoltre, sembra conservare alcuni elementi dell’immaginario maschile proprio nel modo contraddittorio in cui mette in scena questo erotismo voyeuristico, in particolare nella rappresentazione del rapporto con Billy, proprietario dello strip club e prima persona ad assumere Mary per un’operazione clandestina. La donna è presentata più volte come oggetto del desiderio sessuale di Bill e non concordo con Corriveau quando afferma che ci sia una profonda differenza “tra il modo in cui i personaggi vedono Mary e la sua vera identità altamente sensuale”.

Nel già citato Revenge (2017) diCoralie Fargeat, la protagonista Jen, giovane amante di un milionario francese, viene stuprata da un amico di quest’ultimo, ridotta in fin di vita e gettata in un burrone. La donna sopravvive alla caduta in maniera quasi miracolosa e si vendica di ognuno dei suoi aggressori in un bagno di sangue. Si tratta di un film apprezzatissimo dalla critica femminista e considerato di svolta. Per esempio, Anne Billson afferma:

Revenge ricicla la struttura del rape-revenge stabilita da registi uomini, ma allo stesso tempo lo sovverte [...]. Vediamo Jennifer attraverso gli occhi degli spettatori maschi maliziosi fino a quando, all'improvviso, ci troviamo a condividere il suo punto di vista, mentre lei cerca educatamente di respingere le loro attenzioni indesiderate.

Nel fare tutto questo, Fargeat sceglie consapevolmente di rievocare, nel nome della sua protagonista, quello della Jennifer di I Spit on Your Grave, nel tentativo di rovesciarne il modello. Eppure, nonostante si proponga di raccontare una storia catartica di empowerment, senza possibilità di fraintendimento, Revenge risulta contraddittorio proprio perché lavora su due piani differenti: quello del realismo nella prima parte e del fantastico nella seconda.

Jen, inizialmente personaggio stereotipato e privo di caratterizzazione, dopo lo stupro e attraverso un’esperienza simile alla morte, si trasforma all’improvviso in una guerriera dai tratti sovrumani. La struttura classica del rape-revenge d’intrattenimento non consente spazio per l’elaborazione del trauma e la sua violenza sessuale finisce per non costituire altro che un vero e proprio rito di passaggio, momento necessario alla crescita e alla scoperta della propria forza. In particolare, questo espediente rievoca il rito di “morte e rinascita”, diffusissimo in diverse tradizioni iniziatiche e nelle esperienze sciamaniche.

[Alt Text: frame da Revenge. La protagonista, inquadrata di fronte, si trova nel deserto, è sporca, sudata e ha il braccio destro e la testa insanguinati. Nonostante questo punta un fucile di precisione. Il fuoco non è sul fucile bensì sull’espressione determinata di Jen. Fonte.]

M.F.A. (2017), film diretto da Natalia Leite, in un certo senso fa lo stesso errore nel raccontare la storia della studentessa d’arte Noelle, che dopo essere stata violentata da un compagno di corso diventa una sorta di vigilante, determinata a vendicare le ragazze del college i cui stupratori non sono stati perseguiti dalla legge. Rispetto al cambiamento di Jen in Revenge, quello di Noelle, che da pittrice mediocre diventa artista brillante (effetto diretto del trauma) è un po' meno esasperato, ma non meno inaccettabile. Questo tipo di arco narrativo porta irrimediabilmente su di sé le tracce di quel famoso sguardo maschile che caratterizza da sempre un filone molto difficile da decostruire.

Nonostante questo, il film di Leite presenta tanti elementi interessanti e una chiarezza di intenti invidiabile. Come Promising Young Woman, si concentra sulla rappresentazione della cultura dello stupro nei campus americani e propone un personaggio femminile che si fa carico della vendetta altrui.

Anche Natalia Leite è una sopravvissuta, come racconta su Medium in un articolo dal titolo Why Women Need To Tell Rape Stories. Ricevere il copione di M.F.A, scritto da Leah McKendrick (che nel film interpreta Skye, una delle persone che Noelle sceglie di vendicare) le ha fatto capire che non aveva mai affrontato del tutto il trauma.

Leite scrive:

Un film di vendetta per stupro può essere un veicolo importante per capire meglio quanto possono essere gravi e traumatici questi crimini. Dopo la premiere di M.F.A. al SXSW (South by Southwest, festival musicale e cinematografico di Austin, ndr), ho visto donne lasciare il teatro in lacrime. Alcune di loro, in seguito, sono venute da me, desiderose di condividere le loro storie di aggressioni sessuali. Fare questo film mi ha aiutato a reclamare la mia voce, la mia storia, il mio corpo e, si spera, ha aiutato altre donne a fare lo stesso [...]. Attraverso un personaggio principale che riconosciamo, otteniamo una liberazione e una vendetta attraverso la sicurezza della finzione. Possiamo eliminare l'oscurità che ci portiamo dentro e, si spera, anche guarire.

La regista, in un altro articolo, parla dell’esperienza di dirigere una scena di stupro, anche dal punto di visto tecnico. Laddove "storicamente, questo tipo di scene sono girate con molte inquadrature dell’intero corpo, incentrate sulla dominazione maschile e sulla violenza, focalizzate su una fantasia maschile di sottomissione e degrado femminile", lo stupro di Noelle è messo in scena in modo crudo e realistico, riuscendo a non mostrare mai il corpo dell’attrice Francesca Eastwood in modo sessualizzato.

Leite racconta:

Ho deciso invece di rendere la scena dello stupro realistica da un punto di vista emotivo, di parlare a un diverso tipo di pubblico, che includesse le donne, che sono stufe di questa merda. Questo significava creare un'atmosfera che consentisse una quantità spaventosa di autenticità.

Promising Young Woman non è questo tipo di rape-revenge. Il confronto con Revenge e M.R.A. sembra quasi obbligato perché ne condivide non solo il punto di vista femminile, ma anche l’estetica. Colorata, squillante, pop, la stessa di prodotti più mainstream indirizzati, a livello commerciale, al giovane pubblico femminile (come Birds of Prey di Cathy Yan). Pop, d’altronde, è anche la colonna sonora non originale, che adopera diversi brani di artiste molto conosciute dei primi anni 2000, come Stars Are Blind di Paris Hilton e Toxic di Britney Spears (quest’ultima nella stridente versione strumentale di Anthony Willis, compositore delle musiche originali). Fennell, tuttavia, sa come utilizzare tutti questi elementi comunemente associati al femminile stravolgendo, di volta in volta, significati simbolici e narrativi, in un film che spesso assomiglia a un ossimoro cinematografico. Tanto esuberante, variopinto, euforico, quando cupo, pessimista e lucidissimo nella sua assenza di speranza.

[Alt Text: frame da Promising Young Woman. In un momento di leggerezza e complicità, Cassie e Ryan cantano e ballano la canzone Stars are blind di Paris Hilton tra le corsie di un piccolo supermercato, mentre comprano snack. Fonte.]

In qualche modo, il film di Emerald Fennell ha moltissimo in comune con Holiday (2018) della regista svedese Isabella Eklöf, nonostante le due storie siano agli antipodi per le modalità con in cui rappresentano la brutalità della cultura dello stupro.

In Promising Young Woman, infatti, Fennell rifugge la violenza esplicita che caratterizza generalmente i rape-revenge, tranne in un solo, scioccante momento. Lo stupro di Nina, infatti, non viene mai mostrato, ma è rievocato nell’atto di violenza e sopraffazione rivolto verso Cassie a cui assistiamo nel finale, non di natura sessuale ma rappresentato come se fosse tale. Holiday, al contrario, viene costruito intorno all’esposizione dell’atto in tutta la sua efferatezza, mostrando in maniera estremamente realistica lo stupro della protagonista Sascha da parte del proprio compagno, il narcotrafficante danese Michael. La violenza avviene all’interno delle mura domestiche, attraverso un’inquadratura fissa a campo medio che, se da una parte non omette nulla, dall’altra non indugia sul corpo della donna allo scopo di sfruttarlo e farne un oggetto sessuale.

Questa rappresentazione della violenza è funzionale al discorso portato avanti da Eklöf e permette quella profonda partecipazione al dramma già sostenuta da Clover in Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film. Anche se, formalmente, Holiday non può essere etichettato né come rape-revenge né come film di genere, presenta alcuni tratti sostanziali del filone sia nella scrittura che nella struttura.

In un’intervista Eklöf dichiara:

Penso che spazzare le cose sotto il tappeto sia distruttivo emotivamente e, alla fine, fisicamente. Dobbiamo spalancare gli occhi su quello che sta succedendo a un sacco di persone e non liquidare la questione come un problema esclusivamente femminile o come un argomento di troppo spaventoso, volgare o poco allettante per essere affrontato.

Holiday non è un film facile da guardare: in alcuni momenti costringe a distogliere lo sguardo o a provare disagio, a causa del crudo realismo con cui racconta la violenza quotidiana, sia fisica che psicologica, subita da Sascha. La giovane è una fidanzata trofeo da sfoggiare, a cui regalare gioielli costosi, ed è trattata alla stregua di un oggetto utile a soddisfare ogni desiderio e sfogare ogni frustrazione di Michael.

Holiday colpisce per la brutale lucidità con cui Isabella Eklöf ci racconta il mondo della protagonista, dominato da una violenza maschile che per la donna è consuetudine, vita quotidiana, stato delle cose. In questa apparente “passività” di Sascha, c'è qualcosa che mi ha ricordato Wanda (1970), diretto, scritto e interpretato da Barbara Loden. Wanda Goronski – donna della classe operaia marginalizzata e apparentemente incapace di reagire, completamente in balia dell’autoritario e violento Mr. Dennis, con cui tenterà di rapinare una banca – appare quasi in antitesi con il personaggio di Sascha, che vive nel lusso. Entrambe le donne, tuttavia, condividono lo stesso dolore, l’umiliazione quotidiana, l’alienazione. E come nel caso del film di Loden, anche in Holiday non emerge mai un giudizio negativo sulle scelte della protagonista: la critica di Eklöf è culturale, la riflessione riguarda lo squilibrio di potere tra i generi.

Come scrive Alexandra Heller-Nicholas, nella sua recensione di Holiday su Alliance of Women Film Journalists:

Questa è una storia difficile ma estremamente importante in un contesto #MeToo, nel quale l'aggressività e gli abusi che le donne imparano a tollerare, convincendosi che sono “normali” sono qui rivelati nella tragica storia di sottomissione di una giovane donna a un sistema in cui non può vincere.

Promising Young Woman porta avanti le stesse istanze di Holiday, con toni provocatori simili e una resa estetica patinata e squillante che stride con il marcio della cultura dominante in cui le donne sono considerati oggetti sessuali. In entrambe le opere, con modalità diverse, lo scopo è permettere al pubblico di guardare il mondo con gli occhi delle protagoniste.

Cambiare mentalità

“I rape-revenge” scrive Heller-Nicholas, “sono fluidi ed elastici. Nonostante la loro comune associazione con il film horror negli Stati Uniti in particolare negli anni '70, travalicano i generi, il tempo e i confini nazionali”. Pertanto,

È questo il caso di Promising Young Woman, film del tutto inatteso, che costruisce la tensione attraverso costanti ribaltamenti narrativi e opta per il pastiche di generi. Mescola, infatti, commedia nera a elementi thriller-horror, attingendo a piene mani dalla commedia romantica indie nel raccontare la storia d’amore tra Cassie e il suo vecchio compagno di facoltà Ryan (Bo Burnham). E di volta in volta riesce a ribaltare ciascuno dei cliché che caratterizzano tutti questi generi in modo sconcertante.

Fennell cerca continuamente di depistarci attraverso sapienti ellissi che ci inducono a pensare di essere di fronte a un thriller che aderisce al modello, per poi sorprenderci con un disvelamento. Pensiamo alle modalità della vendetta di Cassie: inizialmente ricordano, per messa in scena, quelle di Thana in L’angelo della vendetta o di Bella in Dirty Weekend, ma non potrebbero essere più distanti. Sebbene in una situazione portata all’estremo, Cassie agisce mantenendosi all’interno dei propri confini etici. La sua missione, infatti, non si costruisce su una violenza di contrappasso, ma sulla volontà di umiliare e far provare vergogna ai propri “bersagli”. Sull’esposizione e ammissione della colpa.

Promising Young Woman, da questo punto di vista, è un film che disorienta e mette a disagio. Se questo è vero per le spettatrici, che si ritrovano a mettere in discussione se stesse in una prospettiva di solidarietà all’interno della sorellanza, lo è a maggior ragione per gli spettatori, messi di fronte a un’opera che gli sbatte in faccia tutto quello che non va in una cultura fatta da loro, per loro, in cui anche non fare niente rende colpevoli.

Emerald Fennell mette insieme un campionario di personaggi maschili deprecabili, facendoli interpretate da attori per lo più comici e conosciuti per i ruoli positivi (Bo Burnham, Chris Lowell, Christopher Mintz-Plasse, Max Greenfield), creando anche in questo caso uno scollamento tra due piani del racconto, commedia e dramma, realtà maschile e femminile. A incarnare il punto di vista femminile, l’unico che conta nella storia che vuole raccontarci Fennell, c’è la Cassie di Carey Mulligan, in un’interpretazione di potenza rara che si mangia ognuno dei comprimari maschili.

Da quello che scrivo, credo che ormai si sia capito. Ritengo che Promising Young Woman sia un rape-revenge femminista, nonostante quel finale scioccante che, di fatto, priva Cassie della possibilità di autodeterminarsi. Si tratta di una soluzione d’intreccio di grande impatto, ma che, almeno in apparenza, sembra vanificare la carica di emancipazione dell’intero film. Il controllo che la donna dimostra nel pianificare la vendetta appare quasi una mistificazione perché a conti fatti le toglie tutto: voce e identità.

Posso dunque capire e condividere le critiche che sono state mosse al film. Come racconta anche Mary Beth McAndrews in un pezzo spiccatamente personale dal titolo On the Disempowerment of Promising Young Woman, il film finisce per privare della loro voce le vittime di violenza. Nina è riflessa nelle azioni di Cassie, ma non ha voce in capitolo sulla sua vendetta. La vendetta è quella di Cassie, che ha perso Nina e vive una sorta di sindrome post-traumatica per non essere riuscita a proteggerla.

Lo spiega bene McAndrews:

Ogni mossa che Cassie fa è in memoria di Nina. Ogni punizione viene emessa a causa di Nina. Tutto riguarda Nina. Ma la voce di Nina non si sente mai. È un fantasma, che fluttua silenziosamente ai margini, di cui si parla, non a cui si parla. Sì, questo è un film sull’elaborazione del lutto di Cassie, ma a discapito di una sopravvissuta ad un'aggressione sessuale che viene spogliata della propria personalità.

Cassie, a sua volta, ha smesso di essere Cassie. Si è privata dell’identità, delle ambizioni, del futuro, per assumere su di sé il dramma di Nina.