La ghinea di aprile

Benvenutə a Ghinea, la newsletter che nega l’esistenza della cancel culture. Questo mese tornano due vecchie conoscenze: Giorgia Maurovich ci parla della filosofa ungherese Ágnes Heller, mentre Eleonora Casale ci offre una lettura femminista del film Il silenzio degli innocenti. Se anche tu hai voglia di partecipare a Ghinea, non essere timidə: perché non ci scrivi la tua idea e ne parliamo insieme? Buona lettura!

Ágnes Heller, anatomia del marxismo possibile tra orbanismo e il futuro dell’Europa

di Giorgia Maurovich

[Alt Text: ritratto fotografico di Ágnes Heller. Fonte.]

Nella filosofia del secondo Novecento e di inizio millennio, la figura di Ágnes Heller è centrale per il pensiero marxista e per l’eredità del socialismo europeo. Sopravvissuta all’Olocausto, a cui dedicherà Il male radicale (pubblicato qui in Italia da Castelvecchi Editore), Heller raccolse l’eredità di György Lukács e contribuì alla formazione della Scuola di Budapest, che negli anni Sessanta divenne il baluardo della resistenza intellettuale ungherese contro il governo repressivo e filosovietico di Kádár.

Una critica di stampo marxista a un governo filosovietico può sembrare di primo acchito una contraddizione in termini, ma va esaminata attraverso il prisma del Novecento ungherese. In seguito all’occupazione sovietica e alla ridefinizione dei confini dopo la Seconda guerra mondiale, venne istituita la Repubblica Popolare d’Ungheria, la cui costituzione, ratificata nel 1949, era modellata su quella sovietica. Il governo autoritario di stampo stalinista, presieduto da Mátyás Rákosi, venne scosso dalla rivoluzione del 1956, data in cui studenti, cittadini e soldati scesero in strada per chiedere la fine dell’occupazione sovietica. L’evento ebbe una profonda influenza su Heller, che vide coi propri occhi lo scarto tra l’interpretazione sovietica del marxismo e la sua iterazione controrivoluzionaria del ‘56, caratterizzata dalla richiesta di autodeterminazione collettiva, liberazione individuale e autonomia del popolo.

Le istanze della rivoluzione del ’56 portarono Heller, Lukács e altri filosofi marxisti come István Mészáros e Mihály Vajda a istituire la già citata Scuola di Budapest, improntata a un rinnovamento della critica marxista che prescindesse dal socialismo di stampo sovietico, ma che soprattutto tenesse conto delle peculiarità e delle necessità storiche e politiche della propria nazione. Il centro della riflessione di Heller fu per l’appunto l’influenza dell’URSS sulla politica ungherese; tuttavia, queste divergenze ideologiche la condussero all’espulsione dall’Università e dal Partito Socialista Operaio Ungherese, il cui segretario era il già citato János Kádár.

Se però gli ideali di un socialismo riformista sembravano concretamente realizzabili, l’invasione sovietica della Cecoslovacchia in risposta alle liberalizzazioni attuate con la Primavera di Praga distrusse la fiducia di Heller nelle possibilità di un blocco Est privo di corruzione e servilismo. La morte di Lukács, avvenuta tre anni dopo, nel ’71, diede il via alla persecuzione politica dei filosofi legati alla Scuola: impossibilitati a riavere il loro lavoro (nelle parole di Heller: “non era permesso che accettassimo dei lavori considerati inferiori, ma al tempo stesso non eravamo qualificati come ricercatori per la nostra ostilità al Partito [...] venivamo costantemente seguiti dalla polizia, ci pedinavano, inviavano informatori o spie nei nostri appartamenti, e mio marito, Feri, passò due giorni in prigione. A volte la mattina perquisivano il nostro appartamento. Era una vita molto spiacevole”), molti di loro emigrarono prima in Australia e poi negli Stati Uniti. Dopo una lunga carriera nelle università americane, Heller è tornata a vivere e insegnare a Budapest, dove si è ritrovata tuttavia a essere testimone del ritorno dei nazionalismi e dell’ascesa di Viktor Orbán, che racconta nel breve Orbanismo (Castelvecchi).

La chiave di volta per la storia di tutta l’Europa soggetta all’influenza sovietica fu il 1989, e l’Ungheria non fece eccezione. Citando Arendt, Heller nota che “liberazione non significa ancora libertà”, e che la transizione alla democrazia fu per tutti i Paesi un banco di prova della propria stabilità. Da un lato, nazioni come la Polonia, la Romania o l’ex Cecoslovacchia ebbero la possibilità di autodeterminarsi con processi rivoluzionari (Romania), diplomatici (Polonia) o misti (Cecoslovacchia). In Ungheria non avvenne nulla di tutto questo, e il prezzo da pagare per questa libertà “giunta dall’alto”, per cui nessuno lottò davvero, si è rivelato essere l’inesperienza del popolo nell’esercitare la propria autodeterminazione e nel riflettere sulla propria identità collettiva, dando il via a un passaggio dal sistema multipartitico del post-1989 al monopolio attuale di Fidesz, partito di Orbán.

[Alt Text: copertina di Orbanismo.]

È proprio in Orbanismo che la filosofa restituisce una visione lucida e accessibile delle recenti ondate di populismo che hanno scosso l’Europa centrale. Quella che sembrava essere partita come “un’avversione della periferia nei confronti del centro dell’UE” si è rivelata ben presto il nuovo volto del nazionalismo etnico nella società di massa; Heller chiama questi nuovi governi tirannie postmoderne per il loro carattere apparentemente democratico – dove con democratico si intende maggioritario, dal momento che libertà di stampa, istituzioni e divisione dei poteri, tutti cardini delle società democratiche, nell’Ungheria di oggi, in gergo chiamata Orbanistan, sono ormai illusorie. Orbán, Putin, Kaczyński: la particolarità di queste tirannie postmoderne risiede nel cortocircuito populista della ricerca costante di un nemico esterno, ricerca che, portata al parossismo, rischia di condurre a una violenta balcanizzazione dell’Unione stessa.

“In una società di massa, non ci sono interessi di classe e questo vale anche per i poveri”, dice Heller in un’intervista con Jan Smoleński in appendice a Orbanismo. La preoccupazione di Heller sta proprio nello slittamento del significato di “populismo” dalla sua accezione originaria, legata ai movimenti di creazione di una coscienza di classe nella Russia di epoca zarista, a un impiego di lessico e retorica improntati al nazionalismo etnico e alla guerra ai migranti: a rimarcare la mancanza di una consapevolezza di classe è proprio la questione identitaria. Facendo riferimento al pensiero del politologo Fukuyama, Heller nota come nella storia europea, dall’epoca della Prima guerra mondiale, il concetto di identità si è sempre configurato in termini di sovranità nazionale, e l’Unione non è stata ancora in grado di far fronte all’identificazione dei singoli Stati con il rispettivo nazionalismo etnico. Oltre a ciò, in Ungheria si verifica quella che Heller chiama “rifeudalizzazione”, ossia una ridistribuzione oligarchica dei finanziamenti europei a una cerchia ristretta dei sostenitori di Fidesz. Se in passato, nella società di classe, erano gli interessi economici a essere subordinati alla politica, nella società di massa senza interessi di classe la rifeudalizzazione serve proprio a subordinare la politica agli interessi di Orbán e dei suoi protetti. Heller fa l’esempio di Lőrinc Mészáros, amico d’infanzia di Orbán che in pochi anni ha accumulato oltre un miliardo di dollari, divenendo di fatto l’uomo più ricco d’Ungheria.

Scrive Heller:

Le società di classe non possono essere restaurate, ma il divario (la forbice) tra i più poveri e i più ricchi cresce continuamente all’interno di tutti gli Stati, di tutte le regioni. I tiranni eletti e rieletti a ripetizione dalle maggioranze sono sulla cresta dell’onda, il loro numero cresce, di pari passo con la redistribuzione alla rovescia della ricchezza.

Che fare, quindi? Nell’intervista a Smoleński, la filosofa parla della democrazia liberale come di un sistema imperfetto, attuato realmente in pochissimi Paesi al mondo, ma che è al tempo stesso “la sola cosa che possiamo difendere” per la garanzia di libertà e pluralità che reca in sé. Quanto al continente europeo, invece, Heller ritiene che il problema stia nel non aver mai affrontato il proprio passato.

Per superare il passato bisogna comprenderlo. Continuiamo a parlare dei valori europei come se l’Europa avesse iniziato a esistere ieri. […] Dobbiamo affrontare seriamente il passato europeo se vogliamo proteggere quel dono del cielo che è la democrazia liberale.

Tutte le citazioni provengono da Orbanistan a meno che non sia diversamente indicato.

Giorgia Maurovich studia Lingue e letterature straniere e cura il progetto Est/ranei. Puoi seguirla su Instagram.

#MenAreTrash e le zecche trasmettono la malattia di Lyme, stessa cosa ma non è un caso che solo la prima faccia arrabbiare.

Come vivono le donne lesbiche e bisessuali in Marocco.

In un rapporto appena uscito e destinato a far discutere, Human Rights Watch stabilisce che lo stato di Israele ha istituito un regime di apartheid a sfavore della popolazione palestinese. Questa conclusione è in linea con quanto denunciato da anni dai numerosi movimenti e gruppi solidali con la Palestina, oltre che con il rapporto commissionato dall’ONU e redatto nel 2017 da Richard Falk e Virginia Tilley (il documento è stato tradotto in italiano da Progetto Palestina ed è consultabile qui).

Piccola guida al dispoteramento per uomini pro-femministi.

Il punto di vista di una femminista musulmana sulla proibizione dell’hijab come misura di laica civiltà.

Le morti invisibili delle persone immigrate in Italia:

Nell’ultima settimana: l’ennesima strage in mare di almeno 132 persone dirette in Italia lasciate annegate deliberatamente per mancanza di soccorsi al largo della Libia, la morte del 26enne tunisino Fares Shgater, dopo un inseguimento di polizia durante il coprifuoco a Livorno, le fucilate in strada contro tre braccianti a San Severo in provincia di Foggia, con una persona che ha perso un occhio, l’ennesimo incendio nel ghetto dei braccianti di Borgo Mezzanone, la morte di 4 braccianti a Ragusa in uno dei frequenti incidenti stradali di cui sono vittime i lavoratori delle campagne.

Sono le logiche conseguenze della sistematica violenza di un apparato di leggi e procedure istituzionali razziste, che si cerca di nascondere e mistificare facendole passare per sfortunate tragedie, e cancellando le lotte delle persone immigrate che da tempo si oppongono a tutto questo, rivendicando libertà di movimento, documenti, case, contratti, trasporti e la fine dell’apartheid e del razzismo di stato.

Su Raiplay sono disponibili alcuni documenti sul ruolo (rimosso) delle donne nella Resistenza: filmati d’epoca commentati dalla storica Barbara Berruti, i racconti di alcune partigiane, e uno speciale sulle scrittrici che hanno poi raccontato la lotta contro il nazifascismo. Inoltre, sul canale YouTube della sezione ANPI di San Martino-Travacò è possibile vedere il documentario di Liliana Cavani La donna nella Resistenza.

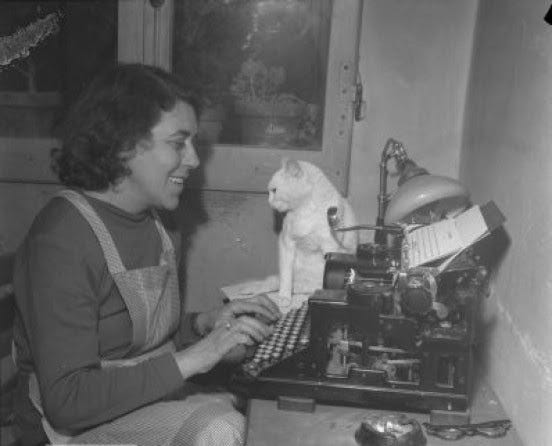

[Alt Text: fotografia in bianco e nero di Renata Viganò, partigiana e scrittrice. Viganò indossa un grembiule da cucina e siede sorridendo di fronte alla macchina da scrivere, con le dita sulla tastiera. Accanto alla macchina da scrivere ci sono una lampada, un gatto bianco, un portacenere e un paio di occhiali. Fonte.]

FATTO DA NOI

Marzia ha recensito L’arte plastica della parola, monografia su Tommaso Ottonieri, discutendone il poetare militante per la rivista Argo.

FATTO DA VOI

È uscito Bravissima, romanzo di Paola Moretti. Paola aveva scritto per noi a febbraio.

Un ricordo di Lidia Curti, “maestra”, scritto da due sue allieve: Alessandra Marino e Nina Ferrante.

Chiara Sélavy ha da poco tradotto, per Zona42, L'involo: una fiaba di Natalia Theodoridou. Qui ne parla con Giuliana Misserville.

Qui si può recuperare il webinar sulla postpornografia tenuto da Slavina, Rachele Borghi, e Valentine aka Fluida Wolf. Qui la nostra recensione di Postporno. Corpi liberi di sperimentare per sovvertire gli immaginari sessuali.

[Alt Text: ritratto fotografico di una sorridente Lidia Curti. Fonte.]

C’è anche un racconto di Diletta Crudeli nell’antologia “botanica” Hortus Mirabilis. Storie di piante immaginarie, edita Moscabianca. Puoi leggere un pezzo di Diletta su letteratura, donne e creature impossibili nella Ghinea dello scorso febbraio.

Questo mese è uscito Avere potere su se stesse: politica e femminilità in Mary Wollstonecraft di Carlotta Cossutta. Qui ne puoi leggere un estratto, mentre qui trovi l'articolo sul valore dell'amicizia in Wollstonecraft che Carlotta ha scritto per Ghinea lo scorso giugno.

Per Wollstonecraft la virtù, motore dell’azione politica, si può imparare solo attraverso un legame forte, guidato dalla passione, rivolto verso individui particolari. Il nostro amore per l’umanità non può che nascere sulla base dell’amore, dell’amicizia, per singoli esseri umani, più preziosi ai nostri occhi di altri. E, inoltre, per Wollstonecraft uno spettatore imparziale, che dichiari di provare benevolenza verso tutti e tutte – e che quindi, potremmo dire, non ne prova per nessuno – non può essere un buon esempio e un buon giudice di azioni politica. Le passioni, infatti, sono la linfa che nutre la ragione e che trasformano la virtù in una abitudine costantemente rinnovata, che ci permette di sentire l’amore per l’umanità a partire dalla nostra esperienza: “liberate il cuore; che si schiuda a sentire tutto ciò che è umano, invece di accettare i limiti delle passioni egoistiche”.

Dare valore all’amicizia tra donne, a una passione per l’uguaglianza che non ci schiacci sulle altre, significa dare spazio alla possibilità di immaginare mondi comuni, politici, in cui l’essere uguali si nutra anche delle differenze. E l’amicizia tra donne, o per meglio dire tra soggetti esclusi da un maschile egemone, seguendo Wollstonecraft significa immaginare uno spazio in cui liberarsi dalle identità sociali che producono e riproducono oppressioni, significa costruirsi in un rapporto in cui non sono le aspettative maschili a guidarci.

UN FILM

“Ma non oggi”: una rilettura femminista de Il silenzio degli innocenti

di Eleonora Casale

Hannibal Lecter: [...] Allora, dimmi. Cosa ha provato a dirti Miggs, il multiplo Miggs, della cella accanto? Ti ha fischiato? Che ti ha detto?

Clarice Starling: Ha detto: "Sento l'odore della tua fica".

Hannibal Lecter: Capisco. Strano, io non l'ho sentito... Tu usi Evìan come crema idratante, e qualche volta porti l'Air du Temps... ma non oggi.

La libera freschezza del garofano, la succosità della pesca, l’immortalità della rosa. Queste sono alcune delle note centrali del profumo L’Air du Temps, di Nina Ricci. Un profumo distillato nel secondo dopoguerra che racconta un’era di speranza, rinascita e libertà. Un profumo vitale, innocente.

È su queste note olfattive spensierate che inizia uno degli incontri più significativi della storia del cinema: quello tra Hannibal Lecter, raffinato omicida seriale, e Clarice Starling, giovane studentessa dell’FBI.

In realtà la scena dalla quale la citazione è tratta ha più livelli di complessità: dopo aver attraversato una terrificante ordalia nel corridoio dell’ospedale psichiatrico dove Lecter è internato – ordalia che assomiglia dolorosamente a una walk of shame – Clarice incontra finalmente il Dottore, ed è attraverso l’olfatto che Lecter asserisce la sua superiorità intellettuale rispetto agli altri internati. Non gli è parso di sentire l’odore della fica della detective ma sicuramente può intendere che crema idratante utilizzi solitamente e quale profumo favorisca. In soldoni, può conoscerla come persona, non come oggetto sessuale.

L’odore, dunque. L’odore del sesso, della libertà e della morte che si avviluppano intorno allo spettatore. Ma il film del 1991 di Jonathan Demme e di Ted Tally ha molto più da offrire che un raffinato utilizzo della sensorialità. Il Silenzio degli Innocenti tratta tematiche care al femminismo in un genere, quello del thriller, dove sino ad allora di femminismo ve n’era stato ben poco.

Prima di tuffarci nelle interpretazioni, la trama: la comparsa di un serial killer (Ted Levine) che scuoia giovani ragazze spinge Jack Crawford (Scott Glenn), dirigente dell'FBI, a cercare l'aiuto del dottor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), ex psichiatra e criminologo. Lecter è detenuto da oltre otto anni nel manicomio criminale di Baltimora gestito dal dottor Chilton (Anthony Heald) con l'accusa di aver ucciso alcuni suoi pazienti e averne divorato i corpi. Poiché il dottor Lecter rifiuta ogni collaborazione, il dirigente dell'FBI decide di assegnare il caso alla promettente recluta Clarice Starling (Jodie Foster), sperando che riesca a persuadere lo psichiatra.

Parte del successo esorbitante del film – anche se forse incompreso nelle sue sottigliezze interpretative – è stato dato dal cast e dalla direzione creativa, che hanno saputo far vivere sullo schermo con estrema versatilità dei personaggi già, per loro natura, liminali e complessi. Pochi mesi dopo l’uscita del film, Jodie Foster ha espresso un commento illuminante sul personaggio di Clarice Starling:

Già dalla prima scena, Il Silenzio degli Innocenti sovverte le aspettative che gli spettatori hanno nei confronti del genere thriller e delle figure femminili al suo interno. Il film si apre con Clarice che attraversa, correndo a perdifiato, il percorso a ostacoli dell’Accademia dell’FBI. Vediamo il sudore irrorarle la fronte e il petto, sentiamo il suo ansimare che quasi diventa e sovrasta il nostro. Clarice si precipita nella foresta, spingendosi sin quasi oltre l’esaurimento fisico.

In qualsiasi altro thriller canonico del decennio precedente, i tropi ci avrebbero fornito un’unica interpretazione: Clarice è la preda, sta sfuggendo dal suo predatore. E non potrà che soccombere.

[Alt text: scena de Il Silenzio degli Innocenti dove Clarice, ripresa di spalle, corre da sola in una foresta.]

Invece Clarice termina con successo il percorso a ostacoli e da lì la vicenda ha inizio, asserendo metaforicamente sin da subito come Clarice non stia “fuggendo da”, ma piuttosto di come stia “correndo verso” i suoi obiettivi, i suoi sogni, la sua realizzazione personale e professionale e verso la vita umana che nel corso del film darà tutta se stessa per salvare.

Il Silenzio degli Innocenti è un film sulla condizione della donna negli ambienti lavorativi dominati da figure maschili. È un film sul male gaze, che quotidianamente ci trapassa, seziona e divora. È un film sulla metamorfosi, sulla rinascita e l’evoluzione, sul riscatto di una donna che non ha bisogno di essere salvata, così coraggiosa da sorpassare persino l’archetipo che naturalmente le sarebbe dovuto essere cucito addosso. Clarice è se stessa, e questo basta.

Sii come il legno del sandalo, che profuma la scure che lo taglia.

Hannibal Lecter: Sei molto ambiziosa, vero? Sai cosa mi sembri con la tua borsetta pulita e le scarpette a buon prezzo? Mi sembri una campagnola. Un’energica campagnola ripulita con poco gusto. Sei stata nutrita bene e questo ha allungato le tue ossa, ma non ti sei spinta più in là di una generazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? E quell’accento che hai tentato così disperatamente di perdere, pura Virginia Occidentale. Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada a petrolio? So come ti hanno scoperto in fretta i ragazzi, tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine, mentre tu avevi un solo sogno: andartene via, cercare qualunque cosa ti desse la possibilità di arrivare all’FBI.

Lecter non è il primo a sottolineare con intento denigratorio la giovane età della detective, la sua provenienza, le sue poche esperienze. Già dai primi minuti del film è possibile intuire che la Starling, assieme a poche altre, è una minoranza all’interno dell’Accademia dell’FBI, popolata principalmente da uomini.

Demme, grazie all’utilizzo sostanziale di scene nelle quali Starling è circondata da colleghi uomini, tenta di descrivere un universo lavorativo completamente dominato dalle figure maschili. Nel 1991, probabilmente, tale rappresentazione deve essere stata una fotografia sin troppo vivida della società.

[Alt text: Clarice Starling, in tuta da ginnastica, è inquadrata all’interno di un ascensore, circondata da uomini che la squadrano con scetticismo.]

Quasi tutti i personaggi maschili del film non mancano di ricordarle, tanto con le parole quanto con i fatti, che non riuscirà mai a ottenere la realizzazione professionale che desidera. A ogni insinuazione, Clarice reagisce con calma posata, con un sorriso di sdegno o con un silenzio tonante. Tale scelta non è da intendersi come una volontà prescrittiva del regista, un ipotetico Manuale di Reazione Cordiale per Signorine. Demme vuole invece proporre al suo spettatore una precisa interpretazione di Clarice, ossia che le sue reazioni non sono frutto di costrutti o norme sociali, ma sono tali perché tale è il suo carattere. Il suo orgoglio e la sua profonda perseveranza non le permettono di agire altrimenti: Clarice piange e soffre, sì, ma sempre sola. Non lascia che suoi detrattori scoprano quanto dolore psicologico le abbiano inferto.

L’uomo più onesto del film è Jack Crawford, superiore di Starling, ma anche lui non manca di esibirsi in evitabili farandole sessiste. Dopo aver esaminato il corpo dell’ultima vittima di Buffalo Bill, Starling lo rimprovera per averla sminuita davanti agli sceriffi locali e averle chiesto di abbandonare la stanza perché, in quanto donna, la vista del cadavere la avrebbe turbata.

“I poliziotti ti guardano per vedere come comportarsi [con me]” spiega a Crawford con la stessa risolutezza che, poche scene prima, aveva riservato a Lecter.

[Alt text: Clarice, in una stanza, circondata da ufficiali di polizia che la osservano.]

Nella scena successiva, Starling si aggira dentro un museo di storia naturale, circondata da enormi scheletri di dinosauri. Sarà solo un volo pindarico, ma con questa scena Demme potrebbe volerci suggerire che, sebbene Crawford appaia progressista rispetto alla maggior parte degli uomini del settore, in confronto a lei non è che un dinosauro.

Hannibal Lecter: Jack Crawford ti sta aiutando a fare carriera, vero? Evidentemente gli piaci, e anche lui piace a te.

Clarice Starling: Non c’ho mai pensato.

Hannibal Lecter: Credi che Jack Crawford ti desideri sessualmente? È vero che è molto più vecchio, ma pensi che se la immagini almeno la scena, i rapporti, fotterti?

Clarice Starling: Non m’interessa, se devo essere sincera questo... è il genere di cose che avrebbe detto Miggs.

Gli esseri umani sono la somma di più attributi: fisici, psicologici, sociologici e via dicendo. Ne Il Silenzio degli Innocenti, tutti i personaggi maschili desiderano carpire qualcosa da quell’insieme di coordinate che compongono la “persona” Clarice, sino a lasciarla svuotata e simbolica.

Il Dottor Chilton chiaramente prova verso di lei un desiderio sessuale, e non manca di farlo notare a più riprese. Buffalo Bill di Clarice vuole la pelle, il suo corpo nel senso più materiale e meno sessuale del termine. Più difficile comprendere invece cosa Jack Crawford voglia da Starling: sebbene nel film traspaia un leggero interesse romantico/sessuale, Crawford desidera utilizzare Starling per il proprio prestigio nella gerarchia dell’FBI. Come un poliziesco Pigmalione, Crawford scommette tutto sulla sua studentessa, mescolando in sé le figure del padre, del tutore e del superiore in grado. Se da una parte potrebbe essere lecito pensare che agisca in maniera disinteressata, un’altra interpretazione potrebbe essere che, attraverso un atto così anticonformista come scegliere una donna per condurre un’indagine tanto cruciale per la reputazione dell’FBI, Crawford cerchi notorietà all’interno della sua cerchia professionale. È indubbio che Crawford si fidi delle capacità di Clarice, ma fino a che punto?

E poi c’è Lecter, il personaggio più criptico dell’intero film. Basta però prestare più attenzione al suo modo di esprimersi per rendersi conto che anche lui, nonostante lo sfoggio di cultura, condivide con gli altri uomini del film un profondo disprezzo per le donne. I suoi ragionamenti spesso non superano quelli di un ragazzo pubescente in preda alle smanie ormonali: già nel primo incontro, Lecter visualizza “tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine”. Al secondo incontro, torchia Clarice sulla sua relazione con Crawford. “Ti vuole sessualmente”, le dice, non risparmiando dovizia di dettagli. Infine, nel terzo incontro, Lecter sbava al pensiero che Clarice sia stata abusata sessualmente dal cugino di sua madre, quando ancora era una ragazzina, "L'allevatore ti ha fatto eseguire la fellatio?", "Ti ha sodomizzato?".

Starling non si lascia turbare. “Non mi interessa, dottore”, gli risponde granitica, arrivando al punto di paragonarlo al “Multiplo Miggs”, il pazzo della cella accanto che, in una delle sue visite al manicomio, le aveva lanciato addosso il proprio sperma.

Più giornaletti pornografici che Le Memorie di Adriano – libro che il dottor. Lecter ama boriosamente citare – sembra suggerirgli Starling.

Ciò che Lecter desidera da e di Clarice, tuttavia, è molto più complesso da definire: il desiderio sessuale è indubbio, ma è sovrastato dalla volontà del dottore di analizzare Clarice come se fosse sua paziente, conoscere e quindi possedere la sua mente e arrivare a capire quale siano le motivazioni che guidino i suoi gesti.

“Coraggiosa Clarice”, mormora Hannibal alla fine del loro ultimo incontro. Questa semplice frase è un tributo alle ricche ambiguità de Il Silenzio degli Innocenti, così ambiguo che ci permette di domandarci se Hannibal veda il coraggio di Clarice con invidia, sapendo che è qualcosa che non sperimenterà mai. In questo senso, è emblematico che l’unico contatto fisico tra Clarice e Lecter – quando Clarice, disobbedendo agli ordini di Crawford, lascia che Lecter le passi un plico di documenti attraverso le sbarre della cella dove è rinchiuso, dandogli la possibilità di toccarla – assomigli tanto alla Creazione di Adamo di Michelangelo. Da questo fotogramma si ha la sensazione che Lecter voglia provare, attraverso il tatto, ad assumere per osmosi le qualità che caratterizzano Clarice.

[Alt text: fotogramma del film Il Silenzio degli Innocenti dove Lecter carezza fugacemente l’indice di Clarice Starling. Sotto, un’inquadratura ravvicinata de La creazione di Adamo di Michelangelo.]

Nessuno dei personaggi maschili, alla prova dei fatti, riesce a ottenere da Starling ciò che desidera. Lei scivola oltre la loro cognizione di senso, sfidando gli archetipi che le vengono imposti.

L’occhio e l’oggetto.

Hannibal Lecter: No, desidera. Questa è la sua natura. E come iniziamo a desiderare, Clarice? Cerchiamo all’infuori di noi cose da desiderare? Sforzati di rispondere, adesso.

Clarice Starling: No...

Hannibal Lecter: No. Iniziamo desiderando ciò che vediamo ogni giorno. Non senti gli occhi che si muovono sul tuo corpo, Clarice? E i tuoi occhi non cercano attorno a te le cose che desideri?

Così Lecter, appassionato della dialettica socratica, descrive Buffalo Bill. Il Silenzio degli Innocenti coltiva una riflessione profonda e puntuale sull’essenza dello sguardo maschile e sulla natura del desiderio. Il film sfida apertamente il male gaze, facendo sì che lo spettatore riesca a immedesimarsi negli sguardi ricevuti da Clarice e ai quali Clarice stessa, belligerante, risponde.

A questo punto è opportuno dedicare una piccola parentesi al concetto di male gaze nel cinema, comparso nella critica cinematografica per la prima volta con il testo Visual Pleasure and Narrative Cinema di Laura Mulvey, negli anni ‘70.

Mulvey sostiene che il cinema si articoli attraverso una complessa architettura di sguardi, suddivisi in: quello della macchina da presa, quello dello spettatore e lo sguardo reciproco tra i personaggi, nella diegesi filmica.

Da qui, Mulvey sottolinea come il cinema classico americano sia uno strumento di perpetuazione delle dinamiche patriarcali insite nella società e di come attui, tramite i personaggi maschili, un processo voyeuristico di oggettivazione dei personaggi femminili. Lo spettatore si identifica nella figura dominante – essere un uomo eterosessuale e, non plus ultra, bianco, non può che essere una sensazione inebriante – e cade vittima della scopofilia, termine freudiano che indica il desiderio di guardare le persone rendendo queste oggetto di curiosità e desiderio.

Guardiamo ciò che desideriamo, desideriamo ciò che guardiamo e le figure femminili sono spesso il centro di questi sguardi, arrivando sino a perdere qualsiasi connotazione umana per divenire simulacri assoluti dello sguardo maschile.

Secondo la Mulvey gli sceneggiatori americani relegherebbero la donna a mero feticcio sessuale (si veda la figura di Marlene Dietrich nei film di Joseph von Sternberg) o si darebbero al puro sadismo, trasformando la figura femminile in una vittima per punizioni o sacrifici (è il caso delle donne nei film di Alfred Hitchcock come Marnie o ne La donna che visse due volte).

Il silenzio degli innocenti, con delicata intelligenza, ribalta questa prospettiva, e ciò avviene grazie alle magistrali inquadrature ravvicinate di Demme: Clarice, lungo tutto il corso del film, non guarda mai nell’obiettivo. Quando invece sono i personaggi maschili a guardarla, essi fissano in camera, sfondando la quarta parete e scrutando lo spettatore. Così facendo, Demme ci permette di immedesimarci violentemente in Clarice, assumendo il suo punto di vista ma mai quello di chi la osserva.

[Alt text: Jack Crawford che guarda Starling, fissando in camera.]

[Alt text: Hannibal Lecter che guarda Starling, fissando in camera.]

Sentiamo il desiderio, lo scherno, la follia e il guizzo omicida. Con un semplice movimento del capo e uno sguardo leggermente di sbieco, Starling spezza la catena della scopofilia, sottraendosi da ogni forma di oggettificazione e permettendo allo spettatore di sperimentare sulla propria pelle la natura degli sguardi che la osservano.

[Alt text: Starling che osserva di rimando Jack Crawford con un sorriso.]

[Alt text: Starling che osserva di rimando Hannibal Lecter, spaventata e forse compassionevole.]

Demme inoltre include un numero notevole di scene dove Starling fa jogging o passeggia, solo per mostrare quante teste si voltino al suo passaggio. Più di ogni altra cosa, Il Silenzio degli Innocenti è un film sugli sguardi che trapassano ogni giorno le donne; non è un caso del resto che ciò che in Buffalo Bill ha scatenato la furia omicida sia stato lo spiare la sua vicina di casa e che nella scena finale, quasi in una metacritica del male gaze, lo stesso Buffalo Bill osservi Starling attraverso dei visori notturni, metafora lampante della scopofilia che investe lo spettatore.

[Alt text: soggettiva di Buffalo Bill che con occhiali per la visione notturna osserva Starling e allunga una mano per toccarle i capelli.]

Demme ha creato uno splendido commentario sulle molestie, psicologiche e sessuali, che le donne subiscono e invita lo spettatore, spingendolo a un ragionamento ulteriore, a rendersi conto del potere che il suo sguardo può racchiudere.

Se la vede come una persona e non solo un oggetto, sarà più difficile farla a pezzi.

Clarice commenta così il discorso che la madre della giovane ragazza rapita fa alle emittenti televisive in diretta nazionale, rivolgendosi a Buffalo Bill.

Il modus operandi del killer è il non plus ultra dell’oggettificazione del corpo femminile: le rapisce, le lascia morire di inedia e le scortica, collezionando la loro pelle per realizzare una “woman suit”, un abito di donna (e non da donna), attraverso il quale spera di riuscire finalmente a comprendere la propria identità.

Clarice Starling sa bene cosa voglia dire essere percepita come un oggetto, conosce intimamente gli estremi della violenza patriarcale e fino a che punto possano arrivare gli uomini per dominare le donne. Ed è disposta a tutto per spezzare il circolo vizioso, anche se questo significa mettere a repentaglio la sua stessa vita.

La crisalide

Una trattazione a parte meriterebbe la raffigurazione pericolosa della ricerca dell’identità di genere che Il Silenzio degli Innocenti fa trasparire. Jame Gumb, alias Buffalo Bill, è un assassino, ma anche una persona probabilmente abbandonata a se stessa che cerca disperatamente la propria identità. Senza volerne giustificare le azioni, è possibile tuttavia muovere una critica alla scelta di fare di questa ricerca di identità la causa scatenante della mania omicida.

Non coglierà di sorpresa sapere quanto questo personaggio sia stato avversato dalla comunità LGBTQ+ all’uscita. Sebbene Demme abbia inizialmente spiegato che Gumb non vuole assolutamente essere una rappresentazione universalistica delle persone che manifestano un’identità di genere non conforme all’assegnazione del sesso alla nascita, ciò che traspare è comunque una rappresentazione estremamente negativa: Gumb è malato, è folle, ed è stato proprio il suo desiderio di cercare di essere qualcosa di diverso a trascinarlo in una spirale discendente di morte e psicosi. Queste rappresentazioni canonizzate contribuiscono enormemente a generare le ondate di odio verso la comunità transgender, con la violenza – in tutte le sue forme – che ne consegue.

[Alt text: un fotogramma della famosa scena dove Jame Gumb si spoglia davanti a una videocamera. Nudo sotto il kimono, Jame Gumb sul capo indossa lo scalpo di una delle sue prime vittime. Di questa scena, oltre all’innegabile potenza visiva, è passata alla storia la rappresentazione del tucking.]

La rappresentazione della morte di Jame Gumb è estremamente indicativa della pericolosità di tali rappresentazioni e delle potenzialità traumatiche per le persone che appartengono alla comunità transgender o, più generalmente, per le persone che non si conformano alle norme di genere. Jame muore sdraiato sul dorso, le braccia aperte e le dita irrigidite, molto più simile a uno scarafaggio che a un essere umano. Il suo sangue gli tinge le labbra come un macabro rossetto rosso, trucco considerato emblema della femminilità. Il mostro è morto, l’ordine precostituito è salvo.

[Alt text: fotogramma della morte di Jame Gumb. Lo si vede disteso sulla schiena, i visori notturni ancora sul viso, il sangue che gli bagna la camicia e la bocca e le braccia aperte, con le dita innaturalmente rigide.]

Epilogo

Hannibal Lecter [parlando al telefono con Clarice Starling]: Bene, Clarice, gli agnelli hanno smesso di gridare?

[...]

Clarice Starling: Dov'è, Dottor Lecter?

Hannibal Lecter: Non ho intenzione di farti visita, Clarice. Il mondo è più interessante se tu ci sei. Così fai in modo di farmi la stessa cortesia.

Clarice Starling: Sa che non posso farle questa promessa.

E su questo dialogo si chiude Il Silenzio degli Innocenti. I dinosauri misogini continuano a vagare sulla terra, le persone transgender non smettono di essere uccise e Hollywood ha ancora una passione sfrenata per la produzione di sequel scadenti.

Ritroveremo Starling e Lecter nel film Hannibal, dove l’agente dell’FBI insegue il criminale sino a Firenze, in una febbrile caccia all’uomo: Clarice e la sua Air du Temps sono state sostituite da una Julianne Moore in abito da sera dallo scollo vertiginoso e tutto il femminismo, la complessità e la potenza de Il Silenzio degli Innocenti sono stati spazzati via, sostituiti da una narrazione basata sulla tensione sessuale tra Lecter e Starling. Che spreco. Non stupisce che né Demme, néé Tally e men che meno Foster abbiano voluto partecipare alla realizzazione del film, giudicandolo troppo incoerente.

Persino Starling che, nel 1991, è stata considerata un personaggio spregiudicato, oggi si è cristallizzata in un archetipo ormai superato. Tuttavia, per quanto possa sembrare parzialmente antiquata a un osservatore contemporaneo, la protagonista de Il Silenzio degli Innocenti ha avuto il pregio di scardinare delle narrazioni consolidate nella narrazione cinematografica, in un film largamente massificato. Soprattutto se si tiene conto del fatto che, nel 2020, il tasso di personaggi femminili protagonisti in film appartenenti alla fascia di incasso più alta dei film nazionali è solo del 29% e che il 79% dei film ha presentato più personaggi maschili che femminili.

Per quanto invece concerne lo psichiatra gourmand assetato di sangue, è ormai diventato un’istituzione e ha fatto ingresso nella psiche collettiva, insinuandosi nel nostro modo di parlare e nei nostri travestimenti di Halloween. Ma quante Clarice Starling vediamo invece sullo schermo? Troppo poche: trent’anni dopo l’uscita del film, è ancora difficile incontrare un’eroina umana come Clarice.

Perché, se di Hannibal Lecter ce ne sono tanti, di Clarice Starling alla fine, forse, c’è n’è una sola.

Per approfondire

Nicholas Barber sul femminismo ne Il Silenzio degli Innocenti

httpss://www.bbc.com/culture/article/20170307-why-the-silence-of-the-lambs-is-a-feminist-fableArticolo brevissimo sul femminismo de Il Silenzio degli Innocenti, ma con un ottimo corredo di fonti

https://judeandtheobscure.wordpress.com/2018/07/04/why-the-silence-of-the-lambs-1991-is-powerful/

Di più sul femminismo de Il Silenzio degli Innocenti

https://thefilmstage.com/the-silence-of-the-lambs-and-the-intuitive-feminism-of-jonathan-demme/

Una rilettura femminista della figura di Starling su Bitch Media

https://www.bitchmedia.org/article/over-25-years-clarice-starlings-impact-film-heroines-still-resonates-hearkenDi più sulla transfobia de Il Silenzio degli Innocenti

http://feministing.com/2016/03/10/my-auntie-buffalo-bill-the-unavoidable-transmisogyny-of-silence-of-the-lambs/

Un articolo molto interessante sulla transfobia de “Il Silenzio degli Innocenti”, di Jo Moses

http://www.thecampanil.com/should-we-still-be-protesting-the-silence-of-the-lambs/Sulle critiche rivolte a Demme per la sua rappresentazione di Buffalo Bill

https://slate.com/human-interest/2017/04/director-jonathan-demme-faced-down-silence-of-the-lambs-gay-backlash.htmlUn interessantissimo intervento di Càel M. Keegan sulle somiglianze tra i personaggi di Buffalo Bill e Clarice Starling come personaggi queer.

https://www.flowjournal.org/2020/06/in-praise-of-the-bad-silence/Un breve ma significativo intervento di Noah Berlatsky che espone una teoria opposta ma integrabile alla mia, ossia di come il personaggio di Clarice, con tutte le sue positività, non sia altro che l’ennesimo prodotto di una cultura patriarcale

https://qz.com/615568/the-feminist-failure-of-silence-of-the-lambs/

Eleonora Casale ha 26 anni, è nata e vive a Milano, fa la copywriter di professione ma non ha idea di come si faccia a parlare di se stessi in terza persona senza sembrare ridicoli. Alle elementari ha scritto un romanzo fantasy sui quaderni di matematica al posto degli esercizi sulle divisioni; questo, oltre a regalarle una nota disciplinare, le ha fatto prendere una cotta per la scrittura che col tempo si è trasformata in amore. Complicato, come tutti gli amori. Laureata in Beni Culturali prima e in Comunicazione per l’arte poi, compensa le sue evidenti carenze sociali con il giardinaggio, lo sport, la lettura spasmodica di qualsiasi testo e l’esercizio costante del senno del poi. Puoi seguirla su Instagram.

Ringraziamo Giorgia ed Eleonora per i loro contributi e te per averci lette anche questo mese. Ci leggiamo a fine maggio!

Un abbraccio!

Francesca, Gloria e Marzia