La ghinea di novembre

Benvenutu all'ottavo numero di Ghinea, la newsletter ghiotta di ortaggi cruciferi che questo mese stava per chiamarsi ghinoa ma a cui ci riferiremo semplicemente come Ghinea ortolana. In questo numero ci occupiamo infatti di ecofemminismo e veganesimo, con molti sapienti contributi di amiche preziose, ma non prima di aver ringraziato tutte le persone che si sono presentate all'Osteria del Sole il 31 ottobre e sono state insieme a noi. Non vogliamo scadere nel sentimentalismo, ma è stata una serata speciale che vorremmo ripetere ogni giorno (e che infatti ripeteremo). Vi mandiamo un abbraccio e speriamo di rivederci presto, e ora buona lettura!

Femminismo vegano: una breve introduzione

Emelia Quinn è dottoranda presso l’Università di Oxford. La sua ricerca si concentra sul tropo ricorrente de ‘the monstrous vegan’ nell’opera di Mary Shelley, H. G. Wells, e Margaret Atwood. Ha curato e contribuito (assieme a Benjamin Westwood) al volume Thinking Veganism in Literature and Culture: Towards a Vegan Theory, pubblicato da Palgrave Macmillan (2018).

Da un'indagine del 2015 pubblicata su La Repubblica risulta che il 7.1% della popolazione italiana (circa 4.2 milioni di persone) si identificavano, al momento del sondaggio, come vegetariani o vegani. L'anno successivo, un articoloapparso su The Local riportava che l'Italia deteneva il più veloce tasso di crescita di popolazione vegana al mondo. Un incremento che non pare certo correre il rischio di rallentare, considerando la crescente diffusione del veganesimo nei paesi sviluppati. Nel Regno Unito, ad esempio, nel corso dell’ultimo decennio si è verificato un significativo cambio di rotta nella percezione culturale del veganesimo, passato dall’essere considerato un capriccio al rappresentare una risposta - urgente quanto essenziale - ad un ampio spettro di problemi di origine etica, ambientale, e sociale. Negli ultimi dieci anni, l’incremento del numero di vegani è stato pari al 350%.

Ciò nonostante, il veganesimo incontra ancora una forte ostilità nell'arena politica. È infatti del 2015 l'ordine giudiziario di una corte italiana che ha imposto a una madre vegetariana di garantire al figlio un pasto di carne una volta alla settimana, e del 2016 una proposta di legge che prevedeva un periodo di reclusione fino a due anni per i genitori che scegliessero di crescere i figli seguendo una dieta vegana. Nello stesso anno, lo chef Gianfranco Vissani intervistato su la7 ha dichiarato senza mezzi termini "I vegani? Io l’ammazzerebbe tutti" [sic].

L'ostilità dei confronti del veganesimo affonda le sue radici nel più ampio problema dell'esercizio di controllo da parte degli uomini sui corpi delle donne. Come osserva Laura Wright in The Vegan Studies Project, il veganesimo praticato dalle donne è rigidamente regolato dalla cultura patriarcale. Wright concentra il suo interesse sulle due principali rappresentazioni del veganesimo nei media statunitensi post undici settembre: la prima è legata alla mortalità infantile (discussione che spesso verte sulla critica dell' "inadeguatezza" del latte prodotto dai corpi delle madri vegane), la seconda, all’anoressia femminile. Wright critica la "tesi sull'irresponsabilità alimentare che insiste sulla necessità di monitorare le scelte dietetiche non normative delle donne" (89). Il fatto che da questo tipo di reportage emerga un veganesimo "minaccioso" e di disturbo, è una riprova del suo potere radicale in grado di compromettere lo status quo.

Nel contesto americano come in quello italiano, la patologizzazione del veganesimo e la sua associazione con l'irresponsabilità genitoriale funge da leva per invadere e regolamentare il privato, negando di fatto alle donne la possibilità di praticare politiche antispeciste. L’adozione di una dieta vegana avviene per diverse ragioni, che comprendono preoccupazioni ambientali, i diritti degli animali, la salute personale. Per un numero crescente di persone queste ragioni sono significativamente intrecciate con la causa femminista. Il femminismo vegano si impegna a creare un mondo libero dall’oppressione patriarcale, e necessita pertanto di un duplice investimento nella sfida contro la logica dell'oppressione specista. Questa interpretazione confligge con l'idea denigratoria presente nell'immaginario corrente che accusa il veganesimo di integralismo e moralità estremista. Il veganesimo non si riduce certo a una fisima dietetica o a una restrizione ascetica, si sviluppa invece secondo politiche radicali strettamente legate a questioni di genere, razza, e specie.

The Sexual Politics of Meat: A Vegetarian-Feminist Critical Theory, scritto da Carol J. Adams e pubblicato nel 1990 è uno dei testi alla base di questo pensiero critico. Adams presenta la dieta carnivora come elemento simbolico fondativo della dominazione maschile. Mette quindi in relazione l'oppressione subita dalle donne e quella subita dagli animali, evidenziandone i punti in comune all'interno della struttura che Adams definisce del "referente assente".

Adams individua tre modi in cui gli animali vengono resi assenti nella cultura patriarcale carnivora: il primo è letterale, poiché sono morti; il secondo avviene al livello lessicale, distinguendo "vitello", "selvaggina" e "salsicce" da "animali non umani"; e infine metaforicamente, quando gli animali fungono da simbolo dell'esperienza umana. Secondo Adams, le donne sono il referente assente anche nella cultura della violenza resa possibile dall'istituzionalizzazione dei valori patriarcali. Queste assenze sono dunque correlate tra loro: gli animali, in quanto referenti assenti, ricorrono in diversi modi di dire che inquadrano l'oppressione femminile, per esempio "essere trattata come un pezzo di carne". Le donne stesse funzionano come referenti assenti del consumo carnivoro in cui si evidenzia quanto il marketing della carne faccia affidamento sulla presunta disponibilità e possibilità di consumare i corpi femminili.

Non sorprende quindi che le donne, dice Adams, siano per questo “sempre sul menù e mai a tavola”. La stretta connessione tra il consumo di carne e la mascolinità si radicalizza in una serie di stereotipi nocivi quali: il maschio vero, e cioè il maschio forte, e dunque il maschio eterosessuale dominante, e via così alimentando una storia della categoria maschile secondo connotati di violenza, sopraffazione, noncuranza. Questa celebrazione di mascolinità tossica risulta contraddittoria a diversi livelli: ne è un esempio la pubblicità di un grill da barbecue la cottura del tofu rispetto a quella di carne animale che coinvolge l’assegnazione di un punteggio a seconda del comportamento, un punteggio che scende rovinosamente nel momento in cui l’uomo sceglie di non cucinare carne. Ironicamente, un’indagine condotta dalla University of Southampton ed evoluta in una serie di laboratori sul tema, si osserva una certa riluttanza da parte degli uomini ad ordinare piatti vegetariani in pubblico, dimostrando una incapacità di gestire l’ansia della percezione del sé e, di fatto, confermando una debolezza ben radicata: quella di essere “meno maschi”, sottintendendo assieme alla misoginia osservata anche un’omofobia latente. I veri maschi – quelli bianchi, eterosessuali, forti – non mangiano il tofu. “Can’t get more gay than tofu.”

Viene invece considerato socialmente un atto di forza, e quindi strettamente declinato come maschile, l’assunzione di corpi inermi, smembrati, morti: il parallelo con l’abuso del corpo femminile nelle diverse declinazioni possibili inquieta, e ne è purtroppo conferma la tendenza a sessualizzare i corpi femminili attraverso una frammentazione delle parti che li compongono. In questo caso ci troviamo addirittura davanti a un caso di comunicazione avvilente a doppio binario, in cui il linguaggio pubblicitario riservato alla carne di animale viene spesso sessualizzato attraverso la diretta rappresentazione o chiaro richiamo del corpo femminile. Altrettanto, il corpo femminile subisce quel trattamento di frequente scomposizione nella sua esibizione mediale, con conseguente animalizzazione dello stesso ed escludendone gli elementi dalla categoria umana. Una galleria di immagini che cresce costantemente con il contributo di persone di ogni parte del mondo è messa a disposizione da Adams sul suo sito ufficiale.

Il sessismo e l’omofobia presenti nelle campagne mediatiche dell’Occidente in riferimento al consumo di carne e prodotti di origine animale sono anche fortemente declinate politicamente, come osservabile nel crescente uso del termine soy boy come insulto da parte degli esponenti dell’estrema destra nei confronti dei soggetti maschili che, attraverso il loro interesse per lo stato delle cose nel campo dell’ineguaglianza sociale di genere, politiche di pensiero inclusivo e antirazzista, difesa dei diritti lgbt+, e una dieta alimentare che rispecchia queste battaglie, perdono il loro stato di maschi agli occhi dei militanti fascisti.

Aderire al sistema di sfruttamento animale alimenta inevitabilmente un sistema che, nella sua celebrazione dannosa di una mascolinità tossica, comporta un’oppressione costante di tutte le soggettività non conformate e non normative. Operarsi per disinnescare il sistema attraverso la propria dieta è un ulteriore atto che permette di sottrarci quanto più possibile dalle dinamiche patriarcali che manipolano le nostre esistenze.

Nonostante sia presentato da Adams come una pratica di politica femminista radicale - storicamente associata ai movimenti di liberazione femminile - oggi il veganesimo è spesso criticato poiché inteso come privilegio della classe borghese bianca, la quale manca di riconoscere le disuguaglianze strutturali tra risorse economiche e alimentari che rendono il veganesimo impraticabile da chi gode di minor benessere. Queste tematiche sono affrontate in maniera sempre più esplicita dal corpus di testi - in costante aumento - che investigano le affinità tra i movimenti di lotta antirazzista e le posizioni del femminismo vegano. È il caso di Aph Ko, la quale definisce il black veganism [veganesimo praticato dalle persone nere, N.d.T.] come una minaccia per la supremazia bianca. In “The Feminist Case for Veganism”, Ko sostiene che non è possibile sintetizzare il femminismo vegano attraverso paragoni, spesso troppo facili, tra la violenza compiuta sui corpi di animali e donne. Al contrario, entrambe le violenze dovrebbero essere interpretate come risultati del patriarcato fondato sulla supremazia bianca. Dice Ko:

Uno dei modi in cui il patriarcato mantiene il proprio potere è convincendoci che l'oppressione di un gruppo di cui non facciamo parte non abbia alcuna relazione con l'oppressione subita dal gruppo di cui invece siamo parte. Qualunque corpo macellato e oppresso all'interno dello stesso sistema che ci danneggia in quanto donne costituisce un gruppo che dovremmo riesaminare ai fini del nostro stesso attivismo. La capacità di empatizzare e connettere con altri corpi vulnerabili non può che rafforzare il movimento femminista.

La scelta da parte di Ko e di Adams di porre il focus dei loro studi sull’intersezione tra femminismo, critical race studies e veganesimo non vuole un'equiparazione o un'analogia superficiale tra oppressioni, ma cerca piuttosto di analizzare le strutture di pensiero condivise che autorizzano la segregazione delle categorie considerate "non umane".

In Aphro-ism: Essays on Pop Culture, Feminism, and Black Veganism from Two Sisters, Aph e Syl Ko esplorano la politica di stampo colonialista applicata alla categoria di "animalità", un'invenzione coloniale imposta come definizione sia dei corpi degli animali non umani che quelli degli animali "non del tutto umani". Proseguono argomentando che "quello che le persone nere esperiscono non è un'oppressione 'uguale' a quella degli animali non umani: è parte della stessa oppressione" (90). Non esistendo alcuna proprietà generica e universale pertinente al termine "animale" che possa accuratamente e/o adeguatamente definire la moltitudine di esseri viventi accomunati nella categoria, le Ko assumono che il termine derivi da ideali bianchi ed eurocentrici elevati a parametri di ciò che conta come "umano". Per certo, il concetto di “animalità” è parte di una lunga una storia che le Ko definiscono "un'arma razzista adoperata dalla supremazia bianca" (11) per distinguere i corpi non bianchi come "meno umani". Per questa ragione le sorelle Ko ritengono che il binarismo umano/animale usato per giustificare lo sfruttamento degli animali perpetui una logica razzista che mette allo stesso livello l'"umano" con la supremazia bianca.

La politica del femminismo vegano nero ambisce a riflettere sulle cause strutturali e simboliche dell’oppressione: anziché ribadire semplicemente che le persone nere e di colore dovrebbero essere trattate come esseri umani e non come animali, si preferisce porre in discussione i preconcetti su cui si basa il trattamento degli animali. La mera accoglienza del suddetto argomento costituirebbe "un'aperta accettazione dello stato negativo di 'animale' […] che […] corrisponde a una tacita accettazione di un sistema gerarchico fondato su distinzione razziale e sulla supremazia bianca universale" (45). Ulteriori studi sul black veganism posso essere consultati presso questo sito, nel libro di Breeze Harper Sistah Vegan: Black Female Vegans Speak on Food, Identity, Health, and Society (2009) e presso il blog Sistah Vegan.

Nell'immagine: un'illustrazione dell'artista brasiliana Camila Rosa

Breeze Harper presenta il veganesimo come mezzo per decolonizzare la nostra dieta. Il potenziale del veganesimo come agente decolonizzatore è presente nel dibattito odierno sul consumo di latte bovino. Ad esempio, la definizione "intollerante al lattosio" pone le persone di colore - predominantemente intolleranti al lattosio - in una condizione di inferiorità, e ignora il fatto che il 65% della popolazione mondiale perde la capacità di digerire il lattosio dopo la prima infanzia. Per questa ragione attiviste come Lauren Ornelas hanno proposta una ridefinizione dell’intolleranza al lattosio come "normale reazione al lattosio". La relazione tra il consumo di latte, la supremazia bianca e le politiche alt-right è diventata particolarmente rilevante dopo l’elezione di Donald Trump.

Tuttavia, affermare che il veganesimo è sempre orientato verso politiche femministe ed antirazziste sarebbe sia ipocrita che erroneo. Il movimento vegano e animalista si trova implicato su diversi livelli con razzismo strutturale, disuguaglianze di genere e di classe. L’organizzazione PETA, in particolare, ha subito numerose critiche per aver perpetuato la sessualizzazione del corpo femminile al fine di promuovere il proprio messaggio animalista. Una politica femminista e vegana richiede quindi una valutazione cosciente delle coordinate concettuali condivise e radicalizzate nel potere bianco maschile, e crea una struttura di relazione intersezionale che permette di decolonizzare l'oppressione e ripensare la suddivisione binaria tra "umano" e "non del tutto umano".

Destabilizzare il concetto di "umano" permette al veganesimo, inoltre, di emergere come identità queer. Nella cultura maggioritaria il veganesimo è spesso associato alle comunità gay e lesbiche. Difficile dire se sia una conseguenza dell'impegno delle minoranze LGBT condotto secondo politiche radicali che potrebbero facilitare l'introduzione all'attivismo vegano, o se si tratti di un sentimento di ingiustizia condivisa per gli animali non umani, oppure semplicemente una percezione omofoba che svilisce l'identità queer, così spesso associata al mondo indesiderabile e passivo dei vegetali in contrapposizione all’ipermascolinità della carne rossa.

Il sensazionalismo mediatico cresciuto attorno al concetto di "vegansessualità" nel tardo 2007 dimostra solo uno dei modi in cui il veganesimo femminile sia spesso equiparato al lesbismo o ad un appetito sessuale represso. "Vegansessualità" - termine utilizzato per descrivere vegan* primariamente attratte/i da altre/i vegan* - è emerso dai risultati di un'indagine sulle abitudine alimentari dei neozelandesi pubblicata a inizio 2007, e ha destato un impressionante interesse mediatico internazionale. Annie Potts e Jovian Parry hanno segnalato la rigida reazione pubblica: in aggiunta alle invettive inneggianti allo stupro contro i vegani, la preferenza di un partner vegano è stata castigata, soprattutto da parte di consumatori di carne maschi ed eterosessuali, come poco più che "una superficiale patina culturale a copertura di un'astinenza corrotta, sotto la quale rimestano senza sosta voglie potenti e 'naturali'" (Potts e Parry 60).

Secondo una tale concezione del desiderio femminile come bramosia burrascosa per uomini e carne, il veganesimo è ridotto a una restrizione che nega appetiti "naturali" e benefici - ovvero carnivori ed eterosessuali - in favore di un ascetismo degenere. Eppure, la successiva adozione del termine da parte di molti vegani che hanno scelto di identificarsi pubblicamente come vegansexual è indice del fatto che spesso esiste una relazione tra veganesimo e riappropriazione attiva, oltre che rifigurazione, del desiderio. Per approfondire le tematiche della rivendicazione della vegansessualità e l'"etica dell'intimità" si può consultare questo post del 2008 sul blog di Pott. L'identità queer richiede un ripensamento di certi appetiti carnali, e il consumo carnivoro assume la funzione di simbolo centrale e predeterminato del desiderio inteso secondo norme bianche e patriarcali.

Questi esempi dimostrano una gamma di modalità attraverso le quali femminismo e veganesimo possono essere pensati in tandem, come forme di resistenza intersezionale al dominio patriarcale. In contrasto allo stereotipo del "vegano triste", attraverso il consumo di alimenti alternativi e l'articolazione di desideri che superino gli schemi eteronormativi della mascolinità carnivora, il veganesimo fornisce nuovi modi di esistere nel mondo e sfida le oppressioni strutturali.

Per me, il veganesimo è importante non solamente per la sua capacità di destabilizzare idee convenzionali relative ad un'umanità normativa, ma anche perché riesce a urtare le modalità secondo le quali siamo soliti intendere l'impegno etico. Una parte dell'essere vegani consiste nel riconoscersi complici, la propria vita quotidiana richiede una continua considerazione, e reazione, al non umano. Insieme a Benjamin Westwood ragiono sull'importanza della dualità tra gli impulsi di ottimismo utopico e di insufficienza pessimista nell'introduzione al volume che abbiamo curato: Thinking Veganism in Literature and Culture.

Il veganesimo e i singoli vegani, malgrado l’impegno per mettere fine alla sofferenza degli animali non umani, sono coinvolti dentro un sistema globale di commercio agroalimentare animale basato sullo sfruttamento. Il veganesimo può perciò essere teorizzato non come un'aspirazione alla purezza morale, ma come un'accettazione del disordine e delle contraddizioni che è necessario affrontare mentre si costruisce un mondo femminista vegano.

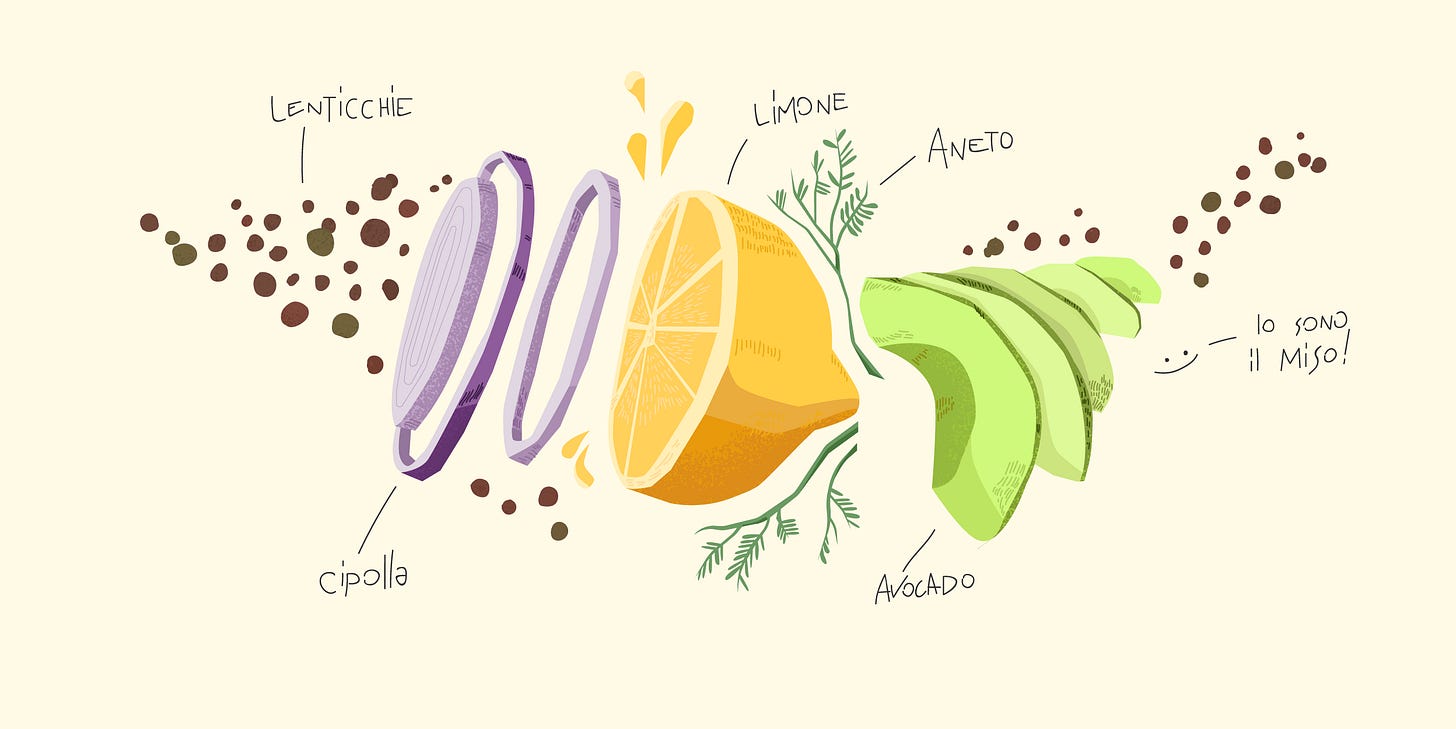

Abbiamo chiesto a Marta e Francesca (trovi le loro bio fra qualche riga) un'idea vegana e delle illustrazioni carine a corredo. "Le spremiamo come limoni e ci facciamo il limoncello queer": l'hanno presa bene, e hanno fatto molto di più.

La ricetta che renderà la nostra pausa pranzo un posto felice nonostante la sua conclamata bruttezza vi renderà impossibile documentare la cosa.

Per una persona vi occorrono:

100 grammi di lenticchie

1 grossa cipolla rossa

1 cucchiaio di pasta di miso

mezzo avocado

aneto fresco

1 limone

olio, sale, pepe

Partiamo dalle lenticchie: acquistate quelle che non hanno bisogno di ammollo e sciacquatele bene, dopodiché fatele bollire per 30 mezz’ora in acqua leggermente salata. Mentre le lenticchie cuociono, preparate la cipolla: personalmente piango sempre e comunque nonostante tutti gli escamotage che ho provato a mettere in campo, quindi mi limito a una cipolla grossina per non rovinarmi completamente.

Affettatela abbastanza fine e mettetela in una teglia foderata di carta da forno, salatela, macinate un po’ di pepe, versateci sopra un cucchiaio d’olio e ricopritela di aneto. 30 minuti a 180° gradi dovrebbero bastare.

Tempo di realizzare la salsa al miso: spremete un limone, versateci il cucchiaio di miso e mescolate bene fino a che non si è sciolto del tutto: se dovesse fare resistenza usate un cucchiaino di acqua calda per stemperarlo ulteriormente. Come le lenticchie sono tenere scolatele, lavatele ancora un po’ e ributtatele in padella con un cucchiaino d’olio. Fatele asciugare per bene e poi versateci sopra il succo di limone con il miso, mescolate fino a che non sono asciutte di nuovo. Le lenticchie saranno le prime ad entrare nelle schiscia, seguono la cipolla - da tirare fiori dal forno come è bella tenera- e poi l’avocado fatto a tocchetti.

Se avete delle legittime rimostranze etiche ad usare degli avocado potete sostituirlo con dei cavoletti di Bruxelles (bolliti e ripassati in padella con un po’ olio) della zucca al forno così ottimizzate anche la cottura solitaria della cipolla, una montagna di rucola.

Visto che è autunno e i malanni stagionali sono al loro apice, ecco una tisana che non ti farà guarire ma potrebbe farti sentire meno miserabile e due canzoni molto queer che potresti ascoltare per sentirti altrettanto meno miserabile.

Questo invece è un link assolutamente gratuito che porta a una serie tv davvero notevole.

Francesca – è troppo intelligente per la sua età e fa un sacco di cose, qui ne puoi trovare alcune.

Marta - Pensa bene, parla bene e scrive bene. Una volta settimana manda una newsletter.

Un estratto da Revolting prostitutes, appena uscito per Verso Books: sex workers are the original feminists. Qui puoi ascoltare la presentazione del libro.

In Canada si è tornato a parlare delle sterilizzazioni forzate, un orribile capitolo della storia recentissima del paese, da quando nel 2017 decine di donne di Saskatoon hanno sporto causa contro lo stato di Saskatchewan e contro i medici che si sono occupati di operarle. Le donne, che sono indigene, chiedono un risarcimento e raccontano una realtà costellata di bugie sulla reversibilità dell'intervento e di consenso non richiesto, non rispettato o addirittura estorto col ricatto (alcune riferiscono di essere state costrette alla sterilizzazione subito dopo il parto, con la minaccia di non poter vedere il bambino finché avessero fatto storie). Un così odioso intervento statale sulle nascite non è affatto un'eccezione canadese: il dibattito ottocentesco sull'aspetto degenerativo non solo della malattia mentale ma anche del comportamento criminale condusse poi molti paesi a introdurre, nel secolo scorso, leggi edificate sull'eugenetica – e a propagandarle come strumento di sicurezza collettiva, col pieno avallo della scienza. D'altronde la triste fama dei nazisti (che sterilizzarono e uccisero decine di migliaia di indesiderabili col programma Aktion T4) troppo spesso eclissa le leggi sulla sterilizzazione adottate negli Stati Uniti a partire dal 1907 e restate ufficiosamente in vigore fino a pochi decenni fa (soprattutto, per la sorpresa di nessuno al mondo, a danno delle comunità native, portoricane, afroamericane), o i ripetuti tentativi di limitare le possibilità procreative delle cosiddette persone feebleminded nel Regno Unito, o le politiche sulla natalità adottate in Cina, o tutti i paesi in cui la pratica della sterilizzazione forzata di massa va avanti nonostante sia stata dichiarata crimine contro l'umanità nel 1998.

Per tornare al Canada, è significativa la storia di Leilani Muir. In seguito a un test del QI poi rivelatosi errato, Muir viene classificata come "mentally deficient moron" e per questo sterilizzata a sua insaputa (a lei dicono che si tratta di appendicectomia). Lo scopre molti anni dopo, già sposata, perché non riesce ad aver figli e si sottopone agli esami di routine. La causa contro lo stato di Alberta prende avvio nel 1995 e getta luce sulla realtà delle sterilizzazioni. Lo stato è costretto a risarcire la donna (e altre 850 persone), a rendere noto il numero delle persone coinvolte e a profondersi in pubbliche scuse - che già da subito, però, a qualcuno non sono sembrate sufficienti.

Sul blog del collettivo Wu Ming è uscito SI TRAV, un racconto in due puntate (unae due) di Filo Sottile: è la storia di un percorso di transizione che comincia e trova forza nella lotta, e uno splendido esempio di come il personale, come si diceva una volta e come bisognerebbe dire più spesso, sia necessariamente politico.

Cinque poetesse azere, e una breve introduzione al loro lavoro.

Il manifesto ricorda Maria Silvia Spolato, prominente attivista LGBT scomparsa l'11 novembre: "[...] nel 1972 partecipò al primo 8 marzo italiano in piazza Navona, con un cartello che portava da sola – «dannatamente sola» commenta oggi Edda Billi, una delle colonne del femminismo romano -, quel cartello recava la scritta «Liberazione omosessuale». È il primo atto di visibilità omosessuale in una piazza italiana. La foto di Spolato, lesbica orgogliosa, finisce su Panorama e determina il suo licenziamento dalla scuola statale dove insegnava matematica. L’aver collaborato con l’università e la pubblicazione di un manuale di insiemistica non sono sufficienti a impedire un licenziamento che alcune ricordano essere stato decretato per «indegnità»: le compagne che la accompagnano a verificarne le cause ricordano la foto che aveva fatto di lei una lesbica visibile nel fascicolo che motivava il provvedimento. Per molte lesbiche di quella generazione, questo licenziamento diviene paradigmatico della discriminazione del lesbismo, questo epilogo assume i caratteri di un destino segnato per chi non si vuole nascondere."

Il 24 novembre, poco prima che a Roma iniziasse la manifestazione nazionale contro la violenza di genere, è trapelata una notizia vecchia di tredici giorni. All'interno del CPR (cos'è un CPR?) di Ponte Galeria una donna di nome Natalia è morta. A quanto sembra Natalia soffriva di problemi cardiaci, ha avuto un malore e non è stata soccorsa in tempo. Non è un triste caso: da tempo le detenute del CPR lamentano la mancanza di medicinali e da tempo sappiamo che le condizioni di vita all'interno del centro sono manchevoli a dir poco. Se vogliamo parlare di violenza di genere, come lungamente si è fatto attorno alla giornata del 24 novembre, non possiamo permetterci di ignorare i trattamenti inflitti alla donne migranti. "Prostitute, vittime della tratta, badanti, baby-sitter, ragazze marocchine e tunisine appena sbarcate in Italia, cinesi arrivate per lavorare con un visto turistico poi scaduto, ragazzine rom nate e cresciute nel nostro paese, che non sono riuscite a ottenere la cittadinanza italiana per problemi burocratici" compongono l'umanità del CPR, così duramente punita per una questione di documenti. La violenza dello stato contro i migranti e le migranti non è fatta soltanto di barriere e barche in mare, ma anche di privazione della libertà e di condizioni di vita inaccettabili che si perpetuano giorno dopo giorno, nella certezza che quasi nessuno sappia e ad ancora meno persone importi.

Femminismo e abolizione del carcere: un tentativo di dialogo.

Memorie in memoria di Giuseppina Ciuffreda.

FATTO DA NOI

L'intervento di Marzia apre l'antologia Tutte le ragazze avanti!, curata da Giusi Marchetta per Add Editore. Dieci donne italiane raccontano altrettanti modi di essere femminista e di rendere femminista il mondo che le circonda, invitandoci a trovare il nostro. Oltre a Marzia, tra le autrici spiccano la scrittrice Claudia Durastanti, la critica musicale Giulia Cavaliere (di cui abbiamo parlato a lungo nella Ghinea di settembre), la fondatrice di Soft Revolution Zine (ci mancherete, ragazze. E non datevela mai, quella calmata) Marta Corato e una delle due conduttrici del podcast Senza Rossetto, Giulia Perona.

Francesca ha scritto per Il Tascabile un pezzo sui "saggi lirici" della scrittrice americana Anne Boyer, e per Another Gaze: A Feminist Film Journal un saggio sui cortometraggi documentari della regista pugliese Cecilia Mangini. L'articolo si può leggere sul secondo numero cartaceo della rivista, acquistabile qui.

UN FILM

Raw di Julia Ducournau, 2016

Com'è prevedibile, Justine non si sente bene dopo aver mangiato un rene di coniglio crudo, il primo assaggio di carne della sua vita da vegetariana. Il giorno dopo le verrà un brutto rash cutaneo, ma per il momento deve solo correre a vomitare. Uscita dal bagno si ferma a guardarsi allo specchio, e una ragazza dalla faccia soffice con un nastrino in testa le insegna che "è più facile se usi due dita": ha un sorriso materno che, appena Justine scappa inorridita, continua a perfezionare alla luce del neon. In Raw l'orrore non è tanto nel sangue dei polpastrelli morsicati da Justine quando si scopre cannibale, quanto nell'arbitrarietà delle cose che impariamo, e da chi ce le facciamo insegnare. Nella sua stanza Justine si esercita a essere sensuale, baciandosi allo specchio mentre ascolta un rap sulla necrofilia che attacca con Première leçon d’séduction / Être une pute avec éducation. Non è chiaro quanto il disagio di Justine sia ereditario o causato dall'ambiente in cui si muove. Tradizioni e linee genealogiche sembrano pietrificate nel calcestruzzo del campus brutalista che ospita l'università di veterinaria dove Justine studia, insieme alla sorella maggiore Alexia e dove i loro genitori si sono conosciuti. O meglio, dove vorrebbe studiare, dato che ogni giorno è distratta da nonnismo, feste e riti di iniziazione organizzati dalla confraternita di studenti più anziani. Il cannibalismo di Justine - per la prima volta lontana dal vegetarianismo familiare autoritario e isterico ("non ti alzi da tavola finché non hai finito i tuoi legumi") - è una metafora dell'emergere della sua maturità sessuale, accompagnata alla consapevolezza che il suo desiderio la rende fragile, esposta e un po' schifosa. Il petto di pollo crudo che Justine mangia la notte di nascosto accovacciata davanti al frigo aperto non è meno disgustoso della cera rosa incollata ai peli dell'inguine, avendo ceduto alla tortura della ceretta quando Alexia la ammonisce che "per essere bella bisogna soffrire" e "dai, ci siamo passate tutte". Alexia, da brava sorella maggiore, le insegna a fare la pipì in piedi come i maschi, e le mostra anche come procurarsi cervello umano fresco. I corpi che affollano i corridoi durante le feste non rivelano mai un'identità riconoscibile, e la sofferenza che isola entrambe le sorelle sembra una conseguenza della scarsità di esempi attorno a loro, della mancanza di accesso a vite parallele se non immaginate nei cadaveri di animali che sezionano a lezione, se non nelle orge dei dormitori. Mentre però la Justine del Marchese de Sade soccombe alla "sciagura della virtù"- al contrario di sua sorella Juliette, che avendo scelto immoralità e perversione, prospera - la Justine di Ducournau, ci viene promesso da suo padre, di sicuro troverà un modo per risolvere il proprio vizio.

UNA CANZONE

Nel 1988 Laura Nyro, già femminista e pacifista sin da ragazzina, sposa anche la causa animalista e decide di "non mangiare più niente che [abbia] una faccia". Radicale in questa scelta come lo è stata in tutte le altre (si è ritirata al picco della fama a soli ventiquattro anni e ha scelto un marito e una famiglia perché a disagio con la vita da celebrità, salvo precipitarsi di nuovo sulle scene a matrimonio concluso, preferendo però i piccoli club alle apparizioni televisive da David Letterman e pubblicando dischi senza nessuna regolarità - tutte storie che puoi leggere nella sua biografia), dedica l'imminente tour ai diritti degli animali e comincia a sensibilizzare il proprio pubblico distribuendo volantini e materiale sul vegetarianesimo ai suoi concerti. E rovescia tutto nella musica. Nel successivo (e ultimo) album Walk the dog and light the light (1993) spunta Lite a flame, in cui dalla sofferenza di un elefante rinchiuso nella gabbia di uno zoo o di un circo nasce una chiamata non solo alla cessazione dello sfruttamento animale, ma all'abbattimento di tutte le oppressioni, che Nyro si rifiuta di considerare separatamente. "È come il pregiudizio / per il colore della tua pelle / pregiudizio per una donna / pregiudizio per un animale", canta con la limpida semplicità di chi ha unito i puntini e trovato inscindibili connessioni tra le numerose istanze di liberazione che le stanno a cuore.

UNA POESIA

"Vegana" non appare nella sfilza di etichette che Audre Lorde usava per descriversi: "nera, lesbica, madre, guerriera, poeta", sebbene lo fosse, e immagini di cucine e idee per ricette spuntino un po' dappertutto tra i suoi testi. Nell’autobiografia Zami. A New Spelling of my Name (1982) Lorde racconta come il giorno in cui le vennero per la prima volta le mestruazioni i suoi movimenti in cucina si fecero più lenti, tanto che sua madre la sgridò: ancora la carne non era pronta, e l’aglio era ancora tutto da schiacciare nel pestello insieme alle spezie. "La cucina all’improvviso era diventata calda e opprimente, e sentii che avevo iniziato a tremare. Lacrime che non comprendevo mi uscirono dagli occhi, e capii che la mia vecchia gioia nel pestare le spezie secondo il metodo tremolante che mi era stato insegnato sarebbe stata diversa d’ora in poi, e anche che nella cucina di mia madre c’era un solo modo corretto di fare le cose. Forse la mia vita non era diventata poi così semplice, dopo tutto".

Negli anni ’80 Lorde aiuta a fondare e gestire Kitchen Table: Women of Color Press, una casa editrice dedicata esclusivamente alla pubblicazione del lavoro letterario di autrici nere e di colore. Ricorda Barbara Smith (tra le scrittrici e attiviste coinvolte nel progetto): "scegliemmo il nostro nome perché la cucina è il centro della casa, il luogo dove le donne in particolare lavorano e comunicano tra di loro. Volevamo anche rendere chiaro il fatto che noi siamo un tavolo da cucina, un’operazione che parte dal basso, inaugurata e mantenuta in attività da donne che non possono contare su eredità o altri benefici del privilegio di classe per fare il lavoro che dobbiamo".

Sempre in Zami, Lorde ricorda la vita quotidiana durante la relazione con la compagna Muriel, annotando pasti casalinghi e celebrando l’abilità e la confidenza che Muriel dimostra davanti ai fornelli: “più tardi ci alzammo, e Muriel cucinò un pentolone di riso e fagioli come la sua amica Suzy di Philadelphia le aveva insegnato, e di cui andava molto fiera. Ridacchiai vedendola sfilare per la cucina, le guance rosa, il cucchiaio di legno sventolato per aria in trionfo mentre il cibo raggiungeva la consistenza esatta senza diventare molliccio”. Muriel, però, non vede il proprio lavoro domestico come un’attività alla pari della poesia e dello studio che impegnano la sua compagna: i successi intellettuali che Lorde vuole vivere come risultato della loro vita condivisa, in realtà ricordano a Muriel quanto le sia impossibile catalogare e riconoscere il tempo passato cucinando e prendendosi cura della casa.

Eppure nel suo saggio "Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference"(in Sister Outsider: Essays and Speeches, 1984), Lorde sancisce "di tutte le forme d’arte, la poesia è la più economica. È quella più segreta, quella che richiede il minor sforzo fisico, la minor quantità di materiale, e quella che si può fare in mezzo ai turni, nella dispensa dell’ospedale, sulla metropolitana, e sopra ritagli di carta che avanzano. […] Stiamo rivendicando la nostra letteratura, e la poesia è stata la voce principale per le donne nere e povere della classe popolare. Una stanza tutta per sé sarà pur necessaria per scrivere prosa, ma lo sono anche risme di carta, una macchina da scrivere, e molto tempo".

The Woman Thing (1964)

The hunters are back

from beating the winter's face

in search of a change or task

in search of food

making fresh tracks

for their children's hunger

they do not watch the sun

they cannot wear its heat

for a sign of triumph

or freedom.

The hunters are treading heavily

homeward through the snow

marked by their own bloody footprints.

emptyhanded the hunters return

snow-maddened

sustained by their rages.

In the night after food they will seek

young girls for their amusement.

Now the huters are coming

and the unbaked girls

flee from their angers.

All this day I have craved

food for my child's hunger

emptyhanded

the hunters come shouting

injustice drips from their mouths

like stale snow

melted in sunlight.

The woman thing

my mother taught me

bakes off its covering of snow

like a rising Blackening sun.

Nell'immagine: Audre Lorde a Berlino negli anni '80.

UN LIBRO

The Vegetarian di Han Kang

L'eccezionale fama de La vegetariana si appiglia - caso insolito - ai dibattiti sulle su traduzioni: la premiata versione inglese di Deborah Smith, su cui si basa l’edizione italiana, è stata ampiamente criticata per l’eccessivo abbellimento della prosa coreana. Dopotutto, La vegetariana si limita a raccontare della svolta dietistica di Yeong-hye, una casalinga mansueta che a causa di un sogno svuota il proprio congelatore di tutte le scorte di carne. Lo fa escludendola, privilegiando tre punti di vista insensibili alla sua scelta: il marito, il cognato, la sorella, tutt’e tre principalmente preoccupati dagli effetti di questa novità sulla propria vita. Yeong-hye nasce, come racconta Han stessa, da un verso del poeta modernista coreano Yi Sang, che parafrasato suona “credo che gli umani dovrebbero essere piante”. Quando Yeong-hye si muove lo fa come una pianta, orientandosi verso il sole: sbottona la camicia per esporre il seno alla luce, scappa nel bosco per farsi bagnare dalla pioggia e resta ore immobile facendo la verticale (“gli alberi stanno in piedi sulle loro mani”). Yeong-hye ricerca una trasformazione per sé stessa, rifiuta il reggiseno come rifiuta la carne, e gradualmente anche l’idea che altri attorno a lei possano mangiare carne, poi ogni tipo di cibo, e infine rinuncia all’acqua. L’immobilità dell’albero cui aspira Yeong-hye è catatonia, anoressia nervosa e schizofrenia per chi le vive intorno. La storia è desolante, perché raccoglie solo le variazioni di dolore e disagio messe in circolo dalla scelta di un singolo, senza mai far trasparire l’effetto che questo isolamento e responsabilità hanno su Yeong-hye. La vegetariana descrive il paradosso delle risposte ostili a una scelta ispirata dalla non violenza, ma soprattutto evidenzia la catena di nuove crudeltà innescate da una scelta “etica” praticata in un contesto che la rigetta. Tra le violenze normalizzate, sembra suggerire Han, non ci sono solo quelle che tagliano la pelle (animale o umana), ma anche l’effetto che il kimchi scartato o la frutta buttata via hanno su chi quel cibo l’ha preparato come atto di cura. La barriera creata dalla sofferenza di una persona vicina che non solo non comprende la nostra scelta, ma è convinta sia sbagliata, e ci stia danneggiando, è autentica, anche se il dolore è miope. I tre capitoli de La vegetariana confermano il potere perturbatore di una scelta come il vegetarianesimo - anche come metafora - ma ci ricordano il prezzo sociale e il danno affettivo provocati da una scelta che suscita così tanta animosità, perché capace di ripercuotersi con virulenza sulle altre esistenze.

UNA DONNA

Novembre è stato il mese di #noethember, una celebrazione della carriera della matematica tedesca Emmy Noether attraverso 30 giorni di disegni, vignette e schizzi condivisi su Twitter da matematici e disegnatori di ogni tipo. Abbiamo chiesto a Francesca Balestrieri, dottoressa di ricerca in matematica, di raccontarci la vita e il genio di Emmy.

Nata nel 1882 a Erlangen, un paesino dell'alta Baviera, Amalie Emmy Noether venne cresciuta secondo i canoni educativi femminili dell'epoca: imparando a pulire, cucinare, a conversare in lingue straniere, e prendendo lezioni di pianoforte. Anziché insegnare inglese e francese in uno dei collegi bavaresi per sole signorine, come era abilitata a fare, nel 1898 Noether decise invece di perseguire il suo interesse per la matematica all'università libera di Erlangen, dove insegnava il padre, Max, professore di matematica e rinomato geometra algebrico. Al tempo l'università di Erlangen non era ufficialmente aperta alle donne "per non sovvertire l'ordine accademico", motivo per cui Noether si trovò inizialmente costretta a seguire le lezioni come uditrice, una di due sole donne in una coorte di novecentottantasei studenti. Nel 1904, quando l'università di Erlagen concesse alle donne di potersi iscrivere, Noether ufficializzò i suoi studi sotto la guida di Paul Gordon, conseguendo nel 1907, a soli 25 anni, un dottorato in matematica con una tesi computazionale sulla teoria degli invarianti algebrici.

Finito il dottorato, Noether rimase all'istituto di matematica di Erlangen ad insegnare e a fare ricerca per sette anni, tutti rigorosamente non retribuiti e senza una posizione ufficiale: alle donne non era infatti permesso avere posizioni accademiche.

La sua ricerca attirò l'attenzione di due giganti della matematica, David Hilbert e Felix Klein, che nel 1915 invitarono Noether a far parte del corpo docente dell'università di Gottinga, suscitando sgomento tra alcuni membri della facoltà di filosofia. A commenti illuminati quali "Cosa penseranno i nostri soldati quando torneranno all’università e scopriranno che si chiede loro di studiare sotto la guida di una donna?", la risposta seccata di Hilbert "Non vedo perché il sesso della candidata debba costituire un argomento contro la sua ammissione come Privatdozent. In fin dei conti siamo un'università, non uno stabilimento balneare" evidentemente non bastò, dato che a Noether venne negato il ruolo di Privatdozent (sebbene fosse la posizione più bassa della scala accademica). Hilbert riuscì almeno a far sì che Noether, sempre rigorosamente non remunerata, potesse tenere dei corsi all'università di Gottinga, annunciando le lezioni di Emmy a nome suo. Dopo la fine della prima guerra mondiale, l'università di Gottinga finalmente concesse a Noether il ruolo di Privatdozent, ma non uno stipendio, che cominciò ad arrivare solo nel 1923, quando Noether aveva ormai 40 anni e parecchi anni di insegnamento e ricerca ad altissimi livelli alle spalle.

Il periodo di Gottinga, tuttavia, fu molto proficuo per gli studi di Noether. Dal 1915, Noether si occupò, insieme a Hilbert e Hermann Weyl, della fondazione matematica della teoria della relatività generale di Einstein: il suo celebre teorema - elogiato da Einstein stesso - risale al 1918, e mette in corrispondenza simmetrie di sistemi fisici e leggi di conservazione. Dal 1920, Noether passò ad occuparsi di algebra astratta, sviluppando, tra le altre cose, la teoria degli ideali, e studiando una particolare proprietà di "finitezza" e "stabilizzazione" di alcuni oggetti matematici, proprietà talmente importante che gli oggetti che la soddisfano - onnipresenti nella ricerca contemporanea in algebra, in geometria algebrica, e altri settori - vengono oggi ornati con l'aggettivo "noetheriani", in onore di Emmy. Noether contribuì anche allo sviluppo di settori matematici più distanti, ad esempio, è a lei che si deve la nozione di gruppi di omologia, fondamentali in topologia algebrica. Infine, dal 1927, si occupò di teoria della rappresentazione e di algebra non commutativa, sviluppando in particolare la teoria delle algebre semplici centrali, con conseguenze profondissime per la geometria aritmetica.

Il suo genio matematico era evidente ai suoi colleghi, tanto che veniva chiamata da molti "der Noether" ["der" è, in tedesco, un articolo maschile], entrando così in una tradizione già assodata di donne talmente brave in un campo di dominio prettamente maschile da dover essere, per riconciliare il paradosso sessista, defemminizzate e mascolinizzate (un esempio simile è quello della marchesa Emilie du Chatelet, la quale, in virtù delle sue eccezionali doti matematiche, venne definita "un grande uomo" da Voltaire, suo amante). Gli importanti risultati matematici valsero a Noether l'invito a tenere una conferenza plenaria al Congresso Internazionale dei Matematici del 1932 (fu la prima donna), nonché il premio "Ackermann–Teubner Memorial Award". Nel 1934, con l'ascesa del governo nazista, Noether, di madre ebrea, fu costretta ad emigrare negli Stati Uniti, dove trovò una posizione al Bryn Mawr College, a pochi chilometri da Princeton dove molti suoi colleghi uomini, tra cui Einstein e Weyl avevano ottenuto una posizione. La vicinanza a Princeton le permise di tenere seminari e corsi all'Institute of Advanced Studies, dove però non si sentì mai ben accetta in quanto donna: definì Princeton "L'università degli uomini, dove nulla di femminile è ammesso". Morì a Bryn Mawr due anni dopo, a 54 anni, in seguito ad un intervento per la rimozione di una cisti ovarica. Non fu mai full professor.

Il discorso su antisessismo e antispecismo non finisce con questa newsletter. Ti abbiamo lasciato molti consigli per approfondire per conto tuo, ma nei prossimi tempi intendiamo sviluppare ulteriormente l'argomento con l'aiuto e il confronto di altre donne che ci ragionano da anni. O anche con te: se hai osservazioni, critiche, qualcosa da aggiungere o un'esperienza da condividere ti invitiamo a farlo scrivendoci (puoi rispondere a questa mail, usare l'indirizzo che troverai poco sotto o contattare una di noi sui nostri profili social). Il tuo apporto, ormai lo sai, è sempre il benvenuto. Ci leggiamo a dicembre!

Francesca, Gloria e Marzia