La ghinea di luglio

Benvenut@ al sedicesimo numero di Ghinea, la newsletter che ogni mese di più spinge il proprio veterocomunismo. Come avrai forse letto nel comunicato di qualche giorno fa, a partire da questo mese siamo un progetto completamente indipendente. Il supporto tecnico e affettivo di inutile, la culla di Ghinea, ci ha permesso di prendere avvio, di crescere e di acquistare abbastanza coraggio da tentare di camminare sulle nostre gambe e per questo la nostra gratitudine nei confronti di Federica, Marianna e Matteo sarà infinita. Per il nuovo corso di Ghinea la persona da ringraziare è invece Stefania Serra, che si è presa cura di noi e ha procurato e configurato tutto ciò che d’ora in avanti ci permetterà di gestire la newsletter. Per te non cambia nulla salvo che ora puoi seguirci anche su Facebook, Twitter e Instagram, e che se vuoi scriverci c’è un nuovo indirizzo e-mail (questo). Buona lettura!

La discussione sul ddl 735 Pillon, riguardante le norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità in caso di divorzio e separazione, è stata rimandata a settembre. La commissione giustizia del Senato ha confermato il senatore Pillon come relatore del testo, che però dovrà essere redatto nuovamente. La critica che Lea Melandri avanza al ddl 735 è rivolta alla spinta conflittuale integrata al nuovo modello, un tentativo violento di rimettere le donne “al proprio posto” riappropriandosi di rivendicazioni storiche. La richiesta di pari responsabilità tra madre e padre riguardo l’accudimento dei figli, infatti, viene rimarcata solo in accostamento al divorzio, non come un fatto da sostenere in ogni momento della vita famigliare. Conclude Melandri: “finché la liberazione delle donne viene scambiata per un capovolgimento di poteri – perché tale è l’immaginario maschile – gli uomini finiranno inevitabilmente per ripiegare, vittimizzandosi, su logiche di guerra”.

Racconti e testimonianze della Marcia di Washington del 1987, uno dei momenti apicali dello scontro tra l’associazionismo LGBTQ e l’amministrazione Reagan.

Come funziona, nel dettaglio, la cultura dello stupro? Rebecca Solnit parte dalla recente vicenda del finanziere statunitense Jeffrey Epstein, arrestato per abuso e traffico di minori dopo anni di denunce, per ribadire l’ovvio: di rado un offender agisce da solo, specialmente se seriale, specialmente se potente. È molto più probabile che sia circondato di figure che dopo avergli procurato le ragazzine (ecco come) gli tolgono di mezzo gli ostacoli, per esempio fingendo di non sapere o sbarazzandosi delle prove, e che operi nella certezza di non essere scoperto, o di essere scoperto ma creduto, o giustificato, o trattato con riguardo (nel 2008 Epstein, già accusato di reati gravissimi, poté patteggiare una pena clemente e mantenere la libertà di predare minorenni). Omertà e impunità sono le parole chiave della cultura dello stupro, che svaluta la parola della vittima/sopravvissuta per accogliere acriticamente quella di chi esercita violenza.

Abbiamo trovato un podcast che si occupa solo di persone non binary e transgender, e offre loro una piattaforma per raccontare se stesse, la loro arte e/o la loro prassi politica.

L’ennesimo caso di donne indigene (malesi) private dei propri diritti riproduttivi dall’autorità statale.

[ALT TEXT: bianco e nero di Marisa Merz in piedi nel suo studio tra i tubi di alluminio che compongono la figura pendente di Living Sculpture]

Una nuova traduzione curata dal collettivo Les Bitches: Le politiche dell’aborto spontaneo, saggio di Victoria Browne del 2018.

Il concetto di aborto spontaneo è poco trattato a livello filosofico e politico, e non esiste una definizione legislativa in grado di impedire strumentalizzazioni a scapito dei corpi delle gestanti. Esistono complessi e variegati sistemi culturali a sostegno della gravidanza normativa, quella il cui scopo teleologico è la nascita di un* neonat* vivente, ma la realtà della gravidanza che termina con un aborto spontaneo è taciuta, resa una situazione necessariamente umiliante e forzosamente solitaria. D’altronde, “non esistono biglietti d’auguri per la perdita di gravidanza”.

La critica femminista si è concentrata soprattutto sull’idea di aborto come scelta, sulla libertà di non procreare come affermazione di volontà individuale. Analisi del carattere e delle implicazioni relative alla “riproduzione fallita”, invece, sono passati in secondo piano. Non sorprende, in un panorama in cui le forze retoriche devono concentrarsi nella difesa dalle argomentazioni pro-life, che non si sia sviluppato il lessico per descrivere forme di annullamento della vita esterne al territorio della scelta. “Aborto spontaneo”, infatti, dovrebbe godere di una dimensione ontologica ed etica distinta da “aborto volontario”. L’interesse principale del pensiero femminista, intanto, sembra essere quello di proteggere le gestanti dal “linguaggio della perdita” e dalla “mobilitazione del linguaggio fetocentrico”. Si tratta di quell’insieme di discorsi che cercano di ribaltare la passività della situazione (un evento subìto e non scelto) responsabilizzando la gestante e le sue scelte di vita, indagando nel suo passato per indicare il comportamento che si pensa possa aver causato l’aborto. Che cosa mangia, che cosa non mangia, quanto sano è lo stile di vita che conduce la gestante diventano, tra gli altri, fattori determinanti per indicare cause, creare colpa e, di conseguenza, stigma.

Quando il femminismo impernia la propria definizione di aborto, gravidanza, genitorialità sul concetto di “scelta”, oscura una serie di componenti strutturali che influenzano e determinano la narrazione delle singole storie. In che condizioni vive la persona gestante? Il suo stato di salute è reso precario da servizi sanitari insufficienti? L’infrastruttura sociale in cui è inserita le permette di portare a termine una gravidanza in sicurezza e serenità?

Come le attiviste per la giustizia riproduttiva hanno instancabilmente sostenuto, in assenza di campagne volte alla creazione di “condizioni di possibilità”, il mantra della scelta individuale serve solo a nascondere le disuguaglianze strutturali che si materializzano sia attraverso l’accesso differenziato ai servizi riproduttivi, incluso l’aborto, sia tramite modalità di coercizione riproduttiva, censura e sanzione. In pratica, il dispositivo di “scelta” funziona per alcune ma contro altre quando le responsabilità, morali e di genere, di fare le scelte “giuste” e volere le cose “giuste” funzionano come una forma di potere disciplinante, esercitato in particolare sulle donne ritenute “sbagliate”.

Il carattere liminale dell’aborto spontaneo — un evento distinto da dualismi quali gravidanza/aborto, vita/morte, non procreare/procreare — deve essere collocato al centro della riflessione sulla giustizia riproduttiva, afferma Browne. Senza una messa a fuoco etica, a farne le spese sono le persone incinte, di solito maggiormente colpite da violenze dirette o sistemiche quando non si allineano ai canoni “desiderabili”: bianchezza, connotati femminili, estrazione sociale borghese, legami familiari eteronormati. Esistono, perciò, gravidanze “giuste" e gravidanze “sbagliate”, e proprio queste ultime sono le facili prede di argomentazioni mascherate da battaglie a favore della vita, ma in realtà interessate solo ad esercitare un potere biopolitico totale.

Che le stesse persone, le cui gravidanze sono considerate devianti e minacciose per il futuro sociale/nazionale, vengano punite quando le loro gravidanze sono in pericolo o finiscono con un parto di feto morto, può sembrare contraddittorio; ma questa apparente contraddizione svela come la preoccupazione professata per “il bambino” funzioni come una cortina fumogena, o “versione ufficiale”, per più ampi programmi politici ed esercizi di potere.

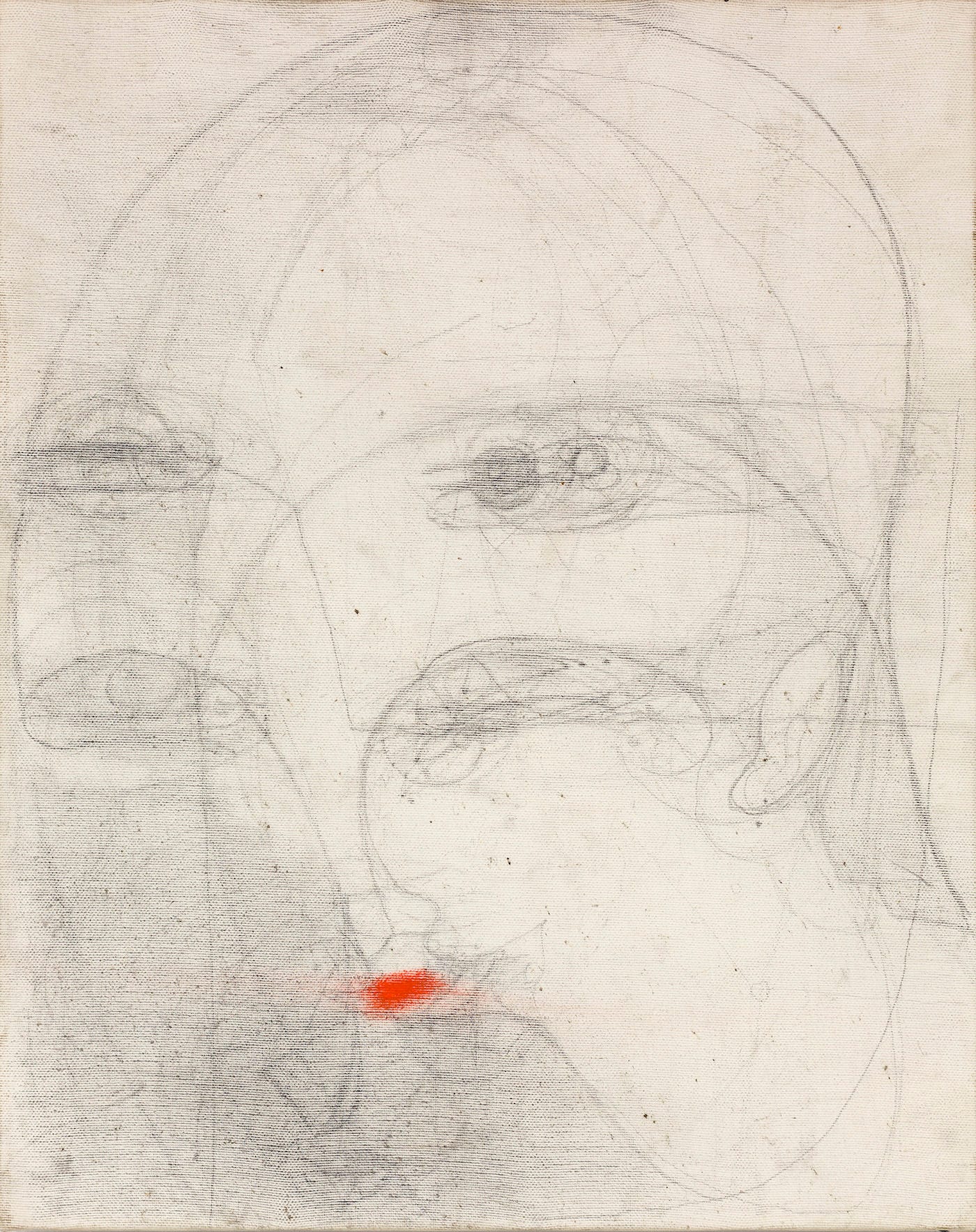

[ALT TEXT: opera su tela di Marisa Merz raffigurante una doppia impressione dell’accenno di un volto di donna; l’unico colore è il rosso sulle labbra]

Due interviste: il Boston Review chiacchiera con Arundhati Roy, più famosa per i romanzi ma finissima osservatrice politica da ascoltare con grande attenzione. In Italia è appena uscita la sua corposa raccolta di saggi Il mio cuore sedizioso. Gal-dem incontra Zeba Talkhani, una giovane scrittrice di fede musulmana, ed esplora con lei il rapporto tra femminismo, tradizione e religione.

Nel decreto sicurezza bis presentato dalla Lega c’è una tremenda proposta di emendamento che riguarda le donne incinte e i bambini in carcere.

Considerare le pensatrici dell’antichità e del 17esimo secolo.

Lalla Romano a Capo Sunio. I suoi scritti di viaggio sono raccolti nel volume Viaggio di Grecia.

[Alt text: una giovane Lalla Romano siede in un paesaggio montano. Fonte.]

Il video-essay di Agnieszka Piotrowska Revenge of a Cool Girl traccia la storia dell’archetipo filmico della “femme fatale”, dagli inizi come alternativa al personaggio femminile inglobato nello spazio domestico, fino alle “neo femme fatales” (spesso create da autrici) che agiscono per dare espressione alla propria rabbia. L’azione intrapresa dalla neo-femme fatale è una risposta, un contraccolpo ad altri atti (veri o immaginari) compiuti contro di lei. “Inganno e intrappolamento sono gli elementi tradizionali del genere noir, e nel neo-noir sono ripetuti e riformulati con una differenza: la neo-femme fatale diventa il soggetto e non l’oggetto, è attiva, e non soccombe” spiega Piotrowska nella nota di accompagnamento al video-essay. Nei noir classici degli anni ’40 e ’50 le femmes fatales dovevano essere punite ed eliminate alla fine del film, ed ogni azione intrapresa in autonomia era solitamente punita nella narrazione in quanto trasgressione delle aspettative di genere. Nel cinema moderno invece — Piotrowska cita film come Gone Girl, Blue Velvet, Mulholland Drive, Jeanne Dielman, Red Road — le protagoniste sono accomunate da una forma di “protesta perversa” che si realizza attraverso “forme grottesche e inaspettate di violenza femminile come gesti metaforici di sfida contro la compiacenza che ci si aspetta da una donna mansueta all’interno del sistema patriarcale”.

Barbara Stanwyck è la femme fatale del film Double Indemnity (Billy Wilder, 1944). [Alt text: fotogramma di Double Indemnity. Barbara Stanwyck fuma seduta su una poltrona.]

Tu enfanteras dans la douleur (“partorirai con dolore”) è un documentario sulla violenza ostetrica in Francia realizzato dalla regista femminista Ovidie (sottotitolato in italiano su ARTE). Alle testimonianze dirette delle donne vittime di violenza ostetrica si aggiungono interviste a personale medico di vario livello, ostetriche indipendenti e anche una parentesi storica sull’importazione dall’URSS del “parto psicoprofilattico”, o parto indolore. Tra le intervistate compare Elena Skoko, coordinatrice dell’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia (OVOItalia), che racconta l’esperienza della campagna #bastatacere e accenna alla proposta di legge sul reato di violenza ostetrica depositata alla Camera nel 2016.

Perché lamentarsi? Nel nuovo post sul suo blog di ricerca Feminist Killjoy, Sarah Ahmed esplora il concetto di “rimostranza”, e le ripercussioni per chi si espone all’interno di un contesto istituzionale, dando voce a critiche, denunce e lamentele. Ahmed si riferisce soprattutto all’accademia, che ha lasciato in protesta all’incapacità e riluttanza da parte della sua università di affrontare accuse interne di molestie sessuali.

Che si tratti di una rimostranza informale o ufficiale, di un appunto sulla cultura che permea un dato luogo, della denuncia di un episodio illecito o di un comportamento tossico, lamentarsi è una leva. Chi parla inizia un processo esplorativo di sé stessa, dell’ambiente in cui vive e lavora, dei corridoi proibiti e degli uffici privati entro le mura dell'istituzione, delle persone con cui si condivide quell’ambiente.

Le reazioni rispetto a ciò che funziona male, o funziona a discapito di qualcunx, sono sempre una spia della rete di alleanze e benefici su cui qualcun’altrx ha costruito la propria posizione. E ha perciò come massima priorità che resti intatta com’è, anzi, si riproduca. Porgere rimostranza è lavoro non riproduttivo, dice Ahmed: chi si lamenta vuole che una dinamica di interrompa, smetta di esistere. Per non lasciarla in eredità, paradossalmente, bisogna registrare la propria testimonianza.

Lamentarsi è una pratica di pedagogia femminista: si agisce accettando ripercussioni per sé stesse nella speranza di essere le ultime, che nussunx in futuro debba ritrovarsi in condizioni simili. Scegliere tra l’astio per aver tentato di inceppare il meccanismo, oppure la tortura del continuare a sopportare in silenzio condizioni invivibili. In ogni caso, il costo è enorme.

Ma scegliere la parola al silenzio è un atto che si apre alla collettività: sia alla moltitudine di lamentele inascoltate, tutte uguali, causate dagli stessi abusi di potere e disparità di risorse, sia alla comunità ancorata a problemi simili, e risolvibili collettivamente. È una rinuncia all’isolamento di partenza, sebbene la minaccia istituzionale voglia incutere il timore di una solitudine ancora maggiore.

La lotta è flebile, e non è mossa dalla certezza di una vittoria, a malapena dalla speranza che più voci e tante storie diano più credibilità a chi verrà dopo. “È una speranza sfinita, una speranza che deriva dell’esperienza del logorio, dell’essere logoratx da quello che è necessario fare per continuare ad andare avanti”, dice Ahmed. Ci si lamenta per diventare più difficili da gestire.

FATTO DA NOI

Marzia si è addottorata! Congratulazioni Dr Ghinea!

FATTO DA VOI

Su i-D c’è un’intervista di Marta Magni con la scrittrice Carmen Maria Machado, illustrata da Francesca Morini. Marta e Francesca hanno scritto per noi la ricetta vegana della Ghinea di novembre 2019, e da allora la rubrica Limoncello Queer è diventata un ricettario vegano indipendente.

UN LIBRO

Contro il decoro di Tamar Pitch (Laterza, 2013)

Multe per aver rovistato in un cassonetto. Per aver dormito per strada, come se un senzatetto potesse fare diversamente. Daspo urbano che scaccia gruppi di indesiderabili da zone strategiche della città. Divieto di sedersi a terra e bere una birra in una zona universitaria già pesantemente presidiata da forze dell'ordine in divisa e in borghese. Ogni città, ma quelle turistiche e le capitali morali un po' di più, conosce una forma di repressione applicata in nome del decoro. Il fenomeno non è nuovo: all'inizio degli anni Ottanta viene formulata la teoria delle finestre rotte, che postula che se la finestra rotta di un edificio non viene riparata al più presto i passanti prenderanno tale incuria come implicito incoraggiamento a sfasciare anche le altre, e magari qualcuno potrebbe introdursi nel palazzo e iniziare un'occupazione abusiva. Per questa ragione occorre essere vigili e stroncare sul nascere qualunque espressione di degrado urbano. Ne va della sicurezza della cittadinanza perbene.

Che un simile approccio alla piccola criminalità, al vandalismo e a tutto ciò che attiene al cosiddetto degrado urbano sia efficace è tutto da dimostrare (in questo senso è indicativo l'esperimento della tolleranza zero a New York, screditato direttamente dall’organo di controllo del NYPD) e sembra anzi piuttosto vero il contrario. La tesi di Tamar Pitch è che (funzionante o meno) l’impostazione repressiva sia soprattutto strumentale a una politica che per far saltare welfare e servizi pubblici, sequestrare spazi comuni e privatizzare tutto il privatizzabile, creando così un mondo a dimensione di benestanti, classe media e turisti in cui il problema politico non è la povertà bensì il povero e si accede soltanto a ciò che ci si può permettere di pagare, ha prima di tutto bisogno di sciogliere i legami all'interno della comunità — e lo fa criminalizzando le figure marginali, quelle che si posizionano fuori da una normalità di lavoro, tasse, famiglia, consumo. A questo serve definire il decoro: a escludere i poveri, i migranti, le prostitute e i giovani che si permettono di pensare forme di aggregazione alternative in spazi liberi, per poter mettere a reddito la città quanto più possibile. Il decoro traccia così una linea di demarcazione tra le persone perbene e le persone permale ed è una divisione che ricalca con esattezza quella di classe. Gli eccessi dei ricchi, rileva Pitch, sono guardati con benevolenza e ammirazione (e il tono bonario della cronaca rosa ne è la dimostrazione quotidiana) proprio mentre le voci dei poveri vengono messe a tacere. Tamar Pitch carica a testa bassa contro i sindaci che diventano protagonisti per calcolo elettorale e impugna le loro misure antidegrado (tra cui la celebre ordinanza contro i mendicanti dell'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi, di cui cita un lungo, grottesco, stralcio) per sottolineare come tutte si accaniscano crudelmente contro gruppi ben precisi, vellicando l'odio razziale, di genere o generazionale e rendendo impossibili vite già difficili come quelle delle sex worker.

Il testo, uscito nel 2013, risente ancora delle pesanti influenze dell'antiberlusconismo (Berlusconi e i suoi festini sono spesso citati per far saltare all'occhio la differenza tra la prostituzione da sanzionare in nome del decoro e quella da giustificare in nome della libertà femminile di disporre del proprio corpo, senza che nessuna contraddizione salti all'occhio) ma sembra vederci lungo per gli anni a venire: l'intero decreto sicurezza del 2018 poggia infatti sull'allarme sociale e tuttora sceriffi protagonisti di ogni colore si avvicendano al Ministero dell'Interno e in vari palazzi comunali. Tutti costoro agiscono nel nome del decoro e della sicurezza, ma se l'interesse per il benessere della cittadinanza è selettivo e meritorio è difficile credere che si tratti davvero di genuino interesse — e non, per esempio, di una banale operazione di marketing politico mirata a rendere accettabili o persino desiderabili odiose misure repressive.

UN FILM

Sameblod (Sami Blood) di Amanda Kernell (2016)

[Alt Text: le attrici sorelle Lene Cecilia e Mia Sparrock nella parte di, rispettivamente, Elle-Marja e Njenna. Le sorelle, una in abito tradizionale sámi e una in costume svedese, si confrontano sullo sfondo del panorama lappone. Lene Cecilia/Elle-Marja ha le braccia insanguinate: ha appena abbattuto una delle sue renne. Fonte.]

Il progetto (ancora in discussione) di una ferrovia artica che colleghi il porto norvegese di Kirkenes al capoluogo della Lapponia, Rovaniemi, minaccia il territorio finlandese in cui vive la popolazione indigena Sámi. Il danno ambientale di una tale opera andrebbe a sommarsi all’impatto che l’emergenza climatica sta già avendo sulle foreste lapponi e sulle attività tradizionali dei gruppi Sámi. La pesca su ghiaccio è resa pericolosa da lastre sempre più fragili ed effimere, oltre che difficile per la diminuzione dei pesci; l’allevamento delle renne diventa dipendente dai mangimi industriali quando la cladonia rangiferina (il lichene di cui si nutrono le renne) ghiaccia sotto la neve sciolta. In passato queste comunità antichissime, presenti nei territori più settentrionali di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, hanno dovuto sopportare anche politiche razziste, al limite dell’eugenetico, da parte dei governi nazionali.

Sameblod racconta la storia di Elle-Marja, adolescente sámi nella Svezia degli anni ’30. Insieme alla sorella Njenna frequenta una nomadskola, la scuola separata per bambini lapponi dove la lingua sámi è vietata, e l’educazione impostata per essere di livello inferiore. “Il cervello sámi è più piccolo di quello dei bambini svedesi” ripetono gli insegnanti, e impongono agli alunni ore di posa per le fotografie e misurazioni necessarie alle ricerche dell’istituto per la biologia razziale. La sofferenza di Elle-Marja è davvero intersezionale: al razzismo interiorizzato si somma la sua subaltenità in quanto donna, lo spaesamento e l’isolamento di un’estranea senza rete di supporto quando dalla periferia rurale arriva in un contesto urbano, l’illusione del passing etnico, una povertà di mezzi pressoché totale. L’equilibrio del film, però, è sbilanciato a favore della parabola “ribelle” di Elle-Marja: il suo desiderio di studiare e leggere libri di poesia ostacolato dalla famiglia ci ispira tenerezza, e suggerisce un’idea della comunità sámi come inutilmente ottusa, “selvatica” nel senso dispregiativo del termine.

Se Elle-Marja rifiuta la cultura della sua comunità e cerca di cancellare le sue origini (come moltissime altre persone sámi) inserendosi nella società svedese, la sorella Njenna, al contrario, mal sopporta lo stile di vita “moderno” e reagisce alla violenza istituzionale radicandosi nel territorio dov’è nata. Restando fedele alla cultura sámi, Njenna cura le sue renne, ma onora il legame con Elle-Marja, curando anche quelle che spetterebbero alla sorella, se mai dovesse cambiare idea e fare ritorno nel Lappland. La frammentazione dell’identità, la misurazione minuziosa del peso di ogni singola oppressione è a malapena raccontabile se non indicandone gli effetti, perché nemmeno appare possibile fuori da una dinamica violenta. Il dramma e il trauma crescono dalle fratture causate non dai singoli, ma dalle dinamiche di sistema. Le scelte individuali diventano antagonistiche in un contesto troppo rigido per permettere la coesistenza, che risulta paradossale, di più spinte e devozioni. Che la sorellanza riesca invece a trovare modi carsici, serpeggianti per sopravvivere, invece, è un fatto limpido.

UNA POESIA

Marge Piercy è un’autrice e un’attivista statunitense che fin da giovanissima ha prestato la sua voce alla causa eco-femminista. La sua vasta produzione comprende soprattutto romanzi e raccolte di poesia, ma nell’arco della sua carriera Piercy ha prestato la sua penna ad altre sperimentazioni di scrittura quali la saggistica e la forma autobiografica. La prosa di Piercy è stata celebrata con il riconoscimento internazionale del romanzo cyberpunk He, She and It (1991), il più famoso degli oltre 20 romanzi pubblicati.

La nostra amica Chiara ci ha suggerito questa poesia, una riflessione sull’amore “consapevole, deliberato, concreto e costruttivo” che fa parte della raccolta The Moon Is Always Female (1980), contributo alla poesia femminista spesso dichiarato “un classico”. In questa raccolta, una serie di poesie occasionali e di versi di elegia moderna compongono una prima sezione (che non manca, nonostante il lirismo a tratti formale, di ironia ed erotismo), mentre la seconda parte sviluppa un percorso conoscitivo più universalizzante basato sulle fasi del ciclo lunare.

“To Have Without Holding” la fatica d’amare fuori dagli schemi etero-patriarcali, basati su possesso e sfiducia. Piercy riflette invece su un amore aperto alle difficoltà e alla gioia, un amore che non sottrae (the cupboard unlocked, non è una preoccupazione) e che richiede lavoro e flessibilità (it hurts [...] stretching the muscles) così da esaltare al meglio la libertà di ogni componente affettivo: imparare a to love and let go noi stess_ e chi amiamo.

Learning to love differently is hard,

love with the hands wide open, love

with the doors banging on their hinges,

the cupboard unlocked, the wind

roaring and whimpering in the rooms

rustling the sheets and snapping the blinds

that thwack like rubber bands

in an open palm.

It hurts to love wide open

stretching the muscles that feel

as if they are made of wet plaster,

then of blunt knives, then

of sharp knives.

It hurts to thwart the reflexes

of grab, of clutch ; to love and let

go again and again. It pesters to remember

the lover who is not in the bed,

to hold back what is owed to the work

that gutters like a candle in a cave

without air, to love consciously,

conscientiously, concretely, constructively.

I can’t do it, you say it’s killing

me, but you thrive, you glow

on the street like a neon raspberry,

You float and sail, a helium balloon

bright bachelor’s button blue and bobbing

on the cold and hot winds of our breath,

as we make and unmake in passionate

diastole and systole the rhythm

of our unbound bonding, to have

and not to hold, to love

with minimized malice, hunger

and anger moment by moment balanced.

UNA DONNA

Marisa Merz (1926-2019)

[ALT TEXT: foto a colori di Marisa Merz siede dando le spalle alla fotocamera. Le gambe tese fino alla parete di fronte, le scarpette in rame ai piedi. Una grande finestra si apre su una città in notturna.]

Piangiamo la visionaria, grande artista Marisa Merz. Vide il mondo distillato attraverso il suo occhio interiore; così appassionata, era un angelo in terra. La sua estetica del miracolo quotidiano è alla radice dell’Arte Povera. La notte scorsa le stelle hanno brillato mentre le attraversava, sulla via per raggiungere Mario. Carolyn Christov-Bakargiev

Viene spesso dichiarato che non è facile offrire un profilo personale di Marisa Merz, definita frequentemente l’unica esponente donna dell’Arte Povera. Quanto di personale fosse necessario svelare l’ha deciso da sé, condividendolo soprattutto attraverso la sua arte che si sviluppa a partire dagli anni 60 proprio sulla soglia tra il domestico e il pubblico. All’interno dello studio a Torino, uno spazio condiviso con il marito: “Non si dà coppia più antitetica, ma in definitiva felicemente collaborante di Mario e Marisa”.

Dopo la morte del marito, Marisa ha proseguito la propria ricerca di dinamismo della materialità. La produzione artistica del poverismo è composta da oggetti in divenire, per definizione di Germano Celant che ne discute un’energia performativa intrinseca.

Sicuramente appropriato parlare di energia quando si parla di Marisa Merz, che tra i materiali di impiego più frequenti ha conduttori. Come le lamine di alluminio “sinuosi e repulsivi ammassi di lamiera che pendono dal soffitto. Merz li cuciva con il punto metallico per la figlia Beatrice e li ammassava nelle stanze di casa”. Queste installazioni che si sviluppavano all’interno della casa trovano nuova energia quando incorporate nelle mostre collettive cui prende parte negli anni. Seguono diversi esperimenti con il rame ed il nylon, una serie di lavori e di composizioni miste che accrescono il suo portfolio d’artista, e che vengono perlopiù presentate senza titolo e non datate, sfuggendo alla linearità della cronologia e della categorizzazione. Le dimensioni ridotte di questa nuova pratica si caricano di una grande potenza concettuale, come le scarpette di nylon cucite ad uncinetto ed esposte ad Amalfi. Trovano posto sul bagnasciuga assieme alle coperte, ricamate sempre in nylon, e trasportate dal marito, Mario Merz, a completare un’offerta in dedica alla figlia, Beatrice (Bea, più ricorrente è il diminutivo) sulla quale agiscono inevitabilmente le forze naturali come le onde che modificano oltre la lavorazione di Merz il materiale adagiato sulla sabbia. A questa fase di diretta interazione con l’ambiente naturale, che si sviluppa fino alla costruzione di veri e propri nuovi habitat di arte immersiva, segue una diametralmente opposta di sperimentazione creativa con l’argilla: “isolate da qualsiasi contesto, le teste di donna o antropomorfe appaiono come sospese nel tempo e nello spazio, forme sintetiche ancora instabili e in corso di definizione”. E fino ai disegni dei volti anonimi di donna in grafite – un conduttore elettrico, come i materiali precedenti –, mischiati con il rossetto applicato alla tela: un frammento di femminile stereotipato, quasi pubblicitario.

Beatrice Merz, figlia dei coniugi-artisti, alla quale si deve oggi la fondazione e amministrazione del fondo Merz, è ispirazione profondissima per Marisa, che decide di investigare apertamente il tema della maternità e in stretta connessione con l’ambiente domestico. È sicuramente il caso del ribaltamento del tavolo in compensato che si trasforma in un’enorme altalena per il gioco (Altalena, 1968), o del continuo impiego del movimento richiesto dalla tessitura manuale per lavorare diversi materiali.

La ripetizione monotona del gesto del cucito, socialmente indotto come femminile, viene eseguito su metalli di fabbrica, luogo soprattutto di impiego maschile (e una delle poche informazioni che si hanno della vita di Marisa Merz è che suo padre lavorava alla FIAT), risultando in una commistione di generi e modi che trova espressione nell’arte povera e possibile.

Marisa Merz ha preso parte a documenta 7 nel 1982 e documenta 9 nel 1992. Ha partecipato alla Biennale di Venezia nel 1988 e dalla stessa ha ricevuto il premio speciale della giuria nel 2001. Solo nel 2013 le viene consegnato il Leone d’Oro alla carriera.

Marisa Merz è morta a 93 anni il 19 luglio.

Ti ricordiamo che hai tempo fino al 10 agosto per proporci un’idea da inserire nello speciale Agnès Varda che abbiamo in cantiere per l’autunno. Non deve essere necessariamente un contributo scritto: se disegni, suoni o filmi e vuoi ricordare Varda, ti aspettiamo.

Ci auguriamo che tu abbia modo di sfuggire da caldo, zanzare e lavoro per qualche giorno e possa dedicarti alle cose e persone che ti piacciono davvero! Noi ci rileggiamo tra un mese, o forse prima?

Un abbraccio,

Francesca, Gloria e Marzia