La ghinea di giugno

Benvenutu a Ghinea, la newsletter reduce dalla sua prima apparizione pubblica. Siamo state felicissime di partecipare a Best Off e desideriamo ringraziare Barbara Bernardini per aver organizzato l'evento e averci invitate, le altre riviste e newsletter che hanno dialogato con noi, tutte le persone che sono venute al banchetto per salutarci e scambiare una chiacchiera e quelle che si sono iscritte dopo averci sentite parlare. Nella speranza di rivederci il prima possibile, una piccola comunicazione di servizio: abbiamo creato un account Instagram per esserci anche negli altri giorni del mese. E ora ecco il numero di giugno. Buona lettura!

«Siamo campi di battaglia per programmi di ingegneria “evolutiva” e di controllo». Sulla sparizione del testosterone dal mercato italiano e DIY bio-hacking: le conseguenze per le persone trans.

Mexie, una delle due conduttrici del podcast The Vegan Vanguard che abbiamo intervistato a dicembre, ha pubblicato un video dedicato alle derive deteriori del veganesimo che sposiamo in pieno. Puoi recuperare la prima delle Ghinee che abbiamo intenzione di dedicare ad antispecismo, veganesimo e anticapitalismo a questo link.

Dalla rivolta di Stonewall del 1969 sono passati 50 anni ma molte delle realtà attuali hanno difficoltà a inquadrare l’importanza del pride nella sua radicale essenza politica. In Italia, è difficile trovare articoli belli come questo, e cioè capaci di celebrare la parata come forma di resistenza all’oppressione esercitata dalle forze dell’ordine e dallo stato, di supporto nei confronti dei soggetti alienati dalla struttura eteropatriarcale, di protezione dei diritti di esistere senza dover chiedere il permesso e magari anche ringraziare quando viene tollerato e concesso.

Uno strisciante neoliberismo ha convinto attraverso forme mercificate di visibilità che non esiste un momento storico migliore di quello attuale per la comunità queer, nemmeno in termini aspirazionali. Se è vero che il fatto che esista un target d’acquisto tanto potente da vedere i brand reinventarsi modi di inserirsi nel mercato attraverso l’ostentazione dell’eguaglianza di diritti significa che un’operazione di riconoscimento è avvenuta, non possiamo certo ignorare che gran parte di questi brand sostengono quotidianamente forme di oppressione di diverso tipo e non accompagnano la vendita targetizzata con un processo di inclusione.

La comunità è apparentemente sostenuta e rappresentata da enormi entità commerciali che sponsorizzano le marce internazionali, ma la verità è che il supporto effettivo è scarso e il capitalismo arcobaleno crea solidarietà solo tra acquirenti e non guarda alla comunità queer come soggetti. Basti pensare all’intervento di brandizzazione della Coca Cola, nel caso emblematico della sua presenza a Milano con una t-shirt in edizione limitata e un hashtag alternativo (#LoveUnites) che, in nome dell’amore, oscura la partecipazione politica (#LaPrimaVoltaFuRivolta) in favore di una più militanza mite, e soprattutto trasversalmente commerciabile.

Come già osservato da Enrico Gullo, non ci troviamo davanti a compromessi sulla via della liberazione totale ma all’assimilazione da parte dei brand di quegli elementi della queerness che possono essere venduti perché non considerati più largamente inaccettabili. Il capitalismo arcobaleno comporta il monopolio aziendale sullo stato dell’amore, ed è lontano dal destabilizzare il sistema escludente che marginalizza i soggetti non assimilati.

[Alt Text: manifestanti marciano con uno striscione che recita “queer liberation not rainbow capitalism”. Fonte.]

Senza vergogna o preoccupazione alcuna, il capitalismo arcobaleno esprime una contraddizione intrinseca sia morale che economica: molte delle aziende che sostengono con campagne pubbliche e colorate il loro supporto alle manifestazioni di amore non eteronormativo, solitamente con meno vivacità ma con ben più investimenti sostengono entità politiche e sociali che quotidianamente opprimono, reprimono, e minacciano i diritti di quegli stessi soggetti non normativi.

Questa operazione di subdola assimilazione e normalizzazione di alcuni elementi e alcuni soggetti queer comporta un divario e una marginalizzazione ancora più estrema dei soggetti che invece non praticano la via dell’assimilazione, o che non presentano i connotati percepiti come rassicuranti. Lo dimostra il tono scandalistico adoperato per raccontare del violento attacco omofobo subito da due donne su un bus di Londra. A chiarirlo in un articolo è una delle vittime la cui immagine è stata condivisa dalle varie testate internazionali al fine di sfruttarne proprio quei connotati che vengono percepiti – e presentati – come normali. Scrive la stessa Chris: “The photo of me and my date went viral after our attack – but only as we’re white, feminine and cisgender. Sympathy and action must be for all.”

Breve storia di come il colonialismo ha imposto il binarismo di genere in Africa e di come le comunità queer stanno cercando di riprendersi ciò che gli invasori hanno distrutto.

A Mumbai, grazie a un progetto di crowdfunding, è nata la prima biblioteca delle donne indiana. Lo spazio è gestito dall'artista e attivista Aqui Thami e conta circa seicento titoli di narrativa, filosofia, saggistica, poesia e graphic novel provenienti da tutto il mondo. Thami organizza anche incontri e workshop con l'obiettivo dichiarato di creare una comunità di lettrici indifferenti alle divisioni di casta e di ispirarle, attraverso gli esempi che troveranno in biblioteca, a battersi per modificare il ruolo della donna nella società indiana.

[Alt Text: due fotografie della biblioteca Sister Library che ritraggono due ragazze inginocchiate di fronte agli scaffali, presumibilmente intente a leggere. Nella seconda foto si intravede anche un uomo che legge seduto su dei cuscini. Fonte.]

Mentre inviamo questa Ghinea è ancora in corso il campionato mondiale di calcio femminile. Roberta Decarli, per L’Ultimo Uomo, racconta come la Francia si è preparata ad accogliere e promuovere il mondiale, come è stata gestita l’infrastruttura per la trasmissione televisiva delle partite e in che modo le squadre stesse si fanno conoscere attraverso i social media. Soprattutto, ci spiega perché questo mondiale femminile è così importante: a maggiore visibilità corrispondono maggiori introiti, in teoria, per tutte le parti in causa, ma soprattutto per i marchi sponsor e per la FIFA. In Italia (ma non solo), le calciatrici delle serie A e B sono considerate “dilettanti”, perciò non hanno e non possono firmare contratti di lavoro o di collaborazione con le società calcistiche equiparabili alla controparte maschile. Decarli descrive la grave disparità in un altro articolo:

Il massimo che potrebbe ricevere una calciatrice in Italia si aggira sui 40.000 euro lordi all’anno, ai quali può aggiungersi un’eventuale indennità se ha un contratto pluriennale. Una cifra che potrebbe sembrare quasi dignitosa, se non si tenesse in conto una cosa: dato che il calcio tecnicamente non è il loro lavoro, le giocatrici non ricevono i contributi previdenziali (un problema “risolto” negli sport individuali con l’arruolamento nelle forze armate). E, dato che si allenano tutti i giorni per poter giocare ad alto livello, non possono permettersi un altro lavoro a tempo pieno. Date queste premesse, la mancanza di un contratto vero e proprio non è solo una questione di soldi, ma anche di qualità della vita durante gli anni in campo e dopo.

Intanto Gloria e Francesca si sono sorbite una buona dose di insulti e mansplaining per aver commentato in un Twitter thread il numero “speciale” (di sabato 8 giugno) della Gazzetta dello Sport dedicato alla nazionale italiana femminile. Una copertura che è stata definita da “mensile delle Winx”: le calciatrici vengono presentate attraverso un tratto distintivo della personalità, il segno zodiacale, gli hobby e il sogno nel cassetto alternativo alla carriera sportiva professionale (per esempio “diventare mamma” o “maestra d’asilo”). Svogliate, poi, le scelte linguistiche della Gazzetta: oltre a “calciatrice” nessun termine tecnico è declinato al femminile, garantendo l’effetto di una squadra composta di soli “portieri”, “centrocampisti”, “difensori” e “terzini”. Il maschile continua a essere neutro, ma non spariscono di certo le figure maschili — padri, nonni, compagni di scuola — che hanno avuto, ci tiene a raccontare la Gazzetta, un ruolo cruciale nel permettere alle atlete di perseguire sogni e carriera nonostante il loro genere.

Giulia Siviero discute, per Il Post, la necessità di combattere gli automatismi linguistici che fanno "suonare male" all'orecchio parole come "portiera" o "difensora". La polisemia è una possibilità che la lingua realizza attraverso l'uso e l'abitudine, la grammatica si adegua alle evoluzioni e necessità degli individui che vivono in società, non il contrario:

Già nel Grande Dizionario Italiano di Aldo Gabrielli, del 1976, si dice che il femminile di “portiere”, riferito a chi custodisce la porta di ingresso di un edificio è “portiera”. Ma in quel caso, mi pare che nessuno abbia sollevato l’obiezione che si è sentita circolare nelle ultime ore su Laura Giuliani: e cioè che “portiera” non va bene perché fa pensare alla portiera della macchina. Vale il contesto, dunque. Anche nel caso in cui la portiera sia la persona che sta in porta per impedire l’entrata della palla: è evidente che quella cosa verde è un campo da calcio e non un parco macchine, no?

Il New York Times ha compilato un’intervista-collage con 108 calciatrici presenti ai mondiali, con domande mirate che evidenziano le enormi difficoltà affrontate dalle donne: qual è il più grande sacrificio che hai dovuto compiere per giocare a calcio? Quanti lavori fai oltre a giocare a calcio? Che ne pensa la tua famiglia del tuo lavoro da calciatrice professionista? La difensora Jamaicana Chanel Hudson-Mark risponde così alla domanda “qual è la parte migliore dell’essere una calciatrice?”: “dimostrare a chi critica che hanno torto. In ogni aspetto della nostra società c’è un’abitudine o una tendenza a sottovalutare le donne. Detto questo, è bellissimo zittire gli scettici”.

Qui una serie di profili di calciatrici raccontate (in italiano) attraverso la loro tecnica in campo e la loro personale storia sportiva. Di nessuna ci viene detto se nel tempo libero ami cucinare, e va bene così.

[Alt Text: l'abbraccio di gruppo tra le calciatrici della nazionale italiana dopo la vittoria contro il Portogallo che le ha qualificate per il mondiale. Fonte.]

Per capire che aspetto ha una piattaforma media in cui i temi che contano sono scelti dalle donne, News Mavens raccoglie notizie e articoli di attualità selezionati da un team esclusivamente femminile di giornaliste.

In occasione del Pride Month la piattaforma Working Class History ha dedicato una miniserie di podcast a un evento fondamentale della storia recente inglese, già splendidamente raccontato nel film Pride: lo sciopero dei minatori contro Margaret Thatcher e il coinvolgimento solidale di un piccolo gruppo LGBTQ londinese, che raccolse fondi per i lavoratori in difficoltà.

[Alt Text: corteo del gruppo Lesbians and Gays Support the Miners. Fonte.]

Nella Ghinea di novembre abbiamo parlato brevemente delle sterilizzazioni forzate perpetrate in Canada. Torniamo sull'argomento perché all'inizio del mese è trapelato il rapporto che ha indagato la scomparsa e l'assassinio di circa 1200 (ma i numeri sono tutt'altro che definitivi) donne indigene tra il 1980 e il 2012 e che ha tirato una conclusione clamorosa: si è trattato di genocidio. Difatti, è solo considerando assieme le sterilizzazioni e il fatto che le indigene sono dodici volte più suscettibili di violenze rispetto alle bianche che la parola genocidio calza a pennello, almeno se si segue la definizione delle Nazioni Unite. L'indagine ha suscitato molto scalpore e infastidito alcuni conservatori, che si sono scoperti stranamente puntigliosi circa il peso specifico delle parole e le responsabilità di chi le pronuncia. Non è altro che la naturale reazione di uno stato capace di controllare le nascite su base razzista, argomentano le tre autrici di questo pezzo, e perfettamente incapsulata nella titubanza di Justin Trudeau nel parlare chiaramente di genocidio. Se queste sono le risposte, la domanda immediatamente successiva è: che speranza di giustizia possono ragionevolmente nutrire le comunità indigene canadesi? Purtroppo poche, perché se le istituzioni fanno muro, ciascuna a suo modo, è anche vero che l'opinione pubblica risulta scarsamente informata al riguardo — e quel ch'è peggio non è capace di attribuire chiare responsabilità per dei crimini che pure riconosce.

Servono lettori per mandare in stampa “Vita. L’aborto di un Paese civile”, un progetto editoriale dell’associazione culturale Altrinformazione e di Obiezione Respinta. A partire dalla testimonianza e dal lavoro di Anna Cercignano, questo racconto a fumetti mette a tema la difesa dei diritti sessuali e riproduttivi.

Il 14 giugno le donne svizzere hanno fatto sciopero. Non per la prima volta, e non un giorno casuale: il primo sciopero del 1991 era stato indetto per protestare contro la mancata traduzione in legge dell’articolo costituzionale sulla parità tra i sessi, iscritto nella costituzione federale il 14 giugno 1981. Nonostante l’articolo sancisse che “uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore” e obbligasse le istruzioni a provvedere all’eliminazione concreta di ostacoli e disparità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, nulla era stato fatto al riguardo. Fino al 1981 “l'ordinamento giuridico si fondava sul presupposto che uomini e donne fossero di natura diversa e che, pertanto, diversi dovevano essere i rispettivi diritti e doveri. Il principio della parità giuridica dei cittadini non era applicato al rapporto tra i sessi”. Non sorprende, infatti, che il suffragio e l'eleggibilità femminili siano state accordate (mediante un referendum in cui solo gli uomini, e il 65,7%, hanno potuto esprimere il loro benestare) solo nel 1971, e unicamente a livello federale: il cantone Appenzello Interno ha concesso il diritto di voto alle donne nel 1990, costretto da una sentenza del tribunale federale elvetico. Le richieste che hanno spinto le svizzere a scendere in piazza il 14 giugno 2019 sono (purtroppo) ancora le stesse di ventotto anni fa: parità salariale, riconoscimento (CHF!) del lavoro domestico e di cura, maggiore e migliore rappresentanza femminile nella politica e nell’impresa.

[Alt Text: immagine d'archivio dello sciopero svizzero del 1991. Le manifestanti sfilando dietro un cartello che recita "10 ans d'illegalité, ça suffit!! Collectif 14 juin Genève", ovvero "10 anni d'illegalità, basta!! Collettivo 14 giugno Ginevra". Fonte.]

La grève des femmes, Suisse Repetita è un audio reportage in tre parti realizzato per la Radio Télévision Suisse e Binge Audio dalle giornaliste Emilie Gasc e Victoire Tuaillon (quest’ultima conduttrice dell’ottimo podcast femminista sulle mascolinità Les couilles sur la table). Le donne di tutte le età intervistate raccontano che cosa significa essere donna in Svizzera, e che cosa si è dovuto lottare per abolire: le filiere di solidarietà per aiutare chi desiderava abortire in sicurezza (previa autorizzazione di un medico) prima della depenalizzazione dell’aborto nel 2002; la nomina di un tutore responsabile del benessere del bambino figlio di una donna non sposata; la possibilità per il marito di tenere per sé i due terzi del patrimonio familiare in caso di divorzio; l’obbligo fino al 1984 di ottenere il consenso del marito per aprire un conto corrente a nome proprio.

Per un paese che fa della propria neutralità e ordine un vanto, uno sciopero è un ricorso estremo, e fortemente osteggiato. La spinta per lo sciopero è partita, come nel 1991, dalle sindacaliste svizzere, riunitesi in congresso come rappresentanti donne dell’Unione Sindacale Svizzera nel gennaio 2018, che hanno votato all’unanimità per organizzare le manifestazioni del 14 giugno 2019. Eppure molte voci, come per esempio l'Unione svizzera degli imprenditori, ritengono lo sciopero illecito, un disturbo al principio della paix du travail (la “serenità del lavoro”), e pertanto possibile solo a patto di richiedere un giorno di congedo pianificato. Manca dei criteri previsti dalla costituzione in materia di proteste sindacali poiché, arguiscono i contrari, esistono leggi specifiche che regolamentano la disparità tra uomini e donne in ambito lavorativo, e qualora la situazione di disuguaglianza concernesse una persona o un gruppo di persone, è opportuno e necessario ricorrere ai percorsi legislativi appositamente adibiti per far rispettare la legge. L’ennesima presa in giro dato che la richiesta delle scioperanti è, appunto, che siano finalmente applicate le regolamentazioni già esistenti.

L’organizzazione è stata capillare e attenta a mantenere la protesta decentralizzata: non un’unica manifestazione in un grosso centro cittadino, ma tanti cortei in ogni angolo della federazione. Anche per permettere ai singoli collettivi di agire con creatività e secondo le caratteristiche locali. Per esempio, il guet di Losanna — il “guardiano” che dalla cattedrale urla l’ora dalle dieci di sera alle due di notte per non disturbare la popolazione con il rintocco delle campane — ha ceduto il posto alle scioperanti, les guettes, che dalla mezzanotte hanno annunciato alla città lo scoccare dell’ora dello sciopero femminista. Numerosi poi i gruppi di sostegno maschili, che si sono organizzati in autonomia per appoggiare lo sciopero, per esempio sostituendosi alle colleghe e partner per permettere loro di fare numero scendendo in piazza il 14 giugno. La partecipazione è stata massiccia, secondo l’Unione sindacale svizzera erano in 160mila a Zurigo, 60mila a Losanna, 40mila a Basilea e Berna (dove c’è stato un corteo di circa cinquemila passeggini e carrozzine), 12mila a Friburgo e Sion, 10mila a Bellinzona, Neuchâtel e Winterthour.

[Alt Text: foto di un corteo in sciopero il 14 giugno 2019, il lenzuolo annuncia lo sciopero femminista in tedesco, francese e italiano. Fonte.]

FATTO DA NOI

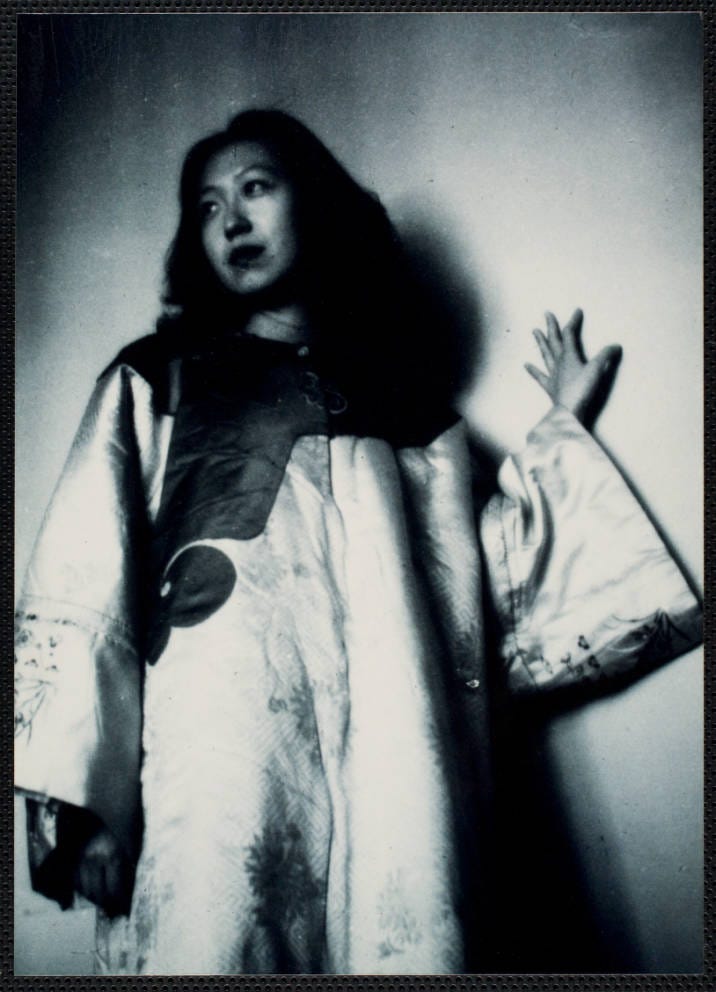

Francesca ha scritto per Il Tascabile un invito alla lettura di Zhang Ailing 张爱铃, scrittrice cinese nota anche col nome anglicizzato Eileen Chang. Dalla biografia di Zhang possiamo imparare molto della storia politica cinese del Novecento: le migrazioni tra Shanghai e Hong Kong, l’esilio definitivo in California sono state determinate dal secondo conflitto mondiale e dalla fondazione della Repubblica Popolare, ma sono anche state inevitabili conseguenze del collaborazionismo intellettuale reso poi inaccettabile dai rovesci di potere. Nei suoi racconti gli anni di occupazione giapponese in Cina sono appena nominati, ma la vita quotidiana resa incerta e povera dalla guerra traspare nelle descrizioni sartoriali che Zhang tanto ama. Il qipao, l’abito che le donne di Zhang indossano, è oggi famoso come “costume tradizionale”, ma la sua recente evoluzione segue fedelmente svolte e necessità del progresso cinese. Secondo Zhang è sufficiente descrivere fattura, taglio, materiali di un qipao, gli accessori e pettinature che lo complimentano, per svelare implicitamente condizioni sociali ed economiche delle sue protagoniste, ma anche suggerire vite interiori in cui la scomodità dei vestiti è legata allo sconforto delle menti.

[Alt Text] Ritratto in bianco e nero di Zhang Ailing, in posa per un servizio fotografico promozionale e vestita con un abito "in stile cinese", 1944. Fonte.

UN LIBRO

L'invenzione occasionale di Elena Ferrante (Edizioni E/O, 2019)

Elena Ferrante riferisce di non aver mai scritto su commissione e con scadenze prefissate. Quando il Guardian le chiese di tenere una rubrica settimanale si spaventò e se infine decise di accettare la collaborazione stabilì tuttavia delle clausole: la rubrica sarebbe stata a tempo determinato (un anno) e lei avrebbe risposto a una serie di domande inviatele dalla redazione, a mo' di tema scolastico. Si configurava in questo modo un lavoro del tutto diverso da quello necessario per completare un romanzo: una scrittura di reazione piuttosto che uno slancio creativo autonomo, una risposta a una sollecitazione esterna attorno a cui intessere un breve saggio anziché il nucleo di un pensiero personale da sviluppare. La cadenza settimanale della rubrica poteva trasformarla in una banale serie di pillole di Elena Ferrante, isolate e scollegate fra loro, ed è possibile che leggerla in diretta sul sito del Guardian adeguandosi ai tempi di pubblicazione abbia restituito proprio quest'impressione. Raccolte ora in un unico volume illustrato da Andrea Ucini, queste uscite episodiche si compattano anche tematicamente e incoraggiano l'irresistibile tentazione di notare echi ricorrenti e di seguirli saltando avanti e indietro o tornando a rileggere e raffrontare, scompigliando così l'ordine cronologico. Questa breve raccolta di scritti sparuti diventa allora qualcos'altro, non una punteggiatura ma un abbozzo di ricamo, non un'opera di saggistica ma una forma ibridata che neanche troppo in sordina attinge dalla finzione.

Di Ferrante non sappiamo niente se non quanto scrive lei stessa (e dal momento che ha fatto sapere di voler controllare la propria biografia ciò che ne hanno scritto gli altri è uno scippo non solo del suo anonimato ma anche della sua autorialità: oltre a essere meschino, dunque, è apocrifo). A conti fatti è come non saperne niente. Nel raccontare la sua evoluzione da diarista da cameretta ad autrice di romanzi, fa eco a La frantumaglia («La finzione letteraria mi pare fatta apposta per dire sempre la verità») e ricorda:

Dovevo smettere con la scrittura diaristica e convogliare il desiderio di dire la verità — le mie verità più impronunciabili — dentro racconti di invenzione. Andai per quella strada anche perché il diario stesso stava diventando un'invenzione. Spessissimo, per esempio, non avevo tempo di scrivere giorno per giorno, ma così mi pareva che si interrompesse il filo delle cause e degli effetti. Allora colmavo i vuoti scrivendo pagine che poi retrodatavo. E nel farlo davo ai fatti, alle riflessioni, una coerenza che le pagine scritte giorno per giorno non avevano.

(Tenere un diario, 3 febbraio 2018)

Poco più avanti è ancora più esplicita:

Non riesco a tracciare una linea di demarcazione tra storie vere e storie di invenzione. Progetto, per esempio, un racconto in cui io, a quarantotto anni, d'inverno, in una casa vuota di campagna, resto chiusa nella cabina della doccia, il rubinetto non si chiude, l'acqua calda è finita. Mi è successo davvero? No. è successo a una persona che conosco? Sì. Questa persona aveva quarantotto anni? No. Perché allora costruisco un racconto in prima persona come se fosse successo a me?

(Il finto e il vero, 17 febbraio 2018)

Delle interviste che da anni concede dice semplicemente:

È scrittura che va a collocarsi accanto a quella dei libri come una finzione non molto diversa da quella letteraria. Mi invento per un giornalista, ma anche il giornalista con le sue domande si inventa per me.

(Interviste, 15 settembre 2018)

C'è dunque un patto che aprendo L'invenzione occasionale si ha la tentazione di dare per scontato, stipulato e controfirmato: quando parlerà di se stessa dirà la verità. Non è detto. Potrebbe avere due o più figlie (Figlie, 24 marzo 2018) oppure un figlio, oppure nessun figlio. Potrebbe aver attraversato tutte le tappe dell'istruzione successive alle scuole elementari senza passione, solo per senso del dovere, per riscoprirsi eterna studentessa solo dopo la laurea (Piacere di apprendere, 2 giugno 2018), oppure no. Conta poco: è presto chiaro che ogni elemento biografico introdotto non è che un pretesto per agganciarsi a ciò di cui le sta davvero a cuore parlare. Che sia la necessità delle nuove generazioni di superare quelle precedenti anziché guardare con nostalgia a un passato mitico (e farsi tentare da chi promette di restaurarlo), o la meraviglia divertita nello scoprire un filo che lega madri, figlie e nipoti e che rimane nascosto durante i conflitti della giovinezza per riaffiorare innocuo in vecchiaia (Madri, 25 agosto 2018), Ferrante parte da piccoli episodi, abitudini o idiosincrasie per allargarsi, guardarsi intorno curiosa, dipanare o riavvolgere intrichi e soprattutto interrogarsi. Non si allontana mai troppo da sé e al contempo non c'è modo di determinare se stia veramente raccontandosi o piuttosto costruendosi, sdoppiandosi e triplicandosi e decuplicandosi in un complesso gioco di specchi più che mai capace di avvicinarla a chi legge — e che ciascuno decida se prestare più attenzione all'immagine così nitida o alla possibilità che non si tratti d'altro che un ingannevole riflesso.

Non ci sono solo scorci di vita privata: più spesso Ferrante rivisita e intreccia argomenti che le sono cari, come la scrittura e soprattutto la riflessione sul femminile. La vicinanza e il supporto che riserva alle donne sono totali, senza condizioni. Saputo per esempio che Maggie Gyllenhaal adatterà il romanzo La figlia oscura, decide immediatamente di non interferire:

È un libro a cui tengo in modo particolare e una parte di me vorrebbe che il futuro racconto per immagini di Maggie aderisse pienamente al mio racconto. Ma la parte meno rozza sa che è in gioco qualcosa di ben più rilevante della difesa istintiva delle mie invenzioni. Una donna ha trovato in quel testo delle buone ragioni per mettere alla prova le sue capacità creative. Gyllenhaal ha deciso, cioè, di muovere dalla Figlia oscura non per dare forma di racconto cinematografico alla mia esperienza del mondo, ma alla sua. Ed è questo che va considerato importante, per me, per lei, per tutte le donne. Ogni volta che una di noi prova ad esprimersi, dobbiamo augurarci che la sua opera sia proprio sua e riesca bene. [...] Non mi sento dunque di dire: devi restare dentro la gabbia che ho costruito io. Siamo già tutte da troppo tempo dentro la gabbia maschile [...].

(Libertà creativa, 6 ottobre 2018)

Va da sé che quando è un uomo a voler adattare le sue opere Ferrante non gliele nega ma è assai meno «acquiescente» e gli chiede di non deviare troppo dal testo. Restare dentro quella gabbia «[f]arà bene a lui forse più che a me», taglia corto. Tale disparità di trattamento non rimane circoscritta alla sfera professionale ma è anche buona norma privata: come l'arte, anche ogni altro aspetto della vita femminile «è stato codificato in funzione delle necessità maschili» (Le odiose, 17 marzo 2018) e dunque Ferrante si rifiuta di dir male di altre donne. Non si tratta di ecumenica bonomia, bensì di opporre un deciso rifiuto al divide et impera che incoraggia le donne a competere tra loro per brillare sotto lo sguardo compiaciuto di un qualsiasi uomo. E se tale rifiuto significa restare vicina a «qualche stronza», lei resterà vicina a tutte le stronze necessarie. Controversa e rétro quanto si vuole questa è in tutto e per tutto una posizione politica, sebbene di politica comunemente intesa Ferrante parli poco o niente.

La critica allo sguardo e alla mano maschili, sempre così centrali, sempre così coprenti, sempre primo termine di paragone che riduce tutto il resto a mera differenza, la impegna in più occasioni. Il racconto maschile del sesso (14 aprile 2018) la spazientisce non solo perché le rende chiaro come tutto ruoti attorno alla soddisfazione di lui e che «[i]l nostro piacere è consistito nel vederci collocate indiscutibilmente al centro della loro scena» (corsivo nostro) ma anche e soprattutto perché ritrova le stesse cornici, ormai interiorizzate, anche nei racconti femminili che se ne credono sganciati. Diffida delle lodi dei colleghi maschi perché capace di annusare quella sottotraccia paternalistica che affida alle scrittrici un compito diverso, e meno importante, rispetto a quello assegnato agli scrittori — i quali a dispetto di tutto «tengono rigorosamente per loro la letteratura che rivoluziona, che si spinge su terreni minati, che stimola lo scontro politico e la lotta eroica col potere, che si espone impavida al pericolo in difesa dei valori fondamentali» (Donne che scrivono, 27 ottobre 2018). Troppo spesso ci si preoccupa di avanzare un femminismo che sia rassicurante per gli uomini, Ferrante invece non ha pazienza da dedicare al vantaggio maschile in letteratura se non quella necessaria ad analizzarlo e coglierne il riflesso negli intrecci e nei soggetti delle storie che leggiamo. Divertendosi per esempio a immaginare un genderswap nel racconto di Hawthorne Wakefield, e concludendo che non sarebbe credibile (Al femminile, 8 dicembre 2018), si arrovella sui motivi per cui una situazione o un personaggio sembrano inevitabilmente maschili o femminili ma non giunge a una soluzione definitiva — quasi che il senso di una simile domanda risieda piuttosto (soltanto?) nell'atto di porsela tutti i giorni.

UN FILM

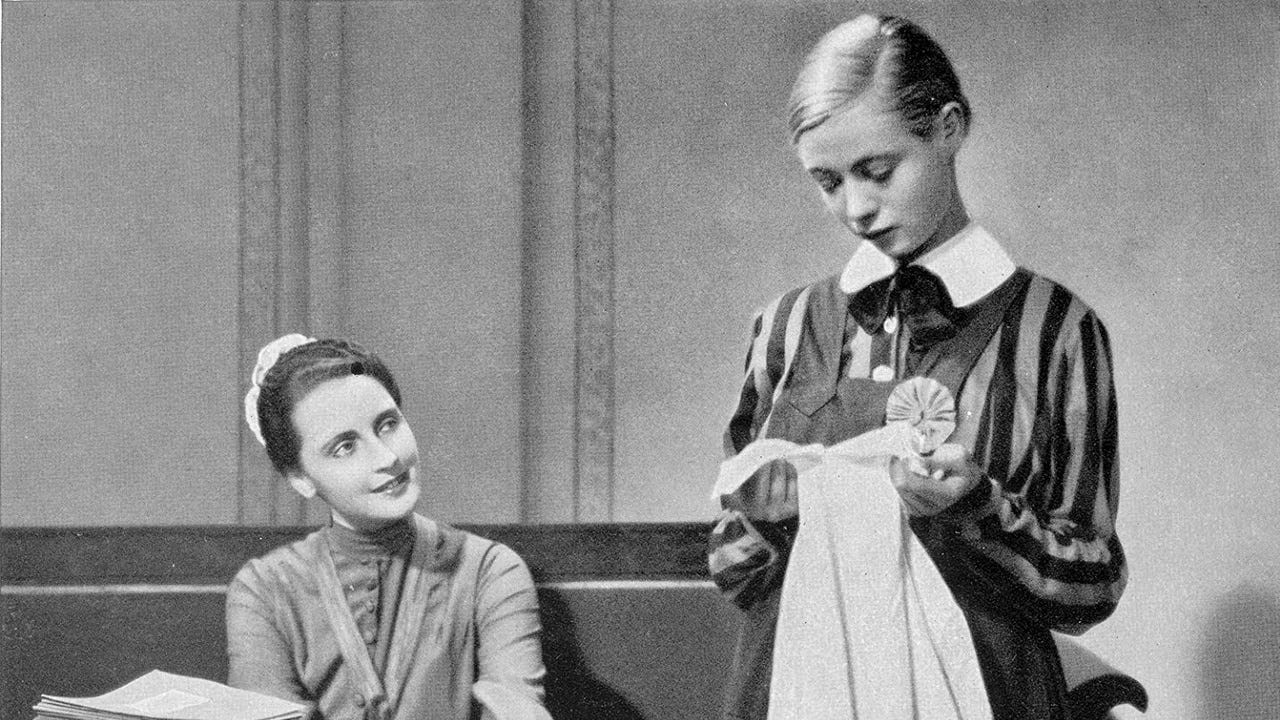

Mädchen in Uniform di Leontine Sagan (1931)

[Alt Text: fotogramma del film raffigurante le attrici Hertha Thiele e Dorothea Wieck nel ruolo di Manuela von Meinhardis e Fräulein von Bernburg rispettivamente. Manuela osserva la camicia smessa di Fräulein von Bernburg che le è appena stata donata da quest'ultima. Fonte.]

Ragazzine in camicia da notte che si tengono per mano e si raccontano i propri sentimenti: non un porno, bensì un capolavoro queer, un lavoro pionieristico di cinema sonoro prodotto in maniera cooperativa con un cast di sole donne. L’adolescente Manuela trova rifugio in un collegio femminile dopo la morte della madre e si prende una cotta esagerata (incoraggiata, se non apertamente ricambiata) per la sua insegnante Fräulein von Bernburg. Non ci sono uomini nel collegio, né se ne sente la mancanza, all’esterno c’è Potsdam, ma è appena visibile: il collegio è un mondo che si vuole autarchico, anche se la corrispondenza delle ragazze viene intercettata per impedire che le lamentele trapassino all’esterno. Nel suo classico Storia psicologica del cinema tedesco. Da Caligari a Hitler (1947), Siegfried Kracauer si convince che Mädchen sia un’allegoria politica, una metafora per riflettere sui meccanismi che permettono al despota — la Mutter Fräulein, ovvero la direttrice del collegio, una sorta di Federico II di Prussia — di mantenere il potere. Non riuscendo ad ammettere che l’omoerotismo dilagante tra le camerate del collegio possa fungere da leva rivoluzionaria contro l’autorità — identificata come rigidità “prussiana” che impone alle ragazzine una dieta povera e un solo vestito — Kracauer si limita a indicare nell’affetto scambiato tra le sottoposte (docenti e allieve) una coesione che addolcisce, ma non incrina l’autorità di potere, non meno feroce perché matriarcale. Eppure non può essergli sfuggito il bacio della buonanotte che Fräulein von Bernburg stampa sulla bocca di Manuela, molto più intenso dei buffetti che è solita dare alle compagne di dormitorio. Manuela ha bisogno di ubriacarsi di punch annacquato per poter uscire dall’armadio, in full drag, nei panni del paggio che ha interpretato per la recita della scuola, e urlare pubblicamente il suo amore per Fräulein von Bernburg. Lo scandalo che segue riguarda più la caduta della simulazione che aveva tenuto in piedi l’ordine gerarchico tra collegiali e istitutrici che la gravità dell’esistenza di una passione omosessuale. Ma se scopriamo che i vertici sono capaci di riassorbire ogni colpo inflitto alle dipendenze gerarchiche, significa che operiamo secondo un’impeccabile auto-sorveglianza patriarcale anche quando lo sguardo maschile non c’è? L’equilibrio di Mädchen non ha bisogno che il personaggio lesbico muoia per garantire l’egemonia del gruppo, anzi, la sua sopravvivenza allarga i confini del mondo conosciuto e concesso, senza intaccarlo alla radice. B. Ruby Rich (nel 1981) guarda Mädchen come “un dramma profondamente antifascista” perché associa al lesbismo liberato la potenzialità antiautoritaria di una ribellione collettiva che ha a cuore la mutua tenerezza. Ma quale gettata antisistemica può provocare un ambiente femminile che non è affatto isolato, ma assediato dalle trombe delle chiamate militari? È davvero così radicale amare apertamente una donna se la direttrice-dittatrice resta libera di uscire di scena, il suo ruolo intatto, grata della tragedia scampata? La comunità, dopotutto, per funzionare non deve perdere membri, preferisce ammorbidirsi per rendersi più vivibile, “tollerante”, ma non meno autoritaria.

Chiudiamo questa Ghinea subito dopo aver visto lo splendido film postumo Varda, par Agnès: ne approfittiamo per ricordarti che stiamo ancora valutando proposte per il numero speciale che vorremmo dedicarle, e che sei ancora in tempo per mandarci la tua. Nel frattempo altri speciali sono in preparazione: la storia, le lotte e il sapere femminili sono una miniera e anche se il tempo è poco vogliamo usarlo tutto per scavare.

Ci rileggiamo il 31 luglio.

Un abbraccio!

Francesca, Gloria e Marzia