Benvenut@ a Ghinea, la newsletter che spegne sette candeline. Per il nostro compleanno leggiamo vecchie e nuove amicizie: Sara Deon sul fenomeno delle vergini giurate, Francesca Parri sul lavoro universitario precario, Martina Lodi su Alba de Céspedes, che ringraziamo per questi doni significativi.

Femminilità o libertà: il fenomeno delle vergini giurate

di Sara Deon

Un uomo taglia con una forbice la lunga coda di capelli di una giovane donna: quest’ultima, al centro di un cerchio composto da soli uomini di mezza età, inizia a recitare un giuramento: “Giuro. Nessuna mano mi toccherà. Come Dio mi ha creato, la vita mi preserverà. Giuro la mia eterna verginità”. La telecamera scivola lentamente a sinistra, includendo un’altra figura chiave del rituale: il padre, che la guarda in silenzio e si fa testimone del giuramento. Nel suo mutismo e sguardo fisso, si potrebbe intravedere dell’orgoglio.

Questa è una delle scene centrali del film Vergine Giurata (2015) di Laura Bispuri, adattamento dell’omonimo romanzo di Elvira Dones, ambientato tra le montagne dell’Albania e Milano. Alba Rohrwacher indossa i panni della protagonista Hana, che da adolescente rimane orfana e viene salvata e accolta da una famiglia di vicini, stringendo un rapporto di sorellanza con la loro unica figlia, Lila. Immersa nella natura ostile di un villaggio delle Alpi settentrionali albanesi, Hana cresce quindi a stretto contatto col padre adottivo e inizia a sviluppare un’affinità verso una serie di pratiche quotidiane considerate appannaggio maschile — dallo sparare col fucile al potere passeggiare tra i boschi senza essere accompagnata da un uomo —, iniziando a prendere gradualmente coscienza di come i suoi interessi siano difformi rispetto a quanto prescritto dal suo ruolo di genere, e che l’unica strada per lei ineluttabile sia quella del matrimonio, con la rinuncia al mondo esterno, selvaggio e naturalistico, barattato con il radicamento all’asfittico ambiente domestico.

Uno degli episodi più significativi del film di Bispuri ha luogo mentre Hana e Lila stanno camminando per strada con la madre e incrociano una piccola processione: una donna vestita di bianco e con un velo che le copre il viso, bloccandole la vista, viene scortata a cavallo da un gruppo di uomini. Interrogata dalle figlie sul significato di quell’usanza, la madre risponde che gli occhi delle promesse spose vanno coperti cosicché non riescano più a ritrovare la strada di casa. Quando il mondo del villaggio con le sue usanze repressive inizia a stringersi intorno a lei, Hana decide di sottrarsi al suo destino nell’unico modo possibile che non sia la fuga e mantenendo l’onore della sua famiglia: diventando una vergine giurata, ossia diventando Mark.

[Alt Text: Alba Rohrwacher in una delle scene iniziali di Vergine Giurata di Laura Bispuri. La sua personaggia porta capelli corti e abiti maschili e si trova sulla riva di un lago o un fiume in un paesaggio montano.]

Il termine ‘vergine giurata’, o burrnesha in albanese, si riferisce a una donna che ha deciso di adottare a vita un’identità sociale maschile, venendo riconosciuta a tutti gli effetti come tale dalla comunità e accedendo agli obblighi e privilegi esclusivi della società patriarcale. Si tratta di un fenomeno che ha storicamente trovato diffusione prevalentemente in Kosovo e Albania, in particolare nell’area settentrionale delle Alpi Prokletije (le “Alpi Maledette”), al confine col Montenegro. Nella regione, la diffusione del fenomeno nel corso della storia è stata esacerbata dalla natura profondamente patriarcale della società albanese e dalla radicata influenza del Kanun, il sistema di leggi arcaiche albanesi, che lo scrittore Ismail Kadare in Aprile Spezzato descrive enfatizzandone la pervasività:

Non doveva illudersi: il Kanun era più potente di quel che sembrasse. Esso estendeva il suo potere dappertutto, sulle terre, sui confini dei campi, entrava nelle fondamenta delle case, nelle tombe, nelle chiese, nelle strade, nei mercati, nei matrimoni, saliva sugli alpeggi e ancora più in alto, fino al cielo, da cui ricadeva sotto forma di pioggia per riempire i corsi d'acqua, che erano la causa di un buon terzo delle uccisioni.

Storicamente, le motivazioni dietro alla scelta di diventare una vergine giurata sono state estremamente eterogenee. In Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins (2001), l’antropologa Antonia Young enuncia alcune delle diverse categorie di burrneshe, delineando anche le loro specifiche ragioni: per esempio, vi erano le donne cresciute come bambini, al fine di diventare capi famiglia e permettendo loro in questo modo di ereditare i beni familiari – questo solo a patto che non vi fossero altri membri maschili ancora in vita e rispettando così il sistema patrilineare albanese. Un altro caso che trovava ampia diffusione era quello di fare giuramento come vergine giurata per sfuggire al matrimonio, giacché la promessa sposa non aveva nessuna agentività nella scelta del marito: tutto veniva organizzato dalla famiglia della donna e dell’uomo, a prescindere dai loro desideri personali. In questa situazione, diventare una vergine giurata era una scelta accolta con rispetto dalla comunità, mentre il mero rifiuto del matrimonio non era contemplato e, qualora si verificasse, doveva essere punito col sangue. A prescindere dalle ragioni del singolo individuo, tale decisione talvolta era un obbligo, una necessità sociale, oppure una scelta più libera, limitatamente ai ristretti parametri di libero arbitrio storicamente riservati alle donne all’interno di questo sistema.

Prestando giuramento di verginità e spesso ribattezzandosi con un nuovo nome, dopo essersi tagliate i capelli corti e avere adottato un abbigliamento considerato tipicamente maschile (giacche, camicie, pantaloni, copricapo), performando cioè come uomini, le burrneshe potevano accedere al dominio maschile, con i suoi usi e diritti a loro prima preclusi: potevano tagliare la legna, prendersi cura della terra, cacciare, lavorare e possedere beni, inoltre potevano anche fumare, bere e imprecare.

Rinunciando quindi a un’estetica comunemente associata al femminile e alla possibilità di avere rapporti sessuali, diventare genitori e dare continuità alla propria discendenza, le vergini giurate non solo si guadagnavano il rispetto e il riconoscimento maschile ma, performando socialmente come uomini, entravano tout court a fare parte del loro gruppo.

[Alt Text: tre fotografie dal progetto Sworn Virgins of Albania di Jill Peters. I tre soggetti raffigurati hanno una presentazione di genere completamente maschile dal taglio di capelli all’abbigliamento alle pose con cui sono immortalati. Tutte le fotografie sono state scattate in esterna.]

Questo fenomeno è particolarmente interessante, perché rappresenta una forma storicizzata di transizione di genere socialmente riconosciuta e accettata all’interno di un sistema sociale radicalmente patriarcale. Per comprenderla appieno, però, è necessario prenderla in esame calata nelle sue specifiche coordinate storiche, geografiche e culturali: la scelta delle donne di essere riconosciute come uomini nella maggior parte dei casi è il prodotto di specifiche circostanze economiche e strutture familiari. Infatti, se come già sottolineato una famiglia veniva privata di tutti i suoi membri maschili, era economicamente e socialmente condannata: questa è una delle situazioni in cui con maggiore probabilità una delle donne della famiglia farebbe giuramento. Eppure, ci sono anche interviste come quelle nel breve documentario Burrnesha di Lukas Tielke in cui alcuni dei soggetti intervistati capovolgono i preconcetti che li raffigurano come individui vittimizzati, affermando la propria autodeterminazione in quanto vergini giurate e dichiarandosi felici e orgogliose della propria identità.

Oggi, la pratica delle burrneshe è considerata sempre più obsoleta, tanto che nel 2022 si stimava che ne fossero rimaste in vita solo dodici. Tuttavia, questo fenomeno storico continua a trovare respiro in film e opere letterarie, prevalentemente diretti e composti da registe e scrittrici, che fanno luce sul complesso intreccio di identità, cultura e libertà che le vergini giurate incarnano. Due di queste opere sono la già citata pellicola Vergine Giurata (2015) di Laura Bispuri e il romanzo Colei che resta della scrittrice bulgara René Karabash, tradotto da Giorgia Spadoni e pubblicato quest’anno da Bottega Errante, casa editrice specializzata nella narrativa e saggistica di area balcanica.

[Alt Text: La copertina italiana di Colei che resta di René Karabash, pubblicato quest’anno da Bottega Errante nella traduzione dal bulgaro di Giorgia Spadoni. La donna raffigurata in copertina è avvolta da un telo bianco che le nasconde il torace.]

Apprendere e disapprendere nuove identità. Vergine Giurata (2015) di Laura Bispuri

Come già menzionato all’inizio, Vergine Giurata di Laura Bispuri ricostruisce la storia di Hana, una giovane donna che, per sfuggire a un destino prestabilito nelle Alpi albanesi, sceglie di diventare Mark prestando giuramento come vergine giurata. Il padre di Hana/Mark, comprendendo il suo desiderio di sottrarsi a un destino segnato, accoglie questa decisione e la rende pubblica con un colpo di fucile sparato in aria, segnale con cui annuncia che la sua casa ora ha un figlio e non una figlia.

Il film è costruito su uno sguardo esterno e spesso distaccato: Hana, ora Mark, si trasferisce a Milano per raggiungere la sorella Lila, che tempo addietro si era lasciata alle spalle l’Albania con l’uomo che amava, per sfuggire a un matrimonio combinato. A Milano, tuttavia, Mark resta sempre estraneo a se stesso e al mondo che lo circonda, mentre lo scontro col passato si rivela ineluttabile. A emergere come bussola per il protagonista è soprattutto la nipote Jonida, che ignora del tutto la cultura albanese, evidenziando il divario tra chi è rimasto e chi ha cercato di ricostruire una nuova esistenza altrove. Mark accompagna spesso Jonida ai suoi allenamenti di nuoto sincronizzato, e questo immaginario liquido in cui i corpi della nipote e delle sue compagne si muovono si presenta come un elemento dal forte valore simbolico all’interno della narrazione di Bispuri, rivelando non solo la natura fluida dell’identità ma anche quanto questa sia in contrasto con l’apparente arbitrarietà delle regole sociali che, potenzialmente, possono essere raggirate dallo stesso sistema, non senza grandi sacrifici. D’altro canto, la rinascita di Hana/Mark a Milano avviene proprio a partire dall’acqua, attraverso la riscoperta del proprio corpo e del desiderio.

D’altronde, tanto le scelte di Lila quanto di Hana/Mark hanno, pur in maniere differenti, violato il loro stato d’origine: Lila ha scelto l’amore e l’emigrazione in Italia per sfuggire a un matrimonio combinato, Hana ha sacrificato la possibilità di crearsi una famiglia diventando una burrnesha, preferendo restare tra le sue montagne in Albania. Al centro della complessa relazione tra Lila e Mark vi è un apparente rifiuto a capire le motivazioni dell’una e dell’altro, tanto che una delle affermazioni più significative viene pronunciata proprio da Lila quando iniziano a snodare il loro passato comune: “Guardarti era troppo doloroso”.

Tuttavia, con la morte dei genitori, Mark si ritrova a esperire una profonda solitudine, che lo spingerà a ricongiungersi dopo più di un decennio con la sorella. Tale separazione dalla sua terra natia, però, è tutt’altro che lineare: Mark non riesce a immaginarsi al di fuori di quel territorio, tanto da dichiarare alla sorella di non essere nessuno fuori da quelle montagne. In Italia, Lila aiuterà Mark in un processo di apprendimento dell’identità femminile nel nuovo contesto nazionale, un percorso graduale e doloroso: indossare una gonna e truccarsi, non bere raki, parlare solo in italiano, guardare negli occhi un uomo. Gli oggetti di uso quotidiano sembrerebbero aiutare Mark a ritrovare l’Hana in sé, navigando nuovi codici e comportamenti in un Paese straniero, con l’ausilio di un desiderio crescente che nutre nei confronti di un impiegato alle piscine, Bernard. In realtà, tale metamorfosi non risulta compiuta appieno nel senso convenzionale: Hana/Mark abbandona la fascia stringente che gli aveva regalato la madre, ma non la baratta col reggiseno offerto dalla sorella; allo stesso modo, sperimenta con i trucchi davanti allo specchio, ma non inizia a truccarsi per uscire. Così, in definitiva, Mark si riequilibra con Hana, liberandosi tanto dalle convenzioni prescritte al genere maschile che aveva adottato col giuramento, quanto continuando a mantenere le distanze da quelle femminili che fin dall’adolescenza le erano sempre risultate estranee.

[Alt Text: Una delle fotografie dedicate alle vergini giurate della fotografa bulgara Pepe Hristova. Nella fotografia, una burrnesha in una camera da letto indossa un completo con cravatta e si guarda allo specchio.]

“Casa è dove ti tarpano le ali”. Colei che resta (2025) di René Karabash

Dall’altro lato, nel panorama letterario è di recente pubblicazione in Italia Colei che resta della scrittrice René Karabash, tradotto dal bulgaro da Giorgia Spadoni per Bottega Errante (prefazione di Elvira Mujčić).

Il libro si apre con una nota introduttiva dell’autrice, che per definire la vergine giurata ricorre al bulgaro ostajnica, colei che resta. Come affermato in un’intervista, Karabash ha trovato ispirazione per caso, in seguito alla visione dalla serie Sworn Virgins della fotografa connazionale Pepa Hristova, dedicata proprio alla loro rappresentazione, e di avere successivamente dedicato oltre due anni allo studio del fenomeno e del Kanun, prima di trasformarlo in materia narrativa.

Se il film di Bispuri prendeva in esame il fenomeno della verginità giurata ricostruendo con balzi temporali la storia di uno smarrimento personale che segna una nuova ricerca identitaria, il romanzo di Karabash si insinua soprattutto nei rapporti familiari e nelle pulsioni di un desiderio difforme. Infatti, il racconto narrato in prima persona si apre col tradimento di un’aspettativa che avviene già al momento della nascita: il padre della protagonista, Murrash, desidera disperatamente un figlio, ma il destino lo priva di questa possibilità.

già nel ventre di mia madre

sentivo diverse cose

come mio padre che diceva

iskam sin, voglio un figlio

Nel poema che apre il libro, c’è un gioco di parole omofonico tra la parola ‘figlio’ e ‘blu’, entrambe sin in bulgaro. Ancora nel grembo materno quindi, la protagonista, Bekià ode il desiderio paterno di avere un figlio maschio, e ciò plasma la sua passione per gli indumenti color blu. Bekià sarà quindi la primogenita della famiglia, mentre il secondo figlio, Sali, nascerà già troppo fragile, disattendendo il modello virile imposto dal Kanun e auspicato da Murrash. Allo stesso tempo, essendo femmina Bekià è irrimediabilmente esclusa dal mondo paterno e, per estensione, da quello maschile. Il padre è perfettamente integrato in questo sistema: non lo mette in discussione, lo perpetua senza esitazioni. Il suo amore per i figli non è mai disgiunto dall’aspettativa che essi incarnino i valori del Kanun, e in quest’ottica Bekià e Sali non possono che deluderlo. Inoltre, Karabash dà ampio spazio alla sfera del desiderio di Bekià, legata all’attrazione che l’avvicina a Dana, una ragazzina bulgara che trascorre le estati nel suo villaggio. In quanto straniera e a causa del desiderio difforme che la sua presenza scatena in Bekià, Dana si presenta come una promessa di alterità apparentemente irraggiungibile.

l’amore forse, chi è che parla d’amore qui, l’amore nelle nostre terre è uguale alla morte

se scegli l’amore scegli la morte, oppure ti sceglie lei, ma tu lo capisci sempre per ultimo, prima le melagrane devono maturare e spaccarsi

Per Bekià, la decisione di diventare vergine giurata è indissolubilmente legata alla violazione del Kanun, che prevede che la donna debba presentarsi pura al marito. In seguito a una serie di eventi, la protagonista non potrà più unirsi in matrimonio con il suo promesso sposo, ed è quindi necessaria una vendetta di sangue, così come prescritto dal Kanun: Bekià fa il nome del fratello Sali alla famiglia dell’ex fidanzato, ma costui fugge mettendosi in salvo a Sofia, condannando però l’unico altro membro maschile della famiglia – il padre Murrash. Perseguita la vendetta, Bekià smette di esistere, diventando Matja. Questo giuramento, tuttavia, non è frutto di una reale autodeterminazione, ma l’unica via per sopravvivere all’ordine imposto dal padre e dal villaggio: è un gesto di rivolta soffocato in partenza, perché il codice sociale è più forte dell’individuo.

C’è un elemento simbolico che più di tutti domina l’intero racconto: quello della gabbia, legato all’immagine dei colombi, a cui vengono tradizionalmente tagliate le prime piume per impedire loro di volare lontano. Si tratta di una rappresentazione emblematica della condizione delle donne sotto il Kanun, limitate fin dalla nascita a non potere concepire un orizzonte diverso da quello a loro assegnato, ma ciò vale anche per gli uomini come Sali, che non corrispondono alle aspettative imposte su di loro. Non è un caso che il padre possieda una colombaia, verso cui svilupperà una morbosa ossessione, simbolo della volontà di possesso e restrizione. Eppure, come sottolineato dalla stessa autrice nella nota di introduzione al libro, l’oppressione esperita in primis da Bekià, ma anche dal fratello, non è riducibile alla sola applicazione repressiva e specifica del Kanun in quelle aree, ma è da intendersi come uno dei diversi volti della storia dell’umanità.

[Alt Text: un fotogramma dal documentario Burrnesha di Lukas Tielke. Una figura piccolissima percorre un sentiero che conduce verso un bosco montano e costeggia due abitazioni isolate. I sottotitoli riportano una voce fuori campo: “In our village women never spoke. Only men were allowed to speak” (Nel nostro villaggio le donne non parlavano mai. Solo agli uomini era permesso parlare).]

Se a essere oggetto della critica di Karabash è la gabbia – del patriarcato, del desiderio, della possibilità di essere libere di amare e definirsi –, lo stesso stile se ne libera. L’intero racconto, infatti, è costruito come una confessione torrenziale senza punti fermi, né maiuscole, presentandosi come il racconto che Bekià pronuncia in presenza di una giornalista, venuta a intervistarla tra le montagne proprio in quanto ultima ostajnica del villaggio rimasta in vita.

Come il processo identitario di Bekià/Matja, l’opera di Karabash è trasformativa e rifugge dalle nette dicotomie, attraverso una struttura frammentaria e lirica, in cui lo stile evocativo è irrimediabilmente contaminato dal linguaggio poetico. L’autrice segue le metamorfosi di Bekià/Matja tra le sue montagne fino a Sofia, in Bulgaria, narrando un percorso che culmina in un epilogo inaspettato ma perfettamente in linea con la voce autoriale, che mantiene nel corso di tutta l’opera le complessità del suo personaggio protagonista.

Le ultime vergini giurate

Le storie di Hana/Mark e Bekià/Matja, raccontate rispettivamente nel film Vergine giurata di Laura Bispuri e nel romanzo Colei che resta di René Karabash, restituiscono un ritratto complesso e multiforme di un fenomeno storico e oggi in estinzione, quello delle vergini giurate, che si colloca all’intersezione tra costrizioni sociali, identità di genere e autodeterminazione. Entrambi i personaggi sono costretti a navigare un sistema rigido, in cui l’unica via di fuga dall’oppressione passa attraverso un mutamento identitario che, più che una scelta, appare come un compromesso imposto dalle circostanze.

Ciò che emerge con forza da queste opere è che sebbene la trasformazione in burrnesha non sia qui presentata come una forma di libertà autentica, ma piuttosto come l’unico margine di respiro concesso da un sistema patriarcale totalizzante, il giuramento di verginità permette di sovvertire l’arbitrarietà del binarismo di genere all’interno di un sistema patriarcale, mettendone in luce le profonde contraddizioni. Infatti, per Hana/Mark e Bekià/Matja il giuramento permette di accedere a diritti altrimenti preclusi alle donne, ma richiedendo loro un sacrificio ingente: la rinuncia alla propria sessualità e alla possibilità di autodeterminarsi al di fuori delle regole imposte. Alla fine, queste storie si interrogano su cosa significhi veramente appartenere a se stessi, su come la libertà personale sia intrinsecamente legata alla propria identità e su come si può scontrare con le norme sociali, ma anche come sia possibile aggirare queste ultime a proprio vantaggio.

D’altra parte, se le narrazioni di Bispuri e Karabash costituiscono un punto di vista non situato ma esterno sul fenomeno delle burrneshe, le voci delle vergini giurate intervistate nel corso degli ultimi anni raccontano anche un’altra storia, descrivendo la propria condizione non come una mera privazione, ma in disparati casi come una scelta consapevole e felice. Ciò apre una riflessione più complessa su come sia impossibile considerare il giuramento esclusivamente come un’imposizione, ma anche come uno spazio di agentività all’interno di pratiche patriarcali, tanto da segnare diverse burrneshe che, anche al di fuori delle loro montagne, si dichiarano orgogliosamente vergini giurate, auspicando allo stesso tempo di essere le ultime.

Bibliografia

Dozono Tadashi, “Teaching Alternative and Indigenous Gender Systems in World History: A Queer Approach.” The History Teacher, vol. 50, no. 3, 2017, pp. 425–47.

Kadare Ismail, Aprile spezzato, traduzione di Flavia Celotto, Milano, Longanesi, 2008, p. 17.

Karabash René, Colei che resta, traduzione di Giorgia Spadoni, Udine, Bottega Errante, 2025.

Young Antonia, Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins, Oxford, Berg Pub Ltd, 2000.

Sara Deon si occupa di comunicazione culturale ed è co-fondatrice di L’Altrosessuale e Andergraund Rivista. Collabora con diverse realtà online e ha scritto per Not, Limina e L’Indiependente. Si interessa di alterità e delle forme che può assumere.

Lavorare nell’università-azienda: uno stato di precarietà permanente.

di Francesca Parri

Ad oggi, parlare di università italiana democratica ed accessibile sembra sempre più un accostamento di termini la cui armonia si è man mano disgregata, svelando le tante crepe nascoste dietro ad anni di tagli all’università e alla ricerca e di decisioni politiche fallimentari. Dalle riforme di Brunetta al nuovo disegno di legge della Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il sistema universitario italiano è diventato l’ultima ruota del carro del nostro Paese, nonché un proficuo bacino di risorse pubbliche da cui attingere per spostare miliardi di euro dal diritto allo studio e alla ricerca a voci di bilancio maggiormente allineate ai bisogni del mercato.

Non è una novità parlare di ricercatorə, dottorandə ed assegnistə dell’università pubblica come le categorie su cui questa si regge tramite molteplici forme di sfruttamento. Parlare di lavoro accademico attraverso la chiave di lettura del precariato sistematizzato, permette di entrare in un’ottica che può decostruire lo stereotipo dellə lavoratorə dell’università come élite privilegiata e benestante, omogenea dal punto di vista contrattuale e con tutta una serie di diritti garantiti. La realtà di chi sceglie di lavorare nell’università e nella ricerca, però, è ben diversa, fatta di anni di precarietà multidimensionale che impatta non soltanto sulle condizioni economiche dellə accademichə, ma anche sulla loro salute psicofisica.

In questo momento gli atenei italiani stanno vivendo una vasta rifioritura di mobilitazioni grazie alla nascita dei Coordinamenti del precariato universitario e al lascito delle esperienze che, un anno fa, hanno portato alla nascita delle acampade studentesche per la Palestina nei cortili delle università, momento cardine di intreccio tra vari mondi e varie rivendicazioni che ha ridato linfa vitale all’intersezionalità che oggi i Coordinamenti dellə precariə rivendicano. I movimenti per la liberazione della Palestina hanno portato con sé una nuova coscienza nelle generazioni di studentə e accademichə, non confinata soltanto alla protesta contro il genocidio palestinese, ma anzi estesa alla consapevolezza sul legame tra sapere e potere, tra università e militarizzazione, tra Accademia e colonialità, tra dissenso e repressione. Questa è la base da cui diversi Coordinamenti hanno ripreso le fila, non limitandosi a chiedere qualche riforma di aggiustamento, ma pretendendo la riprogettazione del sistema universitario italiano affinchè garantisca prospettive concrete a chi sceglie la ricerca come professione, attraverso finanziamenti pubblici adeguati, tutele lavorative e un’università che non sia solamente serva del mercato privato.

Al di là di quanto propagandato dal Governo Meloni e dalla stessa Ministra Bernini, la quale nega un taglio che ammonta a circa 1,5 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, la situazione dell’università italiana è catastrofica e caratterizzata da spazi universitari fatiscenti, contratti a termine senza prospettive di reclutamento e la privatizzazione di mense e residenze universitarie che diventano sempre più inaccessibili a chi non può permettersi gli alti costi della vita universitaria; inoltre, sarà decisiva la fine degli ingenti fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quest’ultimi stanziati a pioggia gonfiando non solo i bilanci degli atenei, ma anche assegni di ricerca e borse di studio che, una volta terminate le risorse, creeranno nei prossimi anni un’ampia massa di disoccupatə altamente specializzatə. Al definanziamento dell’università si aggiunge la Riforma del pre-ruolo universitario (o Ddl Bernini), attualmente bloccata, la quale vuole istituire una serie di nuove figure post-dottorato (“assistenti di ricerca senior” e “contrattisti post-doc”) e neolaureatə magistrali (“assistenti di ricerca junior”) senza tutele lavorative e senza prospetto di assunzione: standardizzando il depotenziamento della qualità della ricerca e della didattica attraverso il taglio alle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) degli atenei e la messa a sistema delle risorse pubbliche date come quota premiale, erogata in base a standard quantitativi e non qualitativi, scegliere di lavorare nell’università e nella ricerca significa prendersi il rischio di non poter mai raggiungere l’emancipazione economica, la possibilità di creare una famiglia, di permettersi il diritto all’abitare ed una vita dignitosa; significa guardare in faccia una realtà fatta di assenza di diritti come il congedo di maternità e di paternità o i giorni di ferie e di malattia, così come vuol dire essere consapevoli di venire pagatə una miseria per 50/60 ore lavorative settimanali per poi rischiare di diventare lə merə assistenti del proprio lavoro di ricerca, invisibilizzatə da Governi che non hanno avuto la volontà politica di riconoscere l’importanza dell’educazione e della ricerca.

Se nell’immaginario collettivo vi è una forte dissonanza cognitiva tra come si pensa che sia la vita dellə ricercatorə e com’è invece nella realtà, i Coordinamenti hanno ben capito che alla base delle mobilitazioni deve esservi l’informazione costante della società civile attraverso ogni canale ed uscendo dalle mura delle università. Il primo passo per minare le fondamenta delle narrazioni secondo cui lə ricercatorə e lə dottorandə sarebbero studentə senza voglia di lavorare è informare sulle tipologie di lavoro che svolgono e a quali condizioni: non si parla soltanto di condizioni contrattuali precarie e sottopagate, ma anche di ricatto per pacificare il dissenso di tuttə quellə accademichə che non vogliono più abbassare la testa davanti alla privazione della propria dignità. Nonostante l’eterogeneità dei Coordinamenti, data anche dalle specificità territoriali in cui questi sono inseriti, vi sono una serie di rivendicazioni comuni confluite in una piattaforma politica nata in seno all’Assemblea Precaria Nazionale, svoltasi l’8 e il 9 febbraio 2025 all’Università di Bologna: da questo manifesto emerge la necessità di riscrivere l’intero sistema di finanziamento della ricerca, il quale obbliga lə ricercatorə a scrivere progetti su temi decisi da quelli che anche il linguaggio universitario, ormai, chiama stakeholders privati (“portatori d’interesse”), proprio come li definirebbe un’azienda; inoltre, parliamo di temi che riguardano sempre meno le materie umanistiche prediligendo invece il settore tecnologico e scientifico, sempre più orientato allo sviluppo di progetti per l’innovazione in campo militare. Così come lə lavoratorə, anche la componente studentesca di queste realtà ha collegato le proprie esigenze ad un piano di lotta complesso, non rilegando i problemi strutturali degli atenei ad una mera questione di mala amministrazione, ma piuttosto ad una crisi strutturale dell’università pubblica. Tra le rivendicazioni è presente anche la condizione dellə lavoratorə dei servizi in appalto (lavoratorə delle mense, delle pulizie, delle portinerie e delle biblioteche), lə cui condizioni sono legate alle dinamiche delle esternalizzazioni e dei subappalti, con contratti precari e condizioni lavorative sfiancati. Infine, il personale docente strutturato ed il personale tecnico amministrativo sottolineano l’eccessiva burocrazia ed l’ingente carico di lavoro, il quale prevede la gestione di un crescente numero di accordi con il settore privato e l’estenuante competizione per accaparrarsi i finanziamenti dei progetti, rientrando nei parametri stringenti delle valutazioni ministeriali. Pertanto, in contrasto alla narrazione che si vorrebbe costruire sui Coordinamenti e sul loro essere “facinorosi”, questi chiedono all’unisono il raddoppio del Fondo di finanziamento ordinario, un sistema di valutazione non basato su criteri premiali e performativi, una ricerca volta al benessere della società civile e non solo agli interessi politici ed economici, il blocco del Ddl Bernini sul pre-ruolo e la stabilizzazione dellə ricercatorə attraverso un unico contratto post-dottorale; inoltre, partendo dalla consapevolezza del ruolo dell’università nello sviluppo di nuovi strumenti utilizzati in campo bellico, i Coordinamenti si oppongono ai meccanismi che rendono la didattica e la ricerca sempre più assoldate alla guerra. In sostanza, il filo comune che unisce tutto questo è la richiesta di contratti stabili e dignitosi per tutte le figure che lavorano nella comunità universitaria, per un’università realmente democratica.

A tutto questo si aggiunge anche il nuovo d.l. Sicurezza (d.l. n. 48/2025), approvato il 4 aprile e già problematizzato tanto dal punto di vista della dottrina in materia penale quanto dalle Nazioni Unite, quest’ultime allarmate dall’abuso della decretazione d’urgenza e dall’approvazione del decreto nonostante l’evidente contrasto con i diritti umani ed i princìpi costituzionali. Aggirando l’impasse parlamentare sul Ddl Sicurezza (Ddl n. 1660) e sorpassando il processo democratico, il decreto è stato approvato con poche modifiche e mantenendo lo stampo repressivo proposto nel Ddl: studentə e precariə adesso non dovranno soltanto lottare contro un Governo che getta l’università pubblica all’angolo, ma anche contro la criminalizzazione indiscriminata della disobbedienza civile e della ricerca. Infatti, possedere materiale su tematiche “eversive” per finalità di ricerca o di giornalismo potrebbe essere ricondotto ad azioni di terrorismo, comportando da 2 fino a 6 anni di reclusione, così come attuare blocchi stradali ed occupare immobili pubblici vuoti o abbandonati può comportare sia sanzioni pecuniarie che la reclusione.

Ciò che traspare non è solo un Paese che attraverso la repressione ed il progressivo definanziamento smantella il diritto allo studio ed il lavoro di ricerca: emerge con forza anche una pluralità di voci in rottura con il potere che hanno deciso come posizionarsi, non limitandosi a guardare alla propria condizione e gettando lo sguardo verso un nuovo modello universitario le cui fondamenta possono uscire dall’utopia. Non si parla di visionariə che immaginano mondi alternativi lontani dalla loro concreta applicazione nella pratica, ma di professionistə di ogni settore che vivono quotidianamente la realtà dell’accademia, i suoi meccanismi e le sue storture, rivendicando dei cambiamenti radicali il cui risvolto sarà possibile solo se i futuri Governi italiani saranno disposti a rivedere le priorità della società civile. Un Paese che svaluta il ruolo sociale e politico della ricerca accademica e del diritto allo studio è un Paese non più in grado di rispondere alle reali esigenze non solo della popolazione nazionale, ma anche di quella globale, perché stanziare risorse per il lavoro dellə ricercatorə significa gettare le basi per continuare tutti quei percorsi e quelle genealogie in grado di innovare i molteplici sentieri verso la giustizia sociale, economia e climatica.

Francesca Parri è Dottoressa Magistrale in Scienze Internazionali, laureata all'Università di Siena. È una delle fondatrici della Collettiva F.R.O.G., realtà transfemminista queer che agisce negli spazi universitari e cittadini ripartendo dal concetto di cura radicale. Della lotta ne ha fatto il proprio percorso, senza cui gli anni universitari sarebbero stati una mera strada accademicamente alienante. La trovate su Instagram come @parrysauro.

L’autismo (non) diagnosticato alle donne.

“Io sono l'imprevisto di Juárez”, dalla newsletter Sudestada

Vent’anni da La ragazza del secolo scorso.

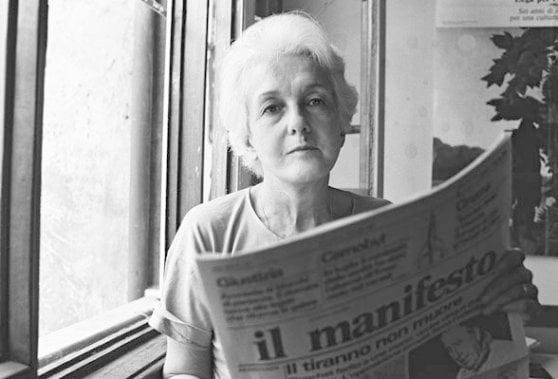

[Alt Text: ritratto fotografico in bianco e nero di Rossana Rossanda, seduta accanto a una finestra con una copia del quotidiano il manifesto, di cui è stata fondatrice, tra le mani. Rossanda indossa una maglietta chiara e leggera, con le maniche corte, e ha i capelli corti e bianchissimi. Fonte.]

FATTO DA VOI

Alessia Ragno scrive di Eroine di Kate Zambreno.

La nuova newsletter a cura di Chiara Muzzicato.

Al cinema con Cristina Resa.

Graziana Marziliano e Flavia Criscione (Atti Minori) curano insieme alla rassegna String Figures dello Spazio Letterario un'installazione temporanea chiamata "HOME" al DAS il 10 e l'11 maggio a Bologna. Costruiranno insieme all* partecipanti uno spazio domestico temporaneo in cui verranno scambiati oggetti e si svolgeranno laboratori, letture e momenti di condivisione. Per partecipare si consiglia la compilazione di un modulo online.

Nella sua newsletter, Giusi Palomba intervista e dialoga con Rachele Cinerari (traduttrice di "Odio. Il potere della resistenza" di Şeyda Kurt).

CALENDARIO

Venerdì 9 maggio alle ore 18 Gloria presenta l’ultimo lavoro di Natalia Guerrieri, la novella Falena, alla Libreria delle Donne di Bologna. Abbiamo già parlato di un precedente romanzo di Natalia, l’ottimo esordio Non muoiono le api, in un vecchio numero di Ghinea.

Venerdì 23 maggio Francesca dialogherà con Dario Bassan a Palazzo Bronzo, Genova, sul testo Techgnosis di Erik Davis (edito da Nero) di cui ha curato la traduzione.

UN LIBRO

Autocoscienza e scrittura. Su Quaderno proibito di Alba de Céspedes.

di Martina Lodi

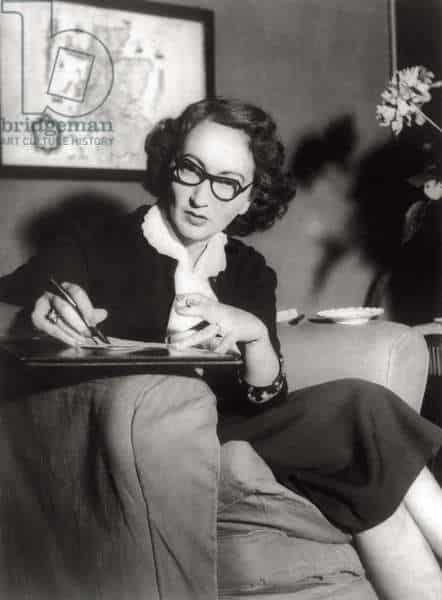

[Alt Text: ritratto fotografico in bianco e nero di Alba de Céspedes, accomodata in poltrona con le gambe incrociate e intenta a scrivere. Fonte.]

Nel 1952 la casa editrice Mondadori pubblica per intero il romanzo Quaderno proibito, ultimo lavoro della scrittrice italiana di origini cubane Alba de Céspedes. Il romanzo è già apparso, a puntate, nell’anno precedente, ottenendo un enorme successo di pubblico: la sua autrice è all’apice della sua notorietà e dell’influenza letteraria, ha una lunga storia di militanza politica e di contrasti con il regime fascista.

Alba de Céspedes nasce a Roma in una famiglia alto borghese, da madre romana, Laura Bertini Alessandrini, mentre il padre è un diplomatico cubano, e ambasciatore per Cuba in Italia. Il suo primo bestseller Nessuno torna indietro, pubblicato nel 1938 dalla casa editrice Mondadori, è stato ristampato in segreto per evitare la censura del regime: i personaggi femminili non convenzionali che lo popolano, infatti, destano scalpore. “Il Ministero della cultura popolare mi chiamò 17 volte: volevano sapere perché Zenia aveva un amante, perché Emanuela aveva avuto un figlio senza essere sposata” raccontava nel 1987 a Natalia Aspesi. La narrazione corale del romanzo si divide tra le vite delle otto protagoniste, giovani educande di un collegio di suore romano, che si affacciano sulla soglia dell’età adulta. Varcare questa soglia le costringerà ad assumere i ruoli che la società ha pronti per loro: madri, cameriere, amanti – un passaggio dal quale, per l’appunto, nessuno torna indietro. La spensieratezza degli anni in collegio resta l’ultimo momento di libertà, in un tipo di esistenza sottoposto sì a regole - le monache impongono alle ragazze il coprifuoco e una rigida etichetta - ma che appare allo stesso tempo soleggiato, orizzontale, anarchico. Lontane dagli uomini, siano essi padri, fratelli o mariti, le ragazze vivono in una libertà di mutuo riconoscimento: possono essere pienamente sé stesse, e trovarsi per parlare e raccontarsi nelle camere del collegio fino a tarda notte, a lume di candela.

Antifascista, Alba de Céspedes durante gli anni di guerra partecipa come partigiana alla lotta di liberazione chiamandosi “Clorinda”, e incitando alla Resistenza dalle radio libere di Bari e di Napoli. Il suo primo intervento radiofonico si apre con le parole “È una donna che vi parla, stasera”. L’incipit perfetto dà anche il titolo a una raccolta contenente le veline dei suoi interventi radiofonici degli anni 1943-1944 – conservati con cura dall’autrice e pubblicati postumi in un volume recente curato dalla studiosa Valeria Paola Babini – e anticipa e chiarifica il punto esistenziale della sua scrittura in prosa. Questa forte rivendicazione di posizionalità femminile è una delle più interessanti caratteristiche della scrittura di de Céspedes: non solo nella sua stessa voce, ma soprattutto nella volontà di far esprimere e di illuminare le vite di donne ordinarie, ciascuna nella propria unicità. Nei suoi romanzi, queste assumono un ruolo sulla scena, e prendono parola; questo basta a rendere de Céspedes una scrittrice “rosa”. “In Italia gli uomini si vergognavano a leggere una donna” racconta nel 1980 alla giornalista di Repubblica Laura Lilli. Ancor più disdicevole sarebbe stato per gli uomini leggere i romanzi di una donna che parla in maniera tanto netta della condizione femminile, di quella dolorosa esperienza che Simone De Beauvoir ha chiamato il “diventare donna”.

La filosofa e femminista italiana Adriana Cavarero ha scritto nel suo saggio Tu che mi guardi, tu che mi racconti, che “C’è un’etica del dono nel piacere del narratore”: il momento etico della scrittura di de Céspedes è nello sguardo che la scrittrice rivolge alle sue protagoniste, facendo loro dono di uno spazio finalmente dedicato al racconto della loro esistenza. Solo la narrazione dischiude i significati di queste storie di vita, che altrimenti non rimarrebbero nient’altro che “mera esistenza empirica", ossia una sequenza intollerabile di eventi. Nel Quaderno proibito de Céspedes illumina l’esistenza claustrofobica del femminile rinchiuso nello spazio domestico: la sua protagonista, Valeria, è la narratrice del quaderno che dà titolo al romanzo, e che nella forma di diario ne racchiude i pensieri. Essa non è nient’altro che la somma delle donne comuni, le destinatarie di questo romanzo; la sua storia e le frustrazioni sono le medesime delle lettrici di questa letteratura considerata a metà del Novecento ancora, profondamente, di genere. Il personaggio di Valeria nasce proprio dal successo di Dalla parte di lei, il precedente romanzo di de Céspedes. Il suo è un pubblico femminile, “sessualmente connotato” secondo la specialista di letteratura italiana contemporanea Elisa Gambaro – che si è occupata del romanzo nell’articolo “Interno borghese anni cinquanta” (Enthymema, XIII 2015). La somma delle vite delle lettrici di Dalla parte di lei descrive un’anonimità singolare, che Gambaro qualifica di “medietà esemplare”. De Céspedes stessa lo racconta nella sua introduzione al Quaderno:

Erano lettere tutte diverse tra loro e però sembravano tutte narrare la storia della stessa persona. La descrivevano tanto minuziosamente che presto imparai a riconoscerla [...]. Mi divenne così familiare che ebbi bisogno di un nome per chiamarla. La chiamai Valeria. (de Céspedes, “Nota”)

Si tratta delle donne italiane piccolo borghesi, testimoni di una rivoluzione culturale e sociale che è in fieri ma il cui compimento è ancora di là da venire: vivono un mondo che sta morendo, e riconoscono sé stesse, anche nelle meschinità e nelle ambizioni fallite, delle giovani protagoniste di Nessuno torna indietro, o nella disperata casalinga Valeria del Quaderno – la cui gioventù è per altro stata curiosamente simile a quella delle protagoniste del romanzo precedente, trascorsa in un collegio cattolico a Villa Borghese destinato a ragazze di buona famiglia. L’esistenza di Valeria è caratterizzata da una claustrofobia intollerabile, vissuta nella ristrettezza soffocante dello spazio domestico. Nel racconto non esiste un “fuori” diverso dall’ufficio, un altro spazio chiuso, nel quale la donna diventa sé stessa a tratti nell’autonomia autentica che le garantisce la dimensione del lavoro, e del denaro che essa stessa guadagna per sé e per la propria famiglia. E tuttavia, anche in quello spazio si svolge un dramma da cui non è assente lo sguardo predatorio maschile, vale a dire il tradimento incompiuto che percorre la trama scarna del romanzo come la sua spina dorsale. Il solo spazio in cui Valeria esiste per sé stessa è quello delle pagine del suo diario: la scoperta di sé – dell’esistenza del sé che prende parole nella scrittura – le appare meravigliosa e terrificante.

La protagonista del Quaderno rende il lettore testimone della sua esistenza per un brevissimo ritaglio di tempo: lo spazio della narrazione percorre sei mesi, dal novembre 1950 al maggio dell’anno successivo. Questi, tuttavia, portano una rivoluzione nella vita intima di Valeria, che prende coscienza di sé a partire dal momento in cui comincia ad annotare i propri pensieri e le proprie osservazioni su ciò che la circonda. Questa attività in apparenza ordinaria e insignificante provoca in lei uno straordinario turbamento: nel darsi una voce Valeria scopre sé stessa, e assume uno sguardo nuovo su ciò che la circonda. È uno sguardo inquisitore e critico, che non le appartiene e la terrorizza.

Se è vero che la presenza di questo quaderno dà sapore nuovo alla mia vita, debbo riconoscere che non serva a renderla più felice. In famiglia bisognerebbe fingere di non avvedersi mai di ciò che accade, o, almeno, non domandarsene il significato [27 dicembre].

Nelle prime pagine del diario scrive:

Per ritrovarmi quale ho sempre pensato di essere bisogna che eviti di rimaner sola […] Non so spiegarmi, ma insomma, fuori casa non sono più̀ io.

Il quaderno, già “proibito” nel titolo, è allo stesso tempo attraente e repellente; il rischio che venga scoperto non è solo quello di essere letto: la sua esistenza stessa metterebbe Valeria in ridicolo. Quando si confronta con la figlia Mirella, che tiene un diario personale in un cassetto chiuso a chiave, sulla possibilità di avere a propria volta un diario intimo, vale a dire insomma una vita interiore, Valeria viene schernita, e sua figlia ride di lei. Si può leggere, nel percorso della protagonista, un’anticipazione della riflessione sull’autocoscienza che fu centrale nel femminismo, in particolare italiano, degli anni Settanta. Carla Lonzi, una delle sue voci più importanti, nel suo lavoro autobiografico Taci, anzi, parla afferma che per le donne il diario è “la forma di espressione più congeniale alla loro ricerca di sé”. Intollerabile per la donna, secondo Adriana Cavarero, è l’esclusione dallo spazio politico, che non viene definita in senso minimale come mera esclusione dalla partecipazione alla vita istituzionale. Cavarero, rifacendosi alla definizione di politico “anomala” della politologa Hannah Arendt, descrive tale intollerabile come

il fenomeno per cui molte donne [...] non fanno esperienza di uno spazio plurale e interattivo di esibizione che è il solo a meritare il nome di politica.

Si tratta di una totale esclusione della donna non soltanto dallo spazio politico istituzionale: anche quando essa può partecipare attivamente alla vita politica esprimendo il proprio voto, la sua esistenza non viene rappresentata. La donna non ha nessuno che la racconti, e nessuno a cui raccontare sé stessa: per questa ragione la sua voce può emergere soltanto nell’autoriflessione della scrittura intima.

Le annotazioni di Valeria mettono a tema “il rovello irrisolto dell’identità femminile, lo squilibrio dei ruoli famigliari, la dialettica tra i sessi e tra le generazioni, la durezza dei rapporti di classe” (Gambaro), in particolare nel rapporto conflittuale con Mirella: se da un lato Valeria ne ammira la spigliatezza e il coraggio, dall’altro teme che per le sue scelte anticonvenzionali la figlia venga ostracizzata; e ancora, in parte la invidia. Tuttavia, l’esperienza di Valeria nel Quaderno non la conduce alla liberazione. Forse, come lei stessa ripete a più riprese nel romanzo, per le donne della sua generazione è troppo tardi per cambiare realmente le proprie modalità di esistenza; il solo personaggio femminile in grado di compiere davvero un percorso di emancipazione e di autenticità è la figlia Mirella, l’unica in ultima analisi capace di sottrarsi all’oppressione del suo genere. La sua esperienza è allo stesso tempo il ribaltamento e il compimento di quella materna: junghianamente, si potrebbe dire che Mirella compie le istanze inconsce che la madre non è stata in grado di realizzare. Valeria resta infatti prigioniera del segreto del suo diario e del piccolo appartamento in cui vive, del ruolo di moglie e madre che le è stato imposto e al quale allo stesso tempo non è disposta a rinunciare, temendo di perdere sé stessa. E il timore le appare così forte, forse, da dover rinunciare completamente all’autenticità che la scrittura le ha potuto garantire: nel finale, tragico, l’unica salvezza contro l’angoscia sembra essere liberarsi del diario, farlo scomparire, come se non fosse mai nemmeno esistito.

Di tutto quanto ho sentito e vissuto in questi mesi, tra pochi minuti non vi sarà più traccia. Rimarrà solo, attorno, un lieve odore di bruciato.

Martina Lodi è laureata in filosofia morale all’Université Panthéon-Sorbonne di Parigi e scrive per varie testate culturali. Puoi seguirla su Instagram e BlueSky.

Un abbraccio!

Francesca, Gloria e Marzia