Speciale Ghinea #6: emotional labour

Benvenut* al sesto numero speciale di Ghinea, la newsletter che non ha buoni propositi per il nuovo anno. In questo numero tentiamo un formato nuovo, distante dalle interviste e dai numeri monografici che ti abbiamo già proposto, e ci dedichiamo a esplorare un concetto di cui si sente parlare molto spesso: emotional labour. Partiamo dalla definizione originaria del termine, fornita dalla sociologa Arlie Hochschild, per investigare le situazioni lavorative in cui alle donne si richiede di modulare l’espressione delle proprie emozioni al fine di soddisfare il cliente, e cerchiamo di indagare le ricadute psicologiche di questo particolare tipo di finzione. Ci concentriamo in particolare sui lavori di cura e sul sex work per poi soffermarci sul più invisibile dei lavori: quello domestico. Infine esaminiamo il significato esteso che l'espressione emotional labour ha via via assunto, vale a dire lo sforzo supplementare di attenzione, pazienza e disponibilità che viene considerato una particolare prerogativa femminile, se non addirittura un dovere, nell’ambito delle relazioni personali. Buona lettura!

Puoi scaricare questo numero in PDF o ePub schiacciando il bottone qui sotto:

La discussione sull’uso e abuso (percepito) del termine emotional labour – generalmente tradotto come lavoro emozionale in italiano – è al centro del dibattito linguistico femminista di oggi. Il termine è stato originariamente applicato solo entro i termini economici dei lavori salariati che richiedono una performance adeguata e non retribuita. I primi studi sono stati fatti su un campione comprensivo di assistenti di volo, cameriere, infermiere e così altri lavori che prevedono la presentazione della persona in accompagnamento al servizio per l’esclusivo beneficio del cliente. Oggi la definizione “lavoro emozionale” è adoperata anche per indicare le più generiche frustrazioni emotive di genere, nonostante il disappunto e la preoccupazione per l’uso improprio del termine da parte di chi pratica la filosofia del lavoro.

Come possiamo chiamare la costante richiesta nei confronti delle donne di sorridere, di agire con grazia, di mantenere la calma, di prendersi cura di ogni rapporto umano preoccupandosi, e poi occupandosi, delle lacune lasciate dalla controparte? Come definire tutto questo impiego di tempo, energie, risorse, che tolgono vita al proprio lavoro e alle proprie soddisfazioni? Forse non emotional labour, perché si rischia di togliere il potere specifico del termine coniato, ma in qualche modo dovremo pur chiamarlo questo lavoro emotivo che si aggiunge al lavoro emozionale fuori dallo spazio-tempo del lavoro stipendiato. Certamente, alcune di queste operazioni si possono raccogliere sotto l’ombrello del lavoro non retribuito (e/o lavoro invisibile) che storicamente le donne hanno compiuto. Quando l’azione, però, è del tutto internalizzata, e propria del campo unicamente relazionale, come possiamo riferirci all’impegno richiesto alle donne per districare le matasse emotive che gravano sui rapporti (come la risoluzione di conflitti di coppia, o la prevenzione di incrinature relazionali tra famiglie) e vengono alleggerite dal solo impegno femminile?

[Alt Text: cartello promozionale canadese datato 1926 dalle scritte nere e rosse che riporta il motto “‘SERVICE’ with a smile”, ovvero “servizio con incluso un sorriso”. Fonte.]

LA DEFINIZIONE DI HOCHSCHILD

La definizione di emotional labour si deve alla sociologa Arlie Hochschild, che nel 1983 ha pubblicato The Managed Heart, un testo di sociologia delle emozioni che deriva da uno studio accademico del fenomeno che Hochschild stessa ha identificato e nominato. Con la sua ricerca, Hochschild descrive la maniera in cui ai lavoratori (ma soprattutto alle lavoratrici) si richiede di gestire le emozioni sul posto di lavoro. Nella società moderna, attraverso la regolazione delle emozioni – in termini di contenimento, espressione, falsificazione – si manipola la prestazione dei dipendenti al fine di aumentare al massimo il profitto non solo dalla prestazione lavorativa, ma anche dall’attitudine necessaria a influenzare le scelte dei clienti. La regolazione delle emozioni nel contesto culturale, e soprattutto nel contesto culturale entro il quale il soggetto viene educato, è un tassello dell’argomento presentato da Hochschild attraverso lo studio di Ekman e Friesen (1969), e frequentemente ci si riferisce a queste norme come “display rules” (regole di espressione delle emozioni e dei sentimenti). La mercificazione delle emozioni, o dei comportamenti emozionali che accompagnano lo scambio delle merci, ha portato a una forma culturale transnazionale capitalista che accomuna tutte le culture e imposta le regole della cultura del (luogo di) lavoro.

[Alt Text: una fila di cameriere belghe si prepara a servire il pranzo alla mensa degli ufficiali presso il Tournai Release Camp durante la smobilitazione dell’esercito britannico. Fonte.]

[Alt Text: Daisy Pino, una ragazza della tribù indigeno americana Acoma, sorride a un cliente durante la prova per l’impiego come cameriera presso il Brown’s Cafe di Albuquerque, New Mexico (1951). Fonte.]

È in questa dimensione che si rivelano particolarmente utili gli studi sulle modalità di manifestazione e regolazione emotiva da parte delle lavoratrici e dei lavoratori: operazioni definite “surface acting” e “deep acting”, rispettivamente “atto di superficie” e “atto di profondità”. Nel primo caso, come indicato, ci si riferisce a una falsificazione emozionale superficiale, utile a ingannare il cliente manifestando empatia per la persona e i suoi bisogni, così da soddisfarne la richiesta nei tempi e nei modi stabiliti. Ne è un esempio il sorriso finto di un’addetta allo sportello clienti. L’idea alla base è quella di offrire doverosamente una gratificazione del cliente assieme al servizio, così da assicurarsi un ritorno (del-la cliente, di fama, ecc.). Questo vale anche per il secondo caso, dall’integrazione tra mansione lavorativa e falsificazione delle emozioni risulta una vera e propria correzione profonda delle proprie emozioni, affinché cambino per fare spazio a quelle necessarie per portare a termine il proprio compito con convinzione. Nel caso del surface acting, la distanza tra emozione espressa ed emozione percepita (come definito e presentato da Hochschild) comporta un trauma identitario nel soggetto. La cosiddetta “dissonanza emotiva”, infatti, conduce a una permanente sensazione di inautenticità che mette in dubbio la stabilità del soggetto e dei termini entro i quali si conosce e si riconosce. Ogni circostanza che prevede la performance di tali azioni emotive inautentiche porta all’accumulo di micro traumi, causando alla lunga un senso di esaurimento. Nel caso del deep acting, invece, si avvia un processo psicologico di valutazione dei motivi e delle necessità della finzione nel contesto lavorativo, e attraverso una scelta più consapevole si agisce sul sentimento inopportuno per rimpiazzarlo con quello dovuto. Rispetto all’affanno emotivo richiesto dalla costante finzione (surface acting), il secondo caso prevede uno sforzo diverso: impegnarsi a sentire, effettivamente, il sentimento richiesto dal lavoro, operando una riscrittura ai danni di quello originale e “autentico”. Viene prodotto così un sentimento semi-autentico che segna in maniera profonda l’identità dei soggetti che praticano questo lavoro emozionale: prodotto artificialmente dalla richiesta ma sentito come autentico per convincimento.

[Alt Text: foto d’epoca a bordo del SAS Convair CV-440 Metropolitan: come parte del servizio a bordo, un’assistente di volo porge, sorridendo, un vassoio di stuzzichini a una coppia di passeggeri. Fonte.]

La mercificazione dei bisogni immateriali evidenzia come molti ruoli e compiti siano soggetti a un controllo implicito ed esplicito, laddove non già monopolio (dell’espressione) delle emozioni: “il lavoro emozionale è venduto per un salario e perciò ha valore di scambio” (Horschild). Anziché documentare e mettere in discussione la richiesta di totale sottomissione emotiva personale al contesto lavorativo, il soggetto tende a sviluppare un senso di colpa poiché non riesce a provare davvero l’emozione richiesta dal contesto lavorativo. Il senso di colpa che cresce nella frattura della dissonanza emotiva è spesso la ragione di burnout, stress, depressione, e abuso di sostanze che danno dipendenza (alcol, zuccheri, ecc.).

Nonostante gli studi sociologici e scientifici in corso sui due modelli di reazione non abbiano ancora portato a risultati quantificabili (cioè capaci di indicare con precisione la fatica effettiva), si tende a concordare sul fatto che la somma dei micro-traumi del primo caso sia più dolorosa mentre, nel secondo caso, il lavoro di accettazione e riflessione portino a una più facile interiorizzazione finale del meccanismo. Oggi si tende a richiedere ai soggetti (anche a propria tutela) di falsare in profondità il proprio sentimento nelle relazioni di lavoro (ad esempio, con clienti e collegh*), in rapporto ad eventi lavorativi (feste aziendali), e più genericamente tutte quelle azioni che vanno portate a termine per lavoro e vengono accompagnate da un’alterazione considerata doverosa (come aiutare un* cliente a smacchiare un abito mantenendo la calma e anche un sorriso ineccepibile). I lavoratori arrivano quindi a ingannare perfino sé stessi mediante forme di deep acting, così da riuscire a sopravvivere in un mercato del lavoro che mette al bando le emozioni non produttive per il mercato stesso e a discapito, invece, di esperienza, esplorazione del sé, realizzazione, e autenticità del soggetto.

Più recentemente, gli studi sul carattere precario, “flessibile” e intermittente delle nuove forme di lavoro richiamano l’attenzione sul fenomeno della cosiddetta domestication dei processi lavorativi, ovvero sull’“assorbimento del lavoro nel sistema di regole della vita privata” (Bologna e Fumagalli, Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia, 1997). Tali studi evidenziano l’orientamento a mettere a valore l’intera soggettività di lavoratori e lavoratrici, comprendendo dunque anche le loro emozioni, sentimenti, relazioni e affetti, che diventano nuove merci da produrre e capitalizzare (Morini e Fumagalli, Life Put to Work: Towards a Life Theory of Value, 2010).

LAVORI DA DONNE

La tendenza culturale ad associare il genere femminile con l’aspetto della cura mascherandone l’esperienza come qualcosa di “naturalmente sentito” ha condizionato, nei secoli, l’effettiva espressività emotiva dei generi. La maggior parte delle donne, stando alla letteratura che indaga attraverso ricerca empirica l’emotività sul luogo di lavoro (per esempio, il contributo del 1996 di Morris e Feldman, Managing Emotions In The Workplace), tende a mostrare le emozioni, anche in maniera accentuata, e soprattutto quelle positive. La capacità di codificazione dell’emotività delle donne non sorprende, considerata la cautela con la quale le donne da sempre hanno dovuto gestire la propria emotività per non incorrere in censure, spesso violente, di desideri e sentimenti. Lo spettro del biasimo varia dall’appellativo isterica – con il suo connotato immediatamente sessista – all’aspettativa che le donne siano sempre sorridenti per il piacere di chi le incontra, e include anche l’amichevolezza nei confronti di sconosciuti inopportuni e molesti (nella speranza che tuteli da possibili violenze), e ancora molto altro. Le donne sono sottoposte a un giudizio continuo, laddove non addirittura a minaccia, per via del loro conformarsi (o meno) all’aspettativa che le vede sempre capaci di codificare e modificare le proprie emozioni al fine di facilitare la vita dei soggetti attorno a loro. Non sorprende che, nonostante il processo di emancipazione femminile sempre in divenire, ancora oggi il mercato dei lavori di cura si declini soprattutto al femminile. È il caso di badanti, insegnanti delle scuole d'infanzia, primarie e secondaria inferiore, colf, babysitter, e sex workers.

[Alt Text: ritaglio di giornale d’epoca raffigurante due infermiere “native africane” [sic] al lavoro, probabilmente in Congo. La didascalia sotto lo fotografia recita “They are now taking care of their own people”, “Ora si stanno prendendo cura della loro stessa gente” (1921). Fonte.]

L’assistenza domestica, soprattutto quando avviene in condizioni di coabitazione, impone spesso una tipo di presenza fisica i cui confini sono labili: per il soggetto diventa difficile, se non impossibile, ritagliarsi tempi e spazi necessari per sé. Soprattutto nel caso dell'assistenza sanitaria (come si evince dagli studi presentati nell’articolo linkato in apertura di paragrafo) le donne rischiano maggiormente di subire violenza (fisica, verbale, psicologica) da pazienti che presentano determinate condizioni di salute. La continua esposizione a forme di violenza, anche dove è involontaria, solitamente esperite in prima persona e spesso in isolamento, incide sulla salute psicofisica delle lavoratrici. Il caso italiano mostra chiaramente anche la disparità socio-economica tra la lavoratrice e la famiglia presso la quale lavora:

le vulnerabilità che contraddistinguono questo tipo di occupazioni dipendono dal fatto che i sistemi globali di cura si basano su scambi asimmetrici: dalle donne agli uomini, dalla popolazione migrante a quella ospitante, dalle classi meno a quelle più abbienti, dai paesi poveri a quelli più ricchi.

[Alt Text: foto d’epoca raffigurante un’infermiera intenta a medicare il braccio di una paziente (1927). Fonte.]

Si tratta di donne che migrano sole, le cui entrate economiche vengono investite nel paese d’origine per il sostentamento e il supporto del resto della famiglia, e che vivendo nell’invisibilità e nella temporaneità della permanenza, non vengono supportate nell’integrazione e nella socializzazione oltre lo spazio del lavoro. Alla solitudine sociale e statale provata nel paese di arrivo si aggiunge la nostalgia per i luoghi e le persone familiari: il risultato è un isolamento semi-totale che affligge i soggetti fisicamente ed emotivamente. Speculare al trauma del distacco, purtroppo, può essere anche quello del ricongiungimento:

È raro che questo lavoro così difficile e impegnativo trovi una retribuzione finanziaria adeguata, certamente non incontra il dovuto rispetto e la dovuta attenzione agli aspetti taciuti di questo mestiere, incluso, tra gli altri, l’emotional labour. La fatica e l’impegno necessari a gestire tutto lo spettro di emozioni legate a questo lavoro – sia proprie che altrui – vengono considerati elementi necessari, allo stesso tempo però vengono dati per scontati.

[Alt Text: coppia di foto d’epoca (1890-1900) dipinte a colori ritraggono numerose operatrici sessuali giapponesi in posa all’entrata del locale dove lavorano. Fonte.]

Non appare troppo azzardato il paragone con il mondo del lavoro sessuale, anche questo popolato soprattutto di soggetti femminili, e anche questo tuttora percepito come degradante e non professionale. L’invisibilità delle assistenti domestiche è pari a quella delle lavoratrici del sesso, la cui professione è spesso ai margini della legalità, priva di tutele statali, dal portato emotivo non riconosciuto. Anche l’attenzione rivolta a questi lavori (svolti, non a caso, perlopiù da donne) è uno sguardo a togliere: toglie la dignità e li classifica come degradanti, e toglie anche rispetto alla scelta professionale. E proprio sullo sguardo ci si concentra spesso, anziché sul ruolo che questi soggetti professionali hanno nell’economia (in senso ampio e parzialmente metaforico) collettiva. Ne è un caso eclatante il lavoro nel campo del sesso, che vede il primo uso del termine sex worker molto tardi (1979-1980). Come racconta Carole Leigh in uno dei saggi raccolti nel 1997 nel volume dal titolo Whores and Other Feminists:

[Alla conferenza] ho trovato la stanza dove si sarebbe svolto un laboratorio sulla prostituzione. Entrando ho visto un foglio di giornale con il titolo del laboratorio. Recitava la frase “Sex Use Industry” [Industria dell’Uso del Sesso]. Le parole spiccavano e mi hanno messo in imbarazzo. Come potevo mettermi a sedere tra le altre donne come un soggetto politico loro pari quando ero stata oggettivata così, descritta solo come qualcosa di usato, oscurando il mio ruolo di attante e agente in questa transazione? All’inizio del laboratorio ho suggerito di cambiarne il titolo in “Sex Work Industry” [Industria del Lavoro Sessuale], perché descriveva meglio ciò che le donne facevano. Generalmente, gli uomini usavano i servizi e le donne li fornivano. Che io ricordi, nessuna persona obiettò.

[Alt Text: uno scatto di Christer Strömholm raffigurante “le amiche di Place Blanche”, un gruppo di operatrici sessuali transgender di cui Strömholm divenne amico e ritrattista durante il suo soggiorno a Parigi negli anni ‘60. Fonte.]

Il lavoro nel campo del sesso, nelle sue diverse declinazioni possibili – servizi, performance, o produzione di materiali fotografici, video o sex toys – è lavoro. I mestieri classificabili sotto la parola-ombrello sex working comprendono tutte quelle attività che, “dietro retribuzione, usano la sessualità e l’immaginario erotico a scopi ricreativi e di intrattenimento, in spazi reali o virtuali”. La richiesta esplicitata da Leigh è quindi di sottrarre il mestiere alla prospettiva del consumo, e concentrare invece la discussione sulle soggettività attive e partecipi all’industria come su coloro che svolgono l’esercizio di una professione. Come scrive Zoe Vicentini, raccogliendo i pensieri a partire dal dibattito “Sex Work is Work” tenutosi alla Casa Internazionale delle Donne a Roma nel gennaio 2018:

E allora, la lotta delle/dei sex workers è una lotta femminista perché parla di riappropriazione di tempo e di reddito, perché fa del corpo uno strumento di autodeterminazione, perché se scelgo di entrare nel cosiddetto mercato del sesso voglio avere tutte le tutele del caso.

La International Union of Sex Workers si preoccupa proprio di tutele necessarie e doverose, oltre a raccogliere l’esperienza transnazionale delle operatrici (e degli operatori) del sesso che combattono, in maniera unitaria attraverso la sindacalizzazione, per la decriminalizzazione del mestiere e contro la delegittimazione della scelta attiva di partecipare al mercato del sesso. La battaglia per il riconoscimento del lavoro emozionale proprio del lavoro sessuale viene portata avanti soprattutto a tutela delle donne poiché, come suggerisce Hunter Leight (che è sex worker e counselor):

Non tutte le persone che hanno un lavoro nel mercato del sesso sono donne, ma tutte le donne sono socializzate secondo un principio di disponibilità emotiva costante, in particolare se si tratta di dover far spazio ai guai degli uomini.

La breve analisi a firma di Andre Shakti contestualizza proprio le forme di lavoro emozionale inerenti al mondo del sesso, e con l’aiuto dell’esperienza di Hunter Leight è capace di segnalare dove si trova quella linea, mai netta, che differenzia la performance di un contatto gentile (che accompagna lo scambio erotico) dall’ascolto e supporto offerto dal mestiere di counseling psicologico (entrambi aspetti noti a Leight, che pratica entrambi i mestieri). In uno spazio diverso, in parte sovrapposto ma comunque indipendente, si sviluppa la forma di cura prevista ma data per scontata del lavoro sessuale:

Quando la comunicazione avviene da remoto, per una sex worker il lavoro emozionale consiste nello sforzo coerente, genuino, e coinvolto nell’ascolto del cliente. Quando si incontra di persona un cliente, il lavoro emozionale di una sex worker può assomigliare molto più alla psicoterapia, ma quello che offriamo è ben più intimo della psicoterapia: riconosciamo la piena umanità dei nostri clienti.

È spesso data per scontata l’aspettativa che una lavoratrice del sesso dimostri compassione e un interesse genuino per le vicende, le emozioni, gli interessi, così come per ogni aspetto della vita e dell’identità che il cliente decide di portare con sé. Mentre la società non offre tutela o indicazioni relative alla cura del sé, le sex workers combattono da sole i traumi della dissonanza emotiva causata da un mestiere lasciato ai margini, anche del discorso femminista.

[Alt Text: rappresentanti della Exotic Dancers Union (sindacato delle spogliarelliste) alla marcia del May Day (primo maggio) 1998 a San Francisco. L’episodio Exotic Dancers Union del podcast Working Class History racconta la storia del sindacato e del locale dov’è nato nel 1997, il Lusty Lady di San Francisco, per un periodo gestito come cooperativa dalle stesse danzatrici. Fonte.]

La scelta di perpetuare lo stigma e la denigrazione professionale di questi mestieri è rincarata anche dall’uso della lingua: molte femministe che assimilano ogni forma di lavoro nel mercato del sesso e della sua industria con la violenza e coercizione, si riferiscono alla pratica come prostituzione. Tra le molte femministe che militano per l’abolizionismo e che considerano ogni forma di sessualità mercificata come una violenza c’è anche Gloria Steinem, la quale definisce la prostituzione [sic] “stupro commerciale”. Il nocciolo del pensiero delle femministe abolizioniste giace nella domanda: può una donna compiere davvero una scelta libera riguardo l’uso del proprio corpo in una società patriarcale? Può considerarsi la prostituzione [sic] una forma di lavoro nobilitante viste le circostanze di pressione a cui si è soggetti anche indirettamente? La risposta probabilmente si trova in un’osservazione più ampia dell’etica del lavoro, come quella proposta da Kathy Weeks (The Problem with Work, 2011), che oltre il sentimento moraleggiante nei confronti del lavoro sessuale, pone sotto lente critica proprio il senso stesso del lavoro come qualcosa che nobilita, e ne osserva i meccanismi di violenza.

LAVORO INVISIBILE

Non senza controversie, il termine emotional labour viene applicato oggi oltre i confini della definizione di Hochschild, espandendo l’uso e l’interpretazione del termine. Si tende ad utilizzare l’etichetta di emotional labour per tutto quel lavoro invisibile che fanno le donne per via del loro genere. Contraria a questa espansione di significato, però, è proprio Arlie Hochschild, la quale ci ricorda che il lavoro invisibile non è emotional labour, ma è lavoro a tutti gli effetti: non è salariato, non è riconosciuto, non è valorizzato, ma resta sempre e comunque lavoro. Sono lavori invisibili quella serie di mansioni di tradizionale appannaggio femminile, per esempio, mantenere la casa ordinata e funzionante ogni giorno, o prendersi cura dei familiari. Inoltre, tutte le mansioni di salvaguardia e manutenzione che sono state assegnate al genere femminile attraverso l’imposizione culturale che le ri-narra come “naturali”, sono regolarmente screditate sul piano della discussione lavorativa, ovvero, non costituiscono vero lavoro.

[Alt Text: vignetta che rappresenta una donna divisa fra i due lavori che le tocca svolgere. A destra il turno in fabbrica alla catena di montaggio, a sinistra la casa da tenere in ordine e la famiglia da accudire. Si tratta di un poster realizzato dal collettivo londinese See Red Women’s Workshop, attivo dal 1974 al 1990. Fonte.]

Sono ancora una volta le donne, statisticamente parlando, a trovarsi imbrigliate a lavorare due turni e di nuovo in due direzioni: tra casa e lavoro, tra genitori e figli. Che sia con un aiuto o meno, sono le donne a trovarsi spesso nella situazione di sandwich carer e ad affrontare il tumulto delle emozioni connesse a questo ruolo. Con l'espressione sandwich carer ci si riferisce a quelle persone, solitamente donne, che si prodigano nella cura e/o nella gestione della cura di soggetti che non sono indipendenti: bambini e anziani soprattutto, ma anche persone con disabilità incapacitanti o persone con gravi problematiche di salute. Ad essere sotto scacco sono soprattutto le donne della generazione dei baby boomer: se ancora è incerto come verrà affrontato il disinteresse dello Stato nei confronti del problema della cura intergenerazionale (incluso il sostegno, emotivo oltre che economico, delle persone impegnate a garantire la continuità di questo servizio di cura),

un punto fermo sembra tuttavia appurato e riguarda le differenze di genere: qualunque sia la dimensione di benessere considerata le donne che appartengono alla sandwich generation sono in una condizione più sfavorevole degli uomini.

Che sia il primo lavoro o che sia quello che viene chiamato second shift, secondo turno, il lavoro in casa occupa le vite delle donne e richiede le loro energie. Negli anni Settanta, l’onda globale femminista ha messo all’ordine del giorno il valore del lavoro domestico, problematizzandone la mancata retribuzione salariata. Una serie di proteste legate alla retribuzione minima necessaria per chi è impegnata nel lavoro domestico occupano gli spazi pubblici, e viene analizzato il rapporto economico tra il lavoro domestico ed extra-domestico, incluso come il primo, pur godendo di scarsa considerazione sociale, renda possibile il secondo. Il lavoro domestico viene quindi osservato come imposizione perché l’uomo possa trovare realizzazione attraverso la carriera e far parte del sistema economico. Tra le voci a prendere parola in merito, spicca quella di Silvia Federici (Wages Against Housework, 1974):

[...] il lavoro domestico non solo è stato imposto alle donne, ma anche trasformato in un attributo naturale del nostro corpo e della nostra personalità femminile, un’esigenza interiore, un'aspirazione, che si suppone derivi dal profondo della nostra natura. Il lavoro domestico è stato trasformato in un attributo naturale e non riconosciuto come contratto sociale, perché era destinato a non essere retribuito. Il capitale ha dovuto convincerci che si tratta di un'attività naturale, inevitabile e persino gratificante per farci accettare di lavorare senza salario. A sua volta, il fatto che il lavoro domestico non fosse retribuito, è stato il mezzo più potente per rafforzare l'opinione comune secondo la quale esso non è lavoro, impedendo alle donne di lottare contro di esso, se non durante le liti familiari che la società è concorde nel ridicolizzare, svilendo così ancora di più le protagoniste di queste lotte. Siamo viste come bisbetiche, non come lavoratrici in lotta.

(Da Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista. Traduzione a cura di Anna Curcio.)

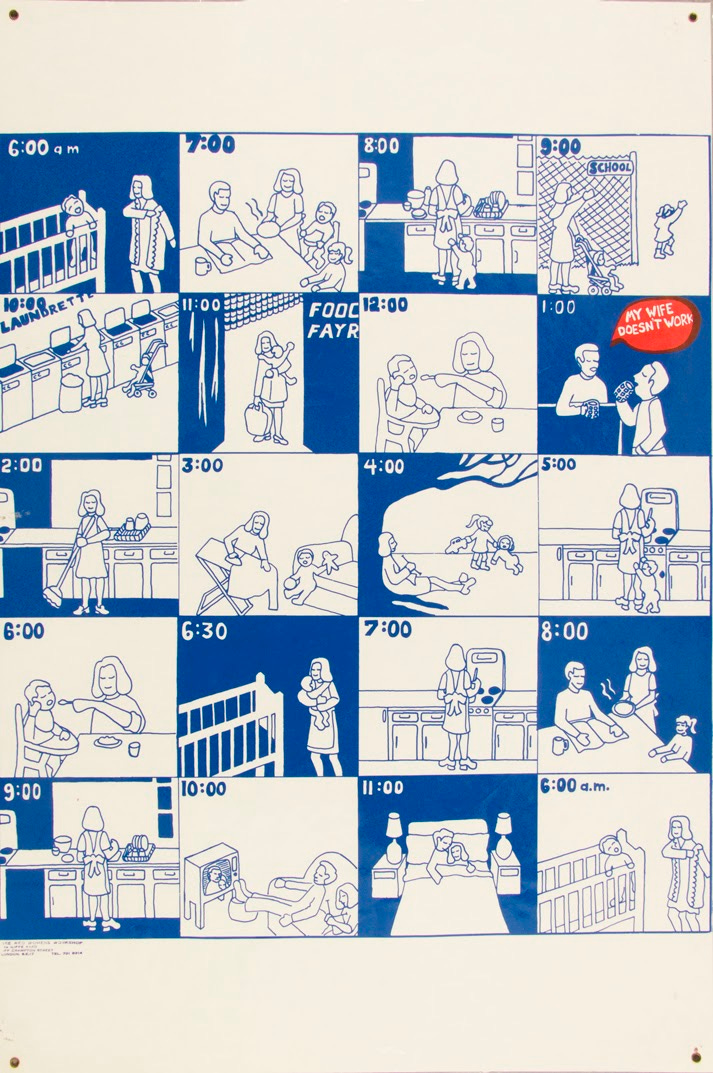

[Alt Text: Vignetta raffigurante la giornata tipo di una casalinga: sveglia alle 6 del mattino, preparazione della colazione per tutta la famiglia, accompagnamento dei bambini a scuola, faccende domestiche, spesa e cucina, ulteriori faccende dopo pranzo, cura dei figli portati al parco, ancora preparazione della cena, a letto alle 23 dopo aver lavorato ai ferri. Il giorno dopo si riparte uguale. Nel frattempo, all’una di pomeriggio, il marito al pub dice all’amico “My wife doesn’t work”, “mia moglie non lavora”. Si tratta di un poster realizzato dal collettivo londinese See Red Women’s Workshop, attivo dal 1974 al 1990. Fonte.]

Il termine inglese nagging, che trova traduzione in tormentare, infastidire, contiene una storia di sessismo profondo e violento. Come già accaduto per le donne accusate di stregoneria, le donne considerate “irrispettose”, quelle che si lamentavano e facevano domande di continuo, venivano punite attraverso una forma di tortura che imponeva il silenzio. Come nel caso delle streghe, molte delle richieste e delle lamentele femminili erano volte a ricevere diritti, sostegno, riconoscimento. Per risolvere questo tentativo di indicare le forme di macro e micro oppressione subita dalle donne, la società patriarcale ha condannato severamente queste pratiche attraverso l’umiliazione pubblica e la violenza fisica. Ne sono un esempio le scold’s bridles inglesi, strumenti di tortura adoperati al fine di riformare le donne che parlavano troppo (e di cui si trova descrizione e storia, ad esempio, in questo video o in questo breve articolo). La discussione delle richieste di supporto e aiuto da parte delle donne risente ancora oggi di questa oppressione storica.

Trattare con sufficienza, esprimere noia, ma anche sbuffare alla richiesta di fare i piatti o alzare gli occhi al cielo sono piccole forme di insofferenza da parte di chi riceve la richiesta, ma che segnano profondamente le donne e la storia di abusi (fisici e verbali) subiti per via del genere. Micro-abusi continui che fanno da cornice al più becero e diretto “stai zitta (e vai in cucina)” o “donna schiava zitta e lava” (o addirittura la variante “donna schiava zitta e chiava” che intende la sessualità femminile come un dovere e un lavoro, un compito da esercitare assieme al silenzio e altre forme di sottomissione).

Intanto, ovunque, gli uomini ricevono menzioni speciali per le faccende che svolgono, perché il loro contributo viene valutato al “tasso corrente”, come ha scritto la sociologa Arlie Hochschild nel suo libro del 1989 The Second Shift: se un uomo fa poco più di quanto farebbe l'uomo medio della sua comunità, viene considerato eccezionalmente utile. La coppia eterosessuale, ancora una volta, si presta come esempio elementare ed efficace per investigare questo squilibrio nella ripartizione dell’impegno nella cura. Come descritto da Gemma Hartley, dover continuamente chiedere perché una mansione (spesso elementare) venga svolta prende tempo ed energie. Oltre all’effettiva suddivisione dei lavori per i beni comuni da parte delle persone interessate, le donne si fanno carico di tutto quel lavoro mentale che precede l’effettivo lavoro invisibile. Anche quando il lavoro invisibile, quindi, diventa visibile e ripartito in maniera quanto più equa, è la donna che si impegna a pianificare e elaborare in maniera funzionale tutto ciò che precede lo svolgimento del lavoro. Per le donne questo aspetto è talmente comune che la disegnatrice francese Emma ha saputo descriverlo facilmente per immagini, definendo questo aspetto come “mental load”, il “carico mentale”.

Possiamo considerare il continuo giustificare la propria pigrizia con un “bastava chiedere” la più vera e inopportuna forma di nagging? Ma soprattutto, possiamo considerare questo carico mentale emotional labour?

ELABORARE EMOZIONI, PIANIFICARE EMOZIONI: LAVORO EMOZIONALE?

Credo che gestire le forme di ansia associate alle faccende obbligatorie (domestiche, ma non solo) si tratti di lavoro emozionale. Direi di sì.

Così commenta Arlie Hochschild, nel già citato articolo-intervista di Julie Beck su The Atlantic, lo stress legato alle aspettative e alle pratiche imposte alle donne nei lavori invisibili, così come da quello che si è recentemente definito mental load.

Oltre a veicolare, e al contempo rafforzare, le norme di genere, questa persistenza nel socializzare i soggetti femminili alla gestione delle risorse emotive proprie e altrui ha comportato una ulteriore delega naturalizzata, quella della gestione della memoria degli eventi e dell’organizzazione degli eventi stessi nelle relazioni. Supereroine, supermamme multitasking, migliori degli esseri umani maschili incapaci di gestire tante cose assieme: attraverso una narrazione falsamente celebrativa, si rincara la dose di dovere implicito. Mentre, al contempo, si nega agli uomini la capacità o il desiderio della cura o della compartecipazione a questa sfera: e così i padri che si prendono cura dei propri figli vengono chiamati babysitter o mammi, e l’organizzazione dei bisogni dello spazio comune quali la casa (questa sia spazio condiviso con una partner romantica, che con una presenza femminile altra) non è manifestato. Il principio della cura, naturale benedizione femminile, diviene nella retorica patriarcale un fardello di cui (doverosamente) le donne liberano gli uomini.

L’assegnazione al genere femminile di questi impieghi non salariati, di questa propensione alla pianificazione, di questa tendenza ad accompagnare l’elaborazione di emozioni proprie e altrui è una pratica sessista che carica di fatica il genere femminile e allo stesso tempo nega la possibilità di sviluppare forme di cura nuove, più attente, da parte del genere maschile. Non si tratta solo di tenere la casa in ordine, programmare gli eventi, tenere a mente impegni e compleanni, si tratta di anticipare i bisogni specifici della comunità (sia questa il nucleo ristretto della coppia, della famiglia, o via così allargandosi) impiegando una precisa forma di memoria emotiva. Questa memoria, e il lavoro che ne deriva, sono forme di esistenza faticosa, praticata sul fondamento generale che le donne debbano, di fatto, occuparsene e preoccuparsene, così da ammortizzare qualsiasi frattura o inceppo in questo meccanismo di responsabilità. Inceppi e fratture di cui sarebbero, nel caso qualcosa andasse storto, percepite come responsabili.

[Alt Text: fotografia d’epoca di una giovane madre che sorride mentre il-la bambin_ piange (1936). Fonte.]

Nelle relazioni, le donne sono spesso accusate di non saper esplicitare i propri desideri e voleri. Una battuta tra le più classiche prevede il povero maschio intrappolato in una conversazione innescata dall’evidente malumore della partner femminile, la quale, interpellata al riguardo, risponde, annoiata, che non ha “niente”. Il suo vero desiderio, invece, è che sia lui a impegnarsi per comprendere cosa abbia fatto di sbagliato per innervosirla. Nonostante la stupidità della scena, che non fa affatto ridere, se invece di prendere in giro il rapporto di coppia lo si prende in esame, si dispiega una dinamica molto frequente. Una dinamica che prevede l’aspettativa emotiva disattesa, la delusione, lo sfinimento, e il rifiuto di voler educare il proprio partner.

A prescindere dalle ragioni alla base della parodia, chi guarda è incapace di trovare una risposta al comportamento difensivo della ragazza rappresentata: la differenza, però, è che l’ipotetico compagno non è, come noi, uno spettatore, ma un partner, una persona che dovrebbe conoscere la propria compagna e preoccuparsi delle proprie azioni poiché consapevole che possono urtare la sensibilità della persona per cui prova affetto. Se per l’osservatore esterno è facile e ironico immedesimarsi nel ragazzo a cui viene riservato il trattamento del silenzio, non conoscendo le dinamiche, le abitudini, ma anche le ossessioni e i difetti della partner, rimane inspiegabile perché invece il lui della coppia sia così inconsapevole. Perché si comporta come un estraneo? Perché non ha memoria dei sentimenti e umori della compagna?

Jess Zimmerman, in un articolo longform apparso per il sito web The Toast nel 2015, diceva:

[Alt Text: vignetta che illustra le difficoltà comunicative all'interno della coppia. Tra i "segnali che la tua ragazza desidera attenzioni" ci sono: aggrapparsi alle gambe del compagno e sdraiarsi su di lui mentre siede sul divano o sul suo PC mentre sta lavorando. Fino alla verbalizzazione decisa e inequivocabile: «Amamiiii!». Nelle vignette, tutto ciò che non è espresso a parole incontra l'indifferenza di un uomo perlopiù disattento, che però sorride felice quando la compagna gli chiede in modo esplicito di essere amata. Fonte.]

LAVORO EMOZIONALE (?) OLTRE LA PROSPETTIVA ETERONORMATA

Il discorso sull’emotional labour nei rapporti umani, soprattutto quelli romantici, si è arricchito di esperienze e descrizioni più accorte. L’osservazione si è incentrata via via anche sul genere performato e sulla socializzazione dei soggetti anziché sulla divisione dei sessi in termini binari e di impianto eteronormativo. Ciò ha prodotto discussioni, per esempio, sulla ripartizione dei compiti e la percezione di tali come propri nelle coppie lgbt+. Nelle coppie eterosessuali, invece, la discussione sul lavoro emozionale ha permesso di osservare come il suo aspetto negativo ne risieda nella mala ripartizione, nell’intento di costruire un modello maschile positivo di cura a partire da certe propensioni affettive di soggetti maschi cisgenere e socializzati come tali che non pareggiano i conti ma che, certamente, aiutano a creare empatia e, da lì, possibili vie da percorrere.

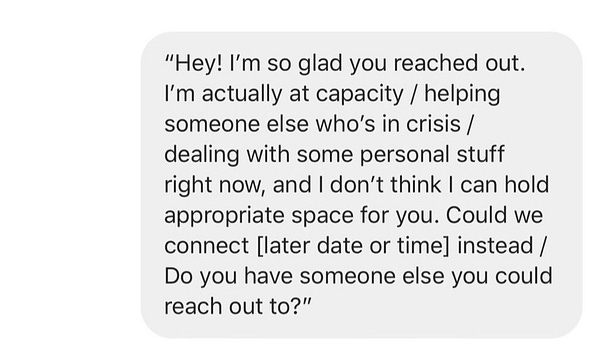

Ben oltre i termini di discussione delineati da Hochschild, e anche oltre quelli di concept creep (ovvero, l’estensione del concetto) che si è voluti presentare in questa occasione, l’estensione più recente del termine e del concetto di emotional labour ad aver infiammato il mondo anglofono di Twitter è la più recente discussione iniziata da un thread di Melissa Fabello:

Genera orrore “l’idea che l’amicizia possa essere ridotta a una serie di transazioni, e che l’amore di una persona amica sia sempre in fondo non incondizionato”. Si dice spesso che le persone amiche sono quelle con cui non dobbiamo farci il problema di chiedere il permesso, ed è una bellissima immagine quella suggerita da questa idea perché si basa sul fatto che non ci sia bisogno di chiedere permesso perché la porta è sempre aperta. Ma la verità è che non esiste una sola porta, e ci sono tempi, spazi, e temi che una persona amica rispetto a un’altra possono trovare più difficili da gestire e elaborare e anche questo fa parte del rispetto necessario a una relazione di fiducia. Lo screenshot che ha dato inizio al thread, ad esempio, mostra l’accortezza amicale di chi scrive di tenere conto del rapporto di Fabello col cibo e dei modi (personali e lavorativi) che ha di parlarne, essendo un’attivista impegnata nella causa dell'accettazione dei corpi non conformi e consulente sul tema dei disordini alimentari la cui esperienza (personale, lavorativa) è relativamente nota online. Più controverso probabilmente il tono formale e semi-lavorativo che Fabello suggerisce in un modello di risposta possibile che spieghi l’incapacità di sostenere una conversazione intensa dal punto di vista emotivo.

Da un lato, ne sono derivati una serie di meme; dall’altro, una ripresa del tema del “lavoro emozionale” [sic] richiesto da ogni forma di rapporto umano, compreso quello amicale, che troppo spesso non gode di un pieno riconoscimento nelle discussioni sui rapporti sentimentali. In una società che vuole fingere che il posto di lavoro sia popolato di amici e che le stesse aziende siano nostre amiche, l’ultima cosa da fare è trattare le amicizie come fossero un lavoro. Tuttavia, allenare il sé a creare dei confini per tutelarsi è una pratica che non dovrebbe suscitare vergogna, né nel contesto lavorativo, né (soprattutto) in quello amicale.

Conoscere i propri limiti è un’operazione di investigazione del sé molto profonda, e che si modifica nel corso del tempo e può variare a seconda di fattori interni o esterni. Segnalare questi limiti alle persone a cui siamo affettivamente legat* significa dare strumenti per lasciarci leggere anziché rischiare di ferirsi a vicenda. Insegnare alle persone che amiamo qual è la migliore maniera di amarci è parte di un’educazione sentimentale personale e collettiva importante, significa rifiutarsi di assoggettare l’umanità dei rapporti emotivi al mercato del lavoro che ci vuole disponibili 24/7. Questo non vuole dire togliere continuità affettiva e attenzione alle persone che popolano l’universo emotivo di un soggetto, quanto invece praticare diverse forme di consapevolezza e condivisione per esercitare al meglio e senza dolore la cura del sé e del prossimo.

E QUINDI?

L’argomento, lungi dal potersi definire concluso, esula dal nocciolo del tema dell’emotional labour, piuttosto, sembra stimolare una discussione parallela, altrettanto importante e meritevole di un suo lessico. Pur non rispondendo immediatamente all’uso del termine di Hochschild, l’uso che ne fa Fabello è interessante in relazione all’estensione del discorso per includere le aspettative che vengono imposte alle donne, e che oggi le donne si impongono, caricandole di lavoro (come per l’esempio del mental workload).

Sono soprattutto le amiche donne, nelle relazioni e nelle amicizie di gruppo, a farsi carico di certe conversazioni emotive, considerato anche lo stigma attorno alle amicizie maschili (spesso classificate, in maniera dispregiativa, come omoerotiche e/o omosentimentali). Anche le amicizie rivelano dinamiche di squilibrio di genere, radicate nel presupposto che le donne siano sempre pronte a farsi carico di discussioni emotive che soggetti altri, lasciati soli, non sono in grado, o non hanno voglia, di elaborare.

Non sarà forse che, ancora una volta, la socializzazione femminile imperniata sul dover essere brave ad ascoltare e consigliare, sul saper leggere e interpretare comunicazioni non verbali, sull’essere sempre disponibili emotivamente, crea delle aspettative (anche internalizzate) nei soggetti femminili, trasformando così una felice espressione di empatia in un mestiere degli affetti obbligato?

Per un approfondimento:

Se questo numero ti è piaciuto, ti chiediamo di condividerlo sui tuoi profili social per aiutarci a far circolare il nostro lavoro. Se hai correzioni, aggiunte o riflessioni in merito al tema dell'emotional labour scrivici pure: siamo sempre felici di ascoltare chi ci legge.

Un abbraccio!

Francesca, Gloria e Marzia