Benvenut@ alla quattordicesima Ghinea speciale, continuiamo a parlare di libri dopo la conversazione tra Gloria e Francesca su I miei tre papà di Jessa Crispin. Abbiamo conversato con Francesca Manfredi di comunicazione, lavoro, dipendenza dai social e antidoti al dolore partendo dal suo romanzo Il periodo del silenzio, uscito qualche mese fa per La Nave di Teseo. Buona lettura!

Cristina è una ventottenne torinese, laureata e impiegata in lavori saltuari. Una sera decide d’impulso di eliminare i suoi profili social, e innesca una serie di ulteriori rinunce e silenzi: piano piano riduce l’uso della voce, limita sempre più gli scambi scritti, fino ad arrivare alla scelta di ritirarsi dal mondo sociale. La sua sparizione, tuttavia, ha un risvolto inaspettato: diffusa online, la scelta del silenzio di Cristina diventa “virale”, imitata e condivisa da tante altre persone.

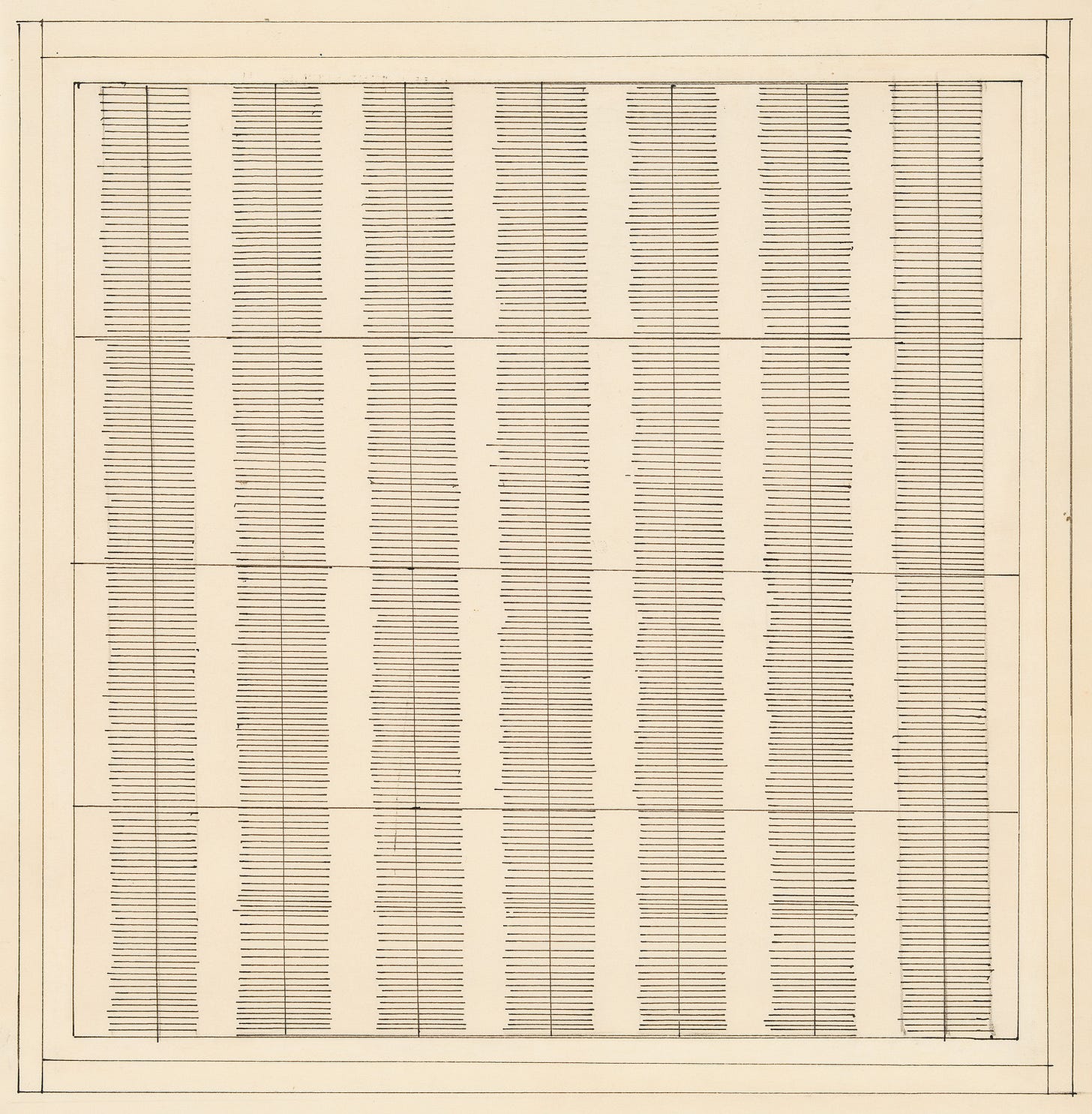

[Alt Text: Agnes Martin, Untitled (1960). Fonte.]

Ghinea: C’è un paradosso in moto nel Periodo del silenzio: è un romanzo in cui la prima persona narrante, Cristina, smette gradualmente di parlare, creando perciò un inaridimento strutturale della materia narrativa: una protagonista che non si racconta e non si lascia descrivere non può, di fatto, creare un discorso, una storia, un libro.

È come se la narrazione si annullasse volontariamente, rinunciando a tutte le parole, gli unici mattoni con cui può costruirsi. E quando Cristina non solo si mette a tacere in via definitiva, ma addirittura sparisce, lasciando arenare la trama in una sorta di vicolo cieco, l’“onere” del raccontare passa a una prima persona plurale, un “noi” fatto di commentatori digitali, poi alle voci della sorella Elena e dell’amica Silvia.

Nel saggio “The Aesthetics of Silence” (dalla raccolta Styles of Radical Will, 1969) – che citi nella bibliografia del romanzo – Susan Sontag è molto cauta nel separare il silenzio come gesto personale dell’artista (il suicidio, il ritiro dalle scene, il ripudio o distruzione delle proprie opere) dalla presunta, impossibile neutralità cui ambisce il “silenzio” utilizzato come materiale di lavoro. Non esistono spazi vuoti, non c’è nulla di inudibile, ogni pausa è parte di un dialogo. Eppure, la scelta del silenzio secondo Sontag non è uno stop, anzi, “il silenzio lascia le cose ‘aperte’”, l’opacità di un individuo che non parla stimola una miriade di possibili interpretazioni del suo silenzio, inclusa quella di “imputargli un discorso”.

Eri conscia di questi aspetti contraddittori quando hai progettato il romanzo?

Francesca Manfredi: Non sono del tutto d’accordo sulla natura di questo paradosso. Certamente, un romanzo sul silenzio in parte lo è in sé, ma Cristina decide di smettere di comunicare, non di parlare: sono due cose estremamente diverse. In primo luogo perché il proposito di Cristina non si limita a un rifiuto verbale, poi perché, in quest’ottica, parlare con sé stessa, scrivere di sé e per sé soltanto, non è comunicare.

Per comunicazione (che deriva dal latino communico, ossia “mettere in comune, far partecipe”) si intende la trasmissione di un'informazione da un soggetto a un altro soggetto almeno. In questa definizione però mi appare in qualche modo implicita un’idea di volontarietà, mentre sappiamo, invece, che una parte consistente della comunicazione avviene in maniera involontaria. È questo, più di tutto, il paradosso sul quale mi premeva riflettere, ben enunciato da Susan Sontag. Il saggio che citi è stato per me fondamentale nella definizione della protagonista e del suo percorso.

Il proposito di Cristina è quello di smettere di comunicare, dicevo: la prima parte del libro, idealmente, è un diario che Cristina scrive perché rimanga privato – perciò non si tratta di comunicazione, se mittente e destinatario si equivalgono. Ma il paradosso, questo sì, è che il suo silenzio non è – non riesce a essere – assenza di messaggio, per cui stimola una moltitudine di possibili interpretazioni, nelle quali tutti, compresa la sorella, fanno a gara per imputarle un discorso, contro la sua stessa volontà.

Volevo mettere in scena una situazione imprevista (il privato che diventa involontariamente pubblico, come accade per alcune pubblicazioni postume, che spesso calpestano la volontà dell’autore) e certamente il personaggio di Cristina è contraddittorio nelle sue intenzioni e nelle sue riflessioni, come lo siamo noi nella vita di tutti i giorni. A dispetto dei contorni estremi e in parte assurdi che prende la vicenda, mi interessava lavorare su un personaggio che fosse il più possibile concreto, reale: per cui forse, più che di contraddizione, mi piace parlare di complessità.

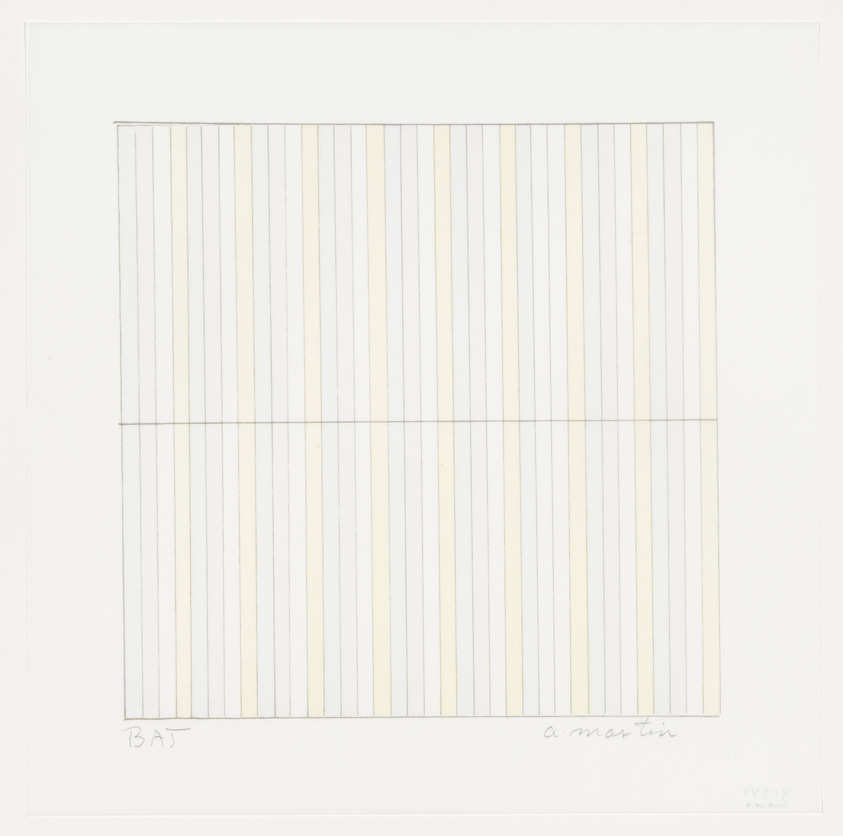

[Alt Text: Agnes Martin, Untitled #2 (1992). Fonte.]

G: Il periodo del silenzio mi è sembrato da subito la messa in pratica delle idee che Anne Boyer teorizza nel suo saggio poetico “No”, che apre il suo libro A Handbook of Disappointed Fate (2018). Boyer scrive:

Saying nothing is a preliminary method of no. To practice unspeaking is to practice being unbending: more so in a crowd. Cicero wrote “cum tacent, clamant” – “in silence they clamor” – and he was right: only a loudmouth would mistake silence for agreement. Silence is as often conspiracy as it is consent. A room of otherwise lively people saying nothing, staring at a figure of authority, is silence as the inchoate of a now-initiated we won’t.

Non dire nulla è un metodo preliminare del no. Allenarsi a non parlare significa allenarsi a essere inflessibili: ancor di più in mezzo alla folla. Cicerone scriveva “cum tacent, clament” – “nel silenzio gridano” – e aveva ragione: solo una malalingua potrebbe scambiare il silenzio per accordo. Il silenzio è altrettanto spesso cospirazione quanto consenso. Una stanza di persone, di solito vivaci, che non dicono nulla mentre osservano un’autorità, è silenzio come incoazione di un ormai avviato non lo faremo.

Il silenzio di Cristina non è mezzo per un fine. Se anche riusciamo ad accettare che il suo gesto non è protesta, non è detox, non è depressione, non è nemmeno una modalità temporanea, resta però il fatto inquietante che non si tratta neanche di una pratica spirituale. Non c’è alcuna ambizione alla trascendenza o all’illuminazione, e forse nemmeno l’aspirazione politica che si augura Boyer.

Pensi che dovremmo imparare da Cristina a maneggiare questo azzeramento per non temere più il vuoto?

FM: Il gesto di Cristina è solipsistico, in tutto e per tutto. Io credo che sotto tanti punti di vista sia però un gesto estremamente umile. È un gesto ateo perché non invoca nessuna divinità – che presunzione, pensare che Dio abbia tempo per ascoltare proprio noi, tra i tanti – è un gesto apolitico perché Cristina non si sente rappresentata, tantomeno portavoce di una collettività. In un’epoca in cui tutti sembrano fare a gara per parlare sugli altri, in cui spesso temi sociali e battaglie fondamentali vengono utilizzati solo per parlare di sé, per affermarsi, senza preoccuparsi di spostare effettivamente più avanti i confini, lei decide di fare a meno di ogni aspetto performativo e decide di ritrovare la sua identità a partire dal vuoto.

Con questo non intendo dire che sia una cosa auspicabile, anzi. Il progressivo allontanamento da un’idea di comunità non può che essere un male, per la società stessa e per l’individuo. Però questa è una storia che è nata, come spesso nascono le storie, da un “e se?”. E io stessa in Cristina a tratti mi ci ritrovo e a tratti per niente, a tratti condivido le sue idee e a tratti no.

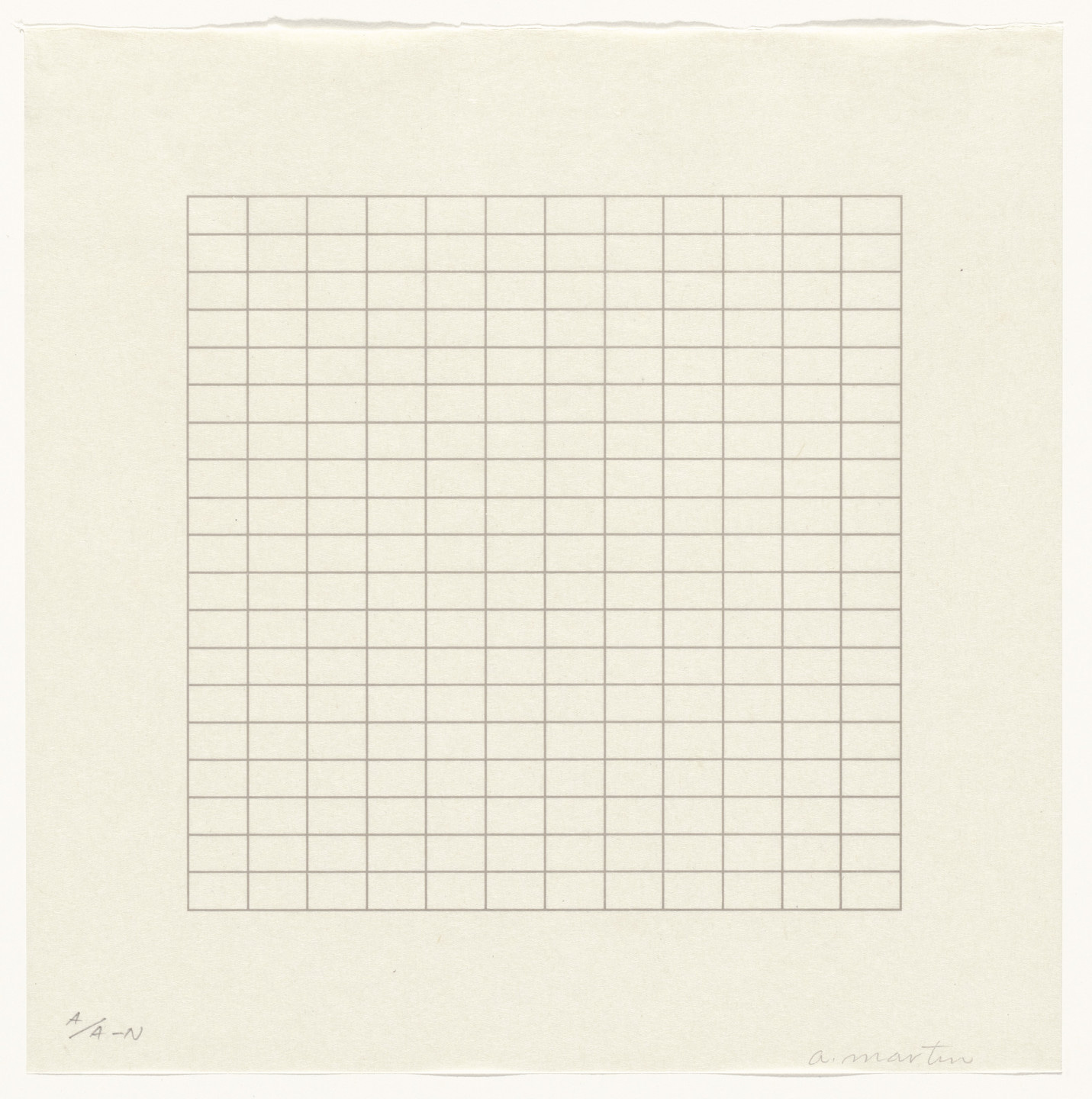

[Alt Text: Agnes Martin, Organ Note (1962). Fonte.]

G: Il “no” di Cristina all’elocuzione, alla scrittura, al dialogo – simile al “preferirei di no” mormorato dall’impiegato Bartleby del racconto di Melville – potrebbe passare per sintomo patologico. È quasi rincuorante pensare che il suo silenzio segnali una deriva depressiva o sia assimilabile a una sorta di “anoressia verbale”! Verrebbe da pensare che se fosse davvero la spia di una malattia dolorosa e drenante, sarebbe senz’altro curabile con un attento dosaggio di amore, riposo e farmaci. Cristina, però, è inequivocabile quando esprime una scelta meditata, pragmatica e, forse, autoreferenziale.

La vita silenziosa di Cristina diventa eremo, rifugio e distanza dagli altri. Di fatto il suo diniego annienta la proiezione del futuro, l’allontanamento dalla comunione con gli altri schiaccia il tempo in un presente potenzialmente sempre uguale. Il silenzio radicale di Cristina è capace di debellare l’ansia? È una cura estrema all’angoscia dell’io troppo ingombrante?

FM: Il silenzio di Cristina parte da un proposito di cura, ma poi diventa ossessione, malattia stessa – un po’ come avviene nel caso delle dipendenze, o dei disturbi dell’alimentazione. Se leggiamo la scelta di Cristina su un piano puramente fattuale, certo che è spia di un dolore, di un disturbo depressivo. E questo attira attenzione. Ancora prima che il suo caso diventi virale, i genitori e gli amici, man mano che il suo proposito procede, si preoccupano, ne soffrono. E qui mi interessava esplorare l’ennesimo paradosso: che libertà abbiamo di agire per noi, e noi soltanto? Quanto ci è consentito farlo? Fino a che punto possiamo spingerci prima di fare danno a qualcuno?

G: Nella presentazione promozionale del romanzo tende a dare nell’occhio (e a essere di conseguenza evidenziato in recensioni e commenti online) il fatto che la protagonista Cristina decida di eliminare i propri profili social e relative app. In realtà, il gesto è semplice e indolore: viene descritto in poche righe nel primo capitolo, “Rettili”, e non sembra causare effetti particolarmente eclatanti nella vita di Cristina, né in positivo né in negativo.

Se da una parte non esiste una vera dipendenza social e una conseguente crisi di astinenza, dall’altra non c’è nemmeno una rinnovata lucidità, una purificazione/disintossicazione che elevi Cristina a una qualche forma di coscienza “migliore”, o semplicemente più “acuta” o “sensibile”, o al contrario “distaccata”.

Forse esiste una tendenza a sopravvalutare l’influenza e il magnetismo che le piattaforme social esercitano sulla nostra psiche e sul modo in cui comprendiamo la nostra vita? Davvero ne siamo così schiavi?

[Alt Text: Agnes Martin, Untitled (1998). Fonte.]

FM: Il fatto che il momento in cui Cristina si toglie dai social sia trattato in maniera veloce, senza pianificazione come invece avviene per il silenzio, non significa che sia indolore. La dipendenza dai social è un’eventualità reale e pure piuttosto comune, come si sta arrivando a capire. Non per tutti sussiste, non per tutti si manifesta alla stessa maniera – esattamente come per tutte le dipendenze – ma è reale. Una scena per me cruciale è quella in cui Cristina “ruba” il telefono di Daniele per sbirciare il mondo social del quale lei non fa più parte, come se fosse una ricaduta.

G: Cristina cancella senza problemi e senza rimorsi tutte le app sul suo telefono, tranne una, Vinted, che continua a utilizzare attivamente (e non solo a fruire passivamente). Vinted non è una piattaforma imperniata sull’invenzione dell’identità digitale del singolo utente, ma è assemblata dagli oggetti “in vetrina” e dalle relazioni stringatissime normate dalla compravendita. L’attività è talmente elementare e “tangibile” – gli oggetti acquistati arrivano davvero sulla porta di casa via posta – da diventare quasi rilassante.

Scrollare Vinted come “antidoto” all’angoscia performativa di Instagram è un riempitivo cui anch’io mi scopro spesso intenta a ricorrere. Bisogna però fare i conti con il fatto che l’acquisto (o il suo succedaneo, il “salvare tra i preferiti”) come atto ricreativo è un’altra scappatoia per evitare o ritardare l’incontro con sé stessi. Mitigo la mia inadeguatezza attuale proiettandomi nella me del futuro, resa migliore da questo gilet “nuovo senza cartellino” che mi arriverà dalla Francia settimana prossima.

Secondo te perché Cristina sceglie di continuare a esistere online solo nel ruolo di consumatrice?

FM: Perché è un antidoto al dolore, come afferma lei stessa. Il consumismo lo è, esattamente come può esserlo una sostanza. Sostituisce un bisogno con un altro, dà uno scopo, una ragione, un’identità.

Gli oggetti che possediamo, a differenza delle persone, non causano dolore. L’inferno sono gli altri, come scriveva Sartre, ma perché l’inferno sta nella distanza tra noi e loro, nel fatto che sono diversi da noi, lo saranno sempre, non li possiamo piegare alle nostre volontà e non li possiamo possedere.

Gli oggetti sì: e se non assolvono il loro compito, li possiamo vendere o abbandonare, senza troppe ripercussioni. Forse l’unica eccezione che mi viene in mente sono le case, che simbolicamente avviciniamo sempre troppo alle persone, e infatti rappresentano una mia fortissima ossessione letteraria.

[Alt Text: Agnes Martin, Untitled da On a Clear Day (1973). Font.]

G: Il potenziale rivoluzionario, utopistico, quasi fantascientifico della vita silenziosa e solitaria creata da Cristina sottolinea la nostra scarsa immaginazione quando ci concediamo di pensare a che cosa faremmo senza l’obbligo di lavorare e la necessità di comunicare. Cristina guarda film, ordina cibo d’asporto, ozia, semplicemente non fa nulla.

Perché è così difficile immaginare una vita non impegnata, senza ambizioni, immune al senso di competizione, fiduciosa rispetto alla propria sussistenza? La sua solitudine è in teoria assoluta, ma possiamo davvero definirla tale se Cristina riempie le sue giornate di film e serie TV, ovvero di voci e storie altrui?

FM: Di nuovo, come parlare e comunicare sono concetti da non confondere, non separerei nemmeno solitudine e fruizione solitaria. Non ci vedo grandi differenze! Per quanto io adori il cinema e le serie tv, non mi sognerei mai di sostituirli concettualmente con le persone – e chi lo fa, come Cristina, dimostra probabilmente una certa problematicità nei rapporti interpersonali.

Ciò di cui parla questo libro, più di tutto, sono le relazioni, la difficoltà di instaurarle e portarle avanti, la distanza che passa tra noi e gli altri, di cui l’incomunicabilità è forse la manifestazione più lampante. Cristina a un certo punto rimane sola, e questo pure se il silenzio che pratica ha un rumore di sottofondo, dato da voci che non sono la sua. In termini narrativi, poi, sarebbe stato di una noia mortale un romanzo in cui un personaggio non compie alcuna azione. In termini pratici, equivale, credo, alla morte?

G: C’è una trama secondaria, quasi sotterranea nel Periodo del silenzio, che ruota attorno alla precarietà lavorativa di Cristina. Vincitrice di un concorso da bibliotecaria, si ritrova comunque con un contratto a tempo determinato e uno stipendio modesto. Non stupisce affatto che Cristina sia così indifferente alle potenzialità del suo luogo di lavoro, e in questo è ben allineata ai paradigmi della sua (nostra) generazione.

È difficile capire se è la difficoltà a crearsi una carriera stimolante a far sfociare altrove il bisogno di situare la propria identità, o se è la supremazia dell’io a trovare troppo soffocante la “scatola” della professione. Se il mio lavoro non mi paga abbastanza per permettermi di vivere decentemente, perché mai dovrei identificarmici? Se mi ruba tutto il tempo e l’energia che vorrei spendere altrove, e lo fa in nome di una “passione” gratuita assolutamente non ricambiata, perché mai dovrei credere alle sue promesse?

Cristina sembra imboccare la via del quiet quitting, il fare il “minimo contrattuale” che, come nota Francesca Coin in Le grandi dimissioni (2023):

[...] in una cultura del lavoro puntellata da aspettative di devozione, “rapportarsi al lavoro come a un semplice lavoro” è già considerato un affronto, una forma di insubordinazione, una prassi guidata dalla mancanza di deferenza e di gratitudine, insomma uno scandalo, e in parecchi casi basta questo per diventare oggetto di ritorsioni e di reprimende.

E infatti il “minimo” di Cristina viene notato, in primis dalla sua capa (che una volta esclusa la “scusante” del problema di salute le diventa apertamente ostile) e poi dagli utenti della biblioteca, in particolare una studentessa che decide di infrangere la barriera silenziosa di Cristina per farle domande specifiche in merito al suo “stile di vita”. Il “congelamento emotivo” (altra definizione di Coin) sviluppato da Cristina – un lavorare “a testa bassa”, sviluppando un “intorpidimento” fisico e mentale che funziona da cuscinetto tra sé e le richieste del lavoro – non diventa però una strategia per arginare un burnout imminente.

Non c’è un esaurimento visibile che obbliga a rallentare, nessuna dimissione resa festeggiando nella speranza di una maggiore libertà futura: solo una rinuncia silenziosa che allaga il resto della sua vita.

Avevi in mente anche un tipo di frustrazione professionale quando hai immaginato l’origine del disagio di Cristina?

FM: Sì, per me questa sottotrama era fondamentale per la definizione della protagonista, una tra le più forti concause del suo silenzio. La specializzazione scelta da Cristina doveva servire sia a marcare una sua alterità, un suo essere fuori dal tempo, sia una difficoltà effettiva a entrare poi tra le fila del mondo, nel momento in cui, come si rende conto, quell’alterità – che secondo una certa retorica, a tratti comprensibile e condivisibile, a tratti decisamente miope, andrebbe coltivata, sostenuta con orgoglio – dà accesso solo a una serie di lavori temporanei e sottopagati.

[Alt Text: Agnes Martin, Untitled (1960). Fonte.]

G: Il rifiuto dell’azione di Cristina mi ha ricordato la ricerca di immobilità della protagonista senza nome nel romanzo Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh (2018). Ai miei occhi, paragonare le direttrici delle due protagoniste accresce il potenziale farsesco di Moshfegh e incupisce il progetto del tuo romanzo.

Considerando che l’inerzia del personaggio di Moshfegh è un letargo chimico reso possibile da un assetto logistico estremamente agiato (casa di proprietà a New York, risparmi personali ereditati, connivenza di conoscenti e professionisti, facilità di accesso ai farmaci), il ritiro di Cristina diventa ancora più inquietante. È un diniego cosciente, che coltiva con intenzionalità quotidiana, non solo senza aiuti esterni (nella forma di sostanze chimiche o altre persone), ma anzi, in aperto contrasto con tutto e tutti. Non solo manca un trauma scatenante alla base del suo mutismo, ma non c’è soluzione: il silenzio si compatta in assenza.

Il mio anno di riposo e oblio propone un timido lieto fine: la fine dell’ibernazione. Mi sembra, però, che il cinismo di Moshfegh sia tale da non permettere che la sua protagonista si acclimati alle nuove intuizioni esistenziali offertele dal sonno – “Il tempo non era immemore. Le cose erano solo cose”; “Il dolore non è l’unico banco di prova per crescere”; “Mi sentivo morbida e calma e sentivo le cose. Era una bella sensazione. Questa era la mia vita adesso” – prima di darle un colpo secco con un nuovo trauma collettivo all’ultima pagina del libro, gli attentati dell’11 settembre 2001.

Cristina, invece, è glaciale nel seguire la sua logica di rifiuto fino in fondo, a prescindere da quello che succede nel mondo. Man mano che la sua imperscrutabilità cresce fino ad annullare l’intero personaggio, il suo “no” diventa l’unica, lampante, inesorabile mossa sensata.

Se da una parte la disperazione è schermata dal silenzio stesso – che cosa starà facendo Cristina mentre Elena, Silvia e gli epigoni online riflettono sui motivi della sua scelta? – il libro non ci offre nemmeno la zattera dell’ironia. Nessuna risata ad alleggerire il taglio, solo il monologo della sorella Elena sulla “triste” interdipendenza delle persone, sul fatto che la nostra vita non ci appartiene, ma la condividiamo con gli altri, a fornire un minimo appiglio di “positività”. Nel complesso, però, il libro non si (ci) permette morali consolatorie.

Da lettrice, do per scontato che un “lieto fine” sarebbe stata la fine del periodo del silenzio, un “qualcosa” che ribaltasse il nuovo equilibrio, un sospiro di sollievo, un rientro di Cristina in società possibilmente arricchito da una qualche intuizione sul senso della vita. È curioso quanto mi rassereni il fatto che non sia così, che il silenzio di Cristina perduri irrisolto e inspiegato, ma non posso fare a meno di chiederti che aspetto avrebbe avuto un “lieto fine” se avessi deciso di volerne uno per Il periodo del silenzio?

FM: Il finale per me rappresenta un lieto fine (per quanto timido, ancora più di quello di Moshfegh). Cristina inizia a parlare in una “lingua nuova”, come dice Elena: lo stadio della lallazione è il primo della comunicazione verbale e rappresenta un nuovo inizio, il primo passo, non una regressione.

Mi sono basata su una serie di studi fatti su persone che hanno trascorso anche loro un periodo di silenzio, dovuto ad afonia prolungata o a rifiuto, come nel caso di Cristina. Negli studi si riferiva che in alcune di queste persone, quando ricominciavano a parlare, si notava “un timbro infantile, un timbro bambino della voce”.

È curioso come alcuni lettori l’abbiano interpretato in senso opposto, quando né io, né la casa editrice, né le persone che l’hanno letto prima della pubblicazione c’eravamo mai posti il problema.

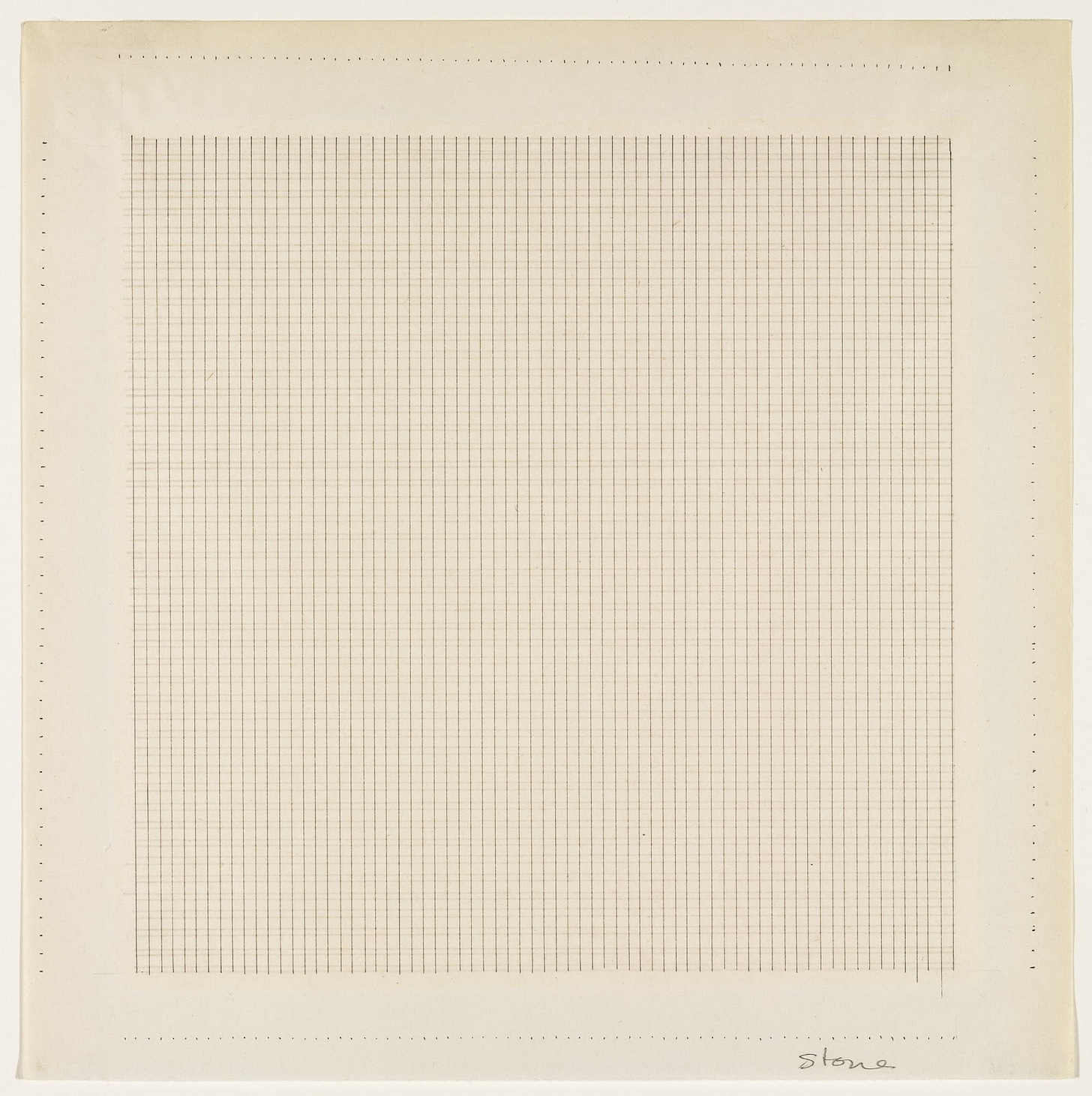

[Alt Text: Agnes Martin, Stone (1964). Fonte.]

G: La tristezza totalizzante di Cristina potrebbe renderla una potenziale perfetta candidata al ruolo di “Sad Girl”, ma c’è qualcosa che stona nel suo stato esistenziale, un’impermeabilità che la rende incategorizzabile. Nel suo saggio Sad Girl (2024), Sara Marzullo racconta di aver tratto grande sollievo e ispirazione da una genealogia di personaggi travagliati (sia storici sia fittizi) che “erano riusciti a esprimere la forza e l’eccentricità necessarie per non subire il dolore, ma appropriarsene, e lo avevano usato come mezzo, invece che come contenuto”.

Cristina mi sembra esuli da questa definizione, non mette a frutto il suo disagio per trascenderlo, non si “appropria” di una diagnosi (il mutismo selettivo) per alimentare una tensione creativa, e soprattutto non persegue la condivisione pubblica del suo stato emotivo. Per di più, non soccombe al suo dolore: crea una modalità esistenziale parallela, in cui il dolore semplicemente “è”.

Concordi con me che il particolare posizionamento “negativo” di Cristina riesca a problematizzare ulteriormente un’etichetta impalpabile come quella di “Sad Girl”?

FM: Sì, sono d’accordo. Ci sono dei momenti del libro in cui mi è venuto naturale citare apertamente un cliché, oppure giocarci in maniera meno immediata, per capovolgerlo. Il personaggio di Daniele rientra in quest’ottica, è uno un po’ attratto dalle ragazze tristi, problematiche, che spera di salvare, ed è anche per questo, in fondo, che Cristina lo allontana.

La categoria di Sad Girl, di nuovo, prevede un interlocutore, uno spettatore, che prova attrazione verso questa tristezza, quasi come se fosse stata creata per lui – e in effetti lo è. Ma Cristina per me non è mai stato un personaggio utile a uno scopo: ho cercato il più possibile di pensare a lei come una persona reale.

E ho voluto mettere al centro le sue motivazioni, il fatto che magari non è affatto interessata a suscitare interesse: ma è qui che spesso si crea un cortocircuito, l’ennesimo equivoco tra il messaggio e l’interpretazione, tra ciò che vogliamo dire e quello che diciamo davvero, tra come siamo e come ci vedono gli altri.

Ringraziamo Francesca Manfredi per averci dedicato il suo tempo e le sue parole.