La ghinea di marzo

Benvenut_ al dodicesimo numero di Ghinea, la newsletter reduce da un trasloco e da uno sciopero. Come talvolta è già capitato, questo numero ospita i contributi di due persone che ci piacciono tanto: Lino Caetani ci ha parlato di colonialismo e pretesa di possesso e gestione dei corpi degli animali umani e non, mentre Marianna Crasto ci ha regalato la migliore delle cose che siano mai state scritte su Grace Paley. E se la newsletter ti piace perché non aiutarci inoltrandola a chi potrebbe essere interessat_ o condividendola sui tuoi profili social? Buona lettura!

L'azione della sezione milanese di Non Una Di Meno, che nel corso della giornata dell'otto marzo ha ricoperto di vernice rosa la statua di Indro Montanelli, ha sollevato un coro di voci indignate che si sono affrettate a difendere la figura del grande giornalista e a condannare le atroci femministe colpevoli di non rispettare i morti. La vernice sulla statua ha tuttavia un significato: richiamare l'attenzione sul fatto che Montanelli, uno fra tanti, comprò una sposa dodicenne mentre si trovava in Eritrea secondo la diffusa pratica del madamato. Montanelli non si pentì mai di aver ripetutamente stuprato una bambina: al contrario, minimizzò l'accaduto in più occasioni. Lo stesso fanno i suoi sedicenti eredi, invocando un contesto culturale in cui sarebbe opportuno calare il madamato per non cadere nell'errore di giudicare i fatti di ieri con gli standard di oggi. Come fa notare Zad El Bacha, tuttavia, il contesto culturale non rappresenta una giustificazione ma piuttosto il cuore del problema e abdicare alla responsabilità di condannarlo è la strada migliore per replicarlo. Abbiamo chiesto a Lino Caetani, curatore del blog collettivo La piega (hai già letto il pezzo sull'otto marzo da una prospettiva decoloniale?), di allargare la riflessione.

Un grande ambaradan

di Lino Caetani

Tempo fa mi è capitato di leggere un’intervista fatta al noto imprenditore del settore agro-alimentare italiano Oscar Farinetti, l’ex renzianissimo fondatore di Eataly e poi della fiera bolognese FICO. Alla fine dell’intervista il giornalista chiedeva a Farinetti di riassumere con un solo termine la sua prima grande creatura imprenditoriale, simbolo di un made in Italy incarnato da prodotti alimentari di qualità, un brand pompatissimo dal governo di Matteo Renzi. Farinetti rispondeva così alla domanda: per me Eataly è un grande “ambaradan”. La risposta mi lasciò in un primo momento sconcertato. Mi domandai ma come è possibile che un imprenditore attentissimo alla propria immagine (per giunta un’immagine di “sinistra”) e attorniato chissà da quanti social media manager nella sua azienda abbia potuto associare Eataly ad un termine, ambaradan, che richiama (basta aprire Wikipedia, nemmeno un libro di storia di Del Boca o dei Wu Ming) la strage di 20.000 civili che l’Italia fascista compì nel 1936 usando gas tossici contro gli abitanti della sua colonia abissina, uccidendoli sul massiccio etiope di Amba Aradam? Del resto, quando si parla della storia del colonialismo italiano e dei suoi crimini efferati, la prima parola che salta alla mente è proprio quella di “rimosso”. Nonostante gli studi storici e tutta la documentazione a riguardo, è molto diffusa l’idea che ci sia una rimozione di questi crimini e della natura stessa della dominazione razzista degli italiani, quasi come se fossimo di fronte alla manifestazione di un fenomeno psicoanalitico, di una nazione che rifiuta di riconoscere il proprio passato.

Questo rimosso dall’inconscio collettivo nazionale si accompagna ad una ricostruzione dei fatti storici benevola e tipica di un negazionismo facilone, rappresentato dal motto “italiani brava gente”, fondata sull’idea che il colonialismo italiano sia stato meno efferato di quello di altre nazioni occidentali. Anche un ragazzino delle scuole medie che deve fare una tesina di storia potrebbe però rendersi conto del contrario senza troppi sforzi, comprendendo con un breve giro su internet come il colonialismo italiano sia stato uno dei più violenti della storia contemporanea, che gli italiani furono i primi a usare i gas letali come arma di sterminio di massa, ben prima dei futuri alleati nazisti. C’è dunque da riflettere sulla natura effettiva di questo rimosso: come può persistere nell’immaginario collettivo di una democrazia la sostanziale giustificazione dello sterminio colonialista? Pensiamo a come un personaggio acclamato come Indro Montanelli abbia potuto rivendicare per tutta la sua carriera con tranquillità l’acquisto, tramite la pratica coloniale del “madamato”, di una bambina africana di 12 anni. Eppure, fin dagli anni sessanta (lo si può vedere tranquillamente su YouTube), la scrittrice Elvira Banotti aveva pubblicamente accusato in televisione Montanelli dello stupro della bambina. A quella accusa seguirono le spallucce del famoso giornalista: “Era un animaluccio docile...In Africa è un’altra cosa...”. Penso che la questione della rimozione abbia poco a che vedere con l’inconscio e con discorsi da psicanalisi e sia invece nient’altro che una delle varie espressioni di una dominazione capitalista che persegue ancora oggi determinate oppressioni tra cui quelle della razzializzazione e del dominio occidentale bianco sull’Africa. Di nascosto ormai nell’era di internet e della scolarizzazione di massa c’è ben poco, semplicemente c’è una perpetuazione dei discorsi criminali, razzisti, sessisti, coloniali etc. sotto altre forme. Certe acquisizioni storiche per quanto facilmente rintracciabili sono di fatto occultate per ragioni complesse che attengono alla diffusione delle narrazioni nel contesto dei rapporti di forza esistenti nella società: l’immaginario collettivo è mutevole e dinamico ma è influenzato in particolar modo dal conflitto, ovvero da quanto la voce degli oppressi riesca a farsi largo sulla scena del dibattito pubblico.

Farinetti può certo celebrare involontariamente nel suo straordinario “lapsus” la brutale strage di 20.000 etiopi, ma può anche liberamente presentare come prodotti di eccellenza della gastronomia made in Italy dei corpi smembrati di animali. I tortellini emiliani che compaiono in uno stand gastronomico di FICO non sono altro che il prodotto di una continua strage di suini, una strage ottenuta tramite lo “sterminio per moltiplicazione” che avviene negli allevamenti industriali, sterminio compiuto per soddisfare i banali capricci culinari degli umani. Così come gli etiopi di Amba Aradam non avevano diritto ad essere riconosciuti come esseri umani sullo stesso piano dei loro gasatori fascisti, allo stesso modo i maiali di Modena o Reggio Emilia non hanno diritto ad esistere se non come cibo per altri animali. Se anche sappiamo e vediamo ogni giorno a tavola gli effetti di questo sterminio, esso resta invisibile ai nostri occhi, rimosso dal nostro modo di comprendere la realtà che ci circonda: qualsiasi azione di disvelamento del colonialismo e di ogni tipo di oppressione ha bisogno dell’apparizione sulla scena di un’azione conflittuale, di un soggetto antagonista attivo, che dovrà conquistarsi con fatica il proprio diritto a essere riconosciuto come legittimo.

Nelle narrazioni dominanti c’è sempre una causa superiore da difendere, può essere quella del fascismo oppure quella del cibo che “racconta così bene il territorio”. Gli intellettuali eredi di Montanelli, da Travaglio a Telese, da destra a sinistra, possono invocare la difesa di un “contesto storico da capire” riguardo lo stupro di una bambina da parte del loro mito perché nello scenario attuale il patriarcato e la razzializzazione si esprimono ancora in termini violenti e legittimati: una donna nigeriana può morire nel silenzio tra le mura di un lager per migranti solo perché non ha la cittadinanza italiana, e lo Stato per cui lavorano giornalisti e politici di destra e di sinistra non verrà mai indicato come il responsabile. Insomma, il grande ambaradan continua ogni giorno sotto i nostri occhi: se agli oppressori risulterà ancora semplice nasconderlo e infiocchettarlo per presentarlo come naturale e inevitabile, dal punto di vista degli oppressi qualsiasi decostruzione storica sarà insufficiente se non sarà accompagnata dalla lotta concreta per la liberazione.

Il 23 marzo si è svolta a Londra una protesta contro la Brexit. Questo, per ovvi motivi, è il nostro cartello preferito.

[Alt text: un uomo sorregge un cartello con scritto: 52% Pride and prejudice, 48% Sense and sensibility.]

Uno studio dell'università di Padova da poco pubblicato rivela la correlazione tra la presenza di composti perfluorurati (PFAS) nelle acque pubbliche e l'insorgenza di alcune patologie femminili, purtroppo anche neoplastiche, e di conseguenza come l'urgenza di politiche ambientali efficaci sia anche una questione femminista. Considerati i rischi per la salute non fa certo piacere apprendere che la Provincia di Vicenza, territorio in cui si parla senza mezzi termini di emergenza sanitaria, era a conoscenza sia della tossicità di queste molecole sia della loro presenza nelle acque pubbliche — ma non ha mosso un dito. Qui puoi leggere la storia delle Mamme No Pfas, che sono in prima linea contro questa ingiustizia proprio come nel più celebre caso contemporaneo di acque contaminate: quello di Flint in Michigan.

Il Pakistan è uno dei peggiori posti al mondo in cui nascere donna. I ruoli di genere e la sottomissione femminile sono imposti per legge, che strumentalizza ed esercita una lettura estremamente misogina del Corano, e chiunque la metta in discussione deve affrontare la seria accusa di voler sovvertire l'Islam attraverso malevole influenze occidentali. Scendere in piazza a Islamabad richiede dunque una dose di coraggio maggiore a quella che serve a noi, ma l'otto marzo è successo: la seconda generazione di femministe pachistane si è riunita sotto la bandiera della behenchara (sorellanza) e ha protestato pubblicamente in tre grandi città. Qui un breve riassunto della rinascita femminista in Pakistan che non manca di sottolineare un punto importante: le donne pachistane sono perfettamente in grado di lottare per la propria liberazione senza che noi femministe occidentali facciamo loro da paladine o peggio ancora da organizzatrici.

Nell'immagine: corteo femminista a Karachi, Pakistan.

[Alt text: due donne, una delle quali al megafono, su una camionetta durante un corteo. Alla camionetta è appeso uno striscione che raffigura pugni alzati.]

Il 4 marzo 1920 termina lo sciopero di ventuno giorni proclamato nella fabbrica Bello di Medellin, in Colombia, e termina con la vittoria assoluta degli operai ma soprattutto delle operaie. La fabbrica tessile fondata da Emilio Estrepo Callejas e condotta sul modello industriale inglese impiega infatti soprattutto ragazze giovanissime al telaio (circa quattrocento, contro i cento uomini) ed è per questo che sono le donne, in un contesto per nulla sindacalizzato, a decidere di fare gruppo e avanzare rivendicazioni. E di smettere di lavorare finché non le avranno ottenute. Tra le ragioni dell'agitazione prima e della barricata poi figurano il salario, già scarso e oltretutto spesso decurtato da multe arbitrarie, le dodici ore di duro lavoro in condizioni igieniche insoddisfacenti, l'atteggiamento tirannico dei capisquadra e non ultime le frequenti pretese di prestazioni sessuali sul posto di lavoro. Che le ragazze debbano concedersi ai capisquadra è infatti dato talmente per scontato che quelle che rifiutano incorrono spesso nelle sanzioni amministrative. Il legittimo scontento fra i telai si fa insostenibile ed è così che il 12 febbraio le lavoratrici, che trovano nell'operaia ventiquattrenne Betsabé Espinal una figura di riferimento e una leader, decidono che in fabbrica non si entra. E agli uomini crumiri che tentennano o addirittura provano a varcare i cancelli urlano sberleffi e insulti.

Inizialmente osteggiate dalle autorità locali ed ecclesiastiche, le scioperanti si guadagnano però l'appoggio della gente di Medellin. Ben presto si formano gruppi di solidarietà che si incaricano di raccogliere cibo e denaro per loro, mentre un cronista del foglio El Espectador le loda così:

Honor a esos cientos de mujercitas que han tenido la locura galante y fértil de confrontar la resistencia y furia del capital, sin más equipaje que una buena porción de rebelión y dignidad… Cómo no secundarlas si son heraldos de una provechosa transformación social, si pueden ser las primeras víctimas ineludibles de toda revolución que se inicia.

Onore a queste centinaia di giovani donne che hanno fatto la pazzia di affrontare la resistenza e la furia del capitale, senza ulteriori strumenti che una buona dose di ribellione e dignità... Perché non appoggiarle dato che sono precorritrici di una fruttuosa trasformazione sociale, dato che possono essere le prime e inevitabili vittime di tutta la rivoluzione che sta cominciando?

Di fronte a tanta resistenza e tanto supporto esterno il padrone non può che piegare la testa e soddisfare tutte le richieste: i capisquadra vengono sostituiti, i salari aumentati del 40% e l'orario di lavoro alleggerito da una pausa pranzo più lunga, Inoltre il sistema di multe viene rinegoziato per iscritto per evitare soprusi. Il trionfo di Medellin sarà ricordato come una pietra miliare per il movimento operaio colombiano e la sua onda lunga galvanizza la classe lavoratrice dell'intero paese, che ben presto comincia a organizzarsi per conto proprio e a pretendere diritti e dignità.

[Alt text: una fotografia di Betsabé Espinal sovrapposta a una pagina di giornale del 5 marzo 1920 che titola "Trionfo delle eroiche operaie di Bello".]

In occasione dell'8 marzo, Silvia Cardinale Pelizzari ci ha offerto una testimonianza preziosa: la sua lotta contro i dolori invalidanti dell'endometriosi.

Una lista di donne e di passaggi storici che hanno contribuito al riconoscimento dei diritti sul lavoro negli Stati Uniti.

Chi era Rosa Luxemburg? Cominciamo da questo breve documentario.

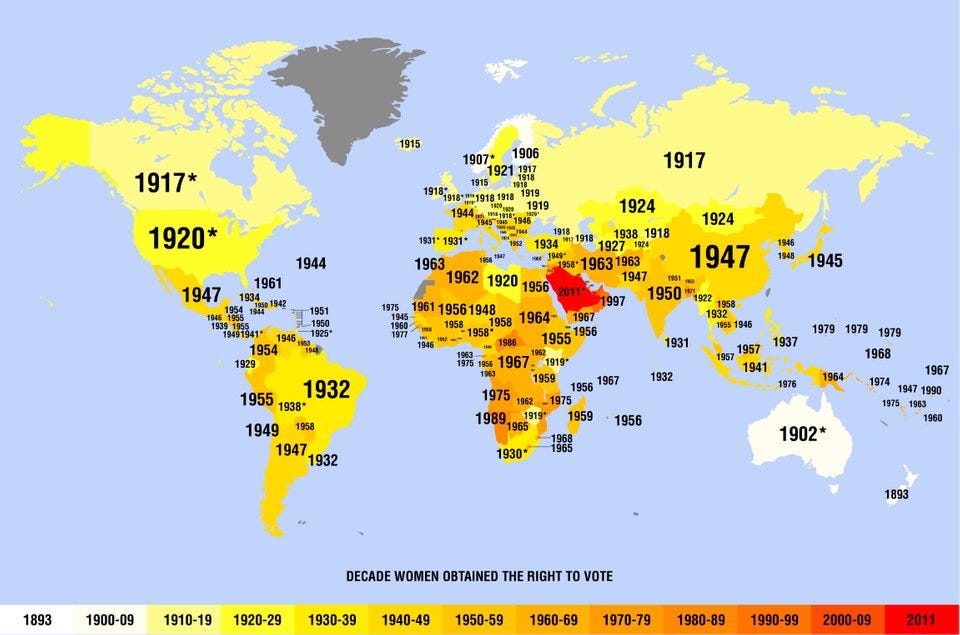

Una mappa che raccoglie le date in cui ogni paese ha ratificato il suffragio femminile:

Grace Lavery racconta perché non prova alcuna vergogna nell’essere trans, anche grazie al fatto che la sua transizione ha funzionato bene.

Nel DDL 735 Pillon non c’è traccia dello spirito morale cattolico tanto millantato da certe frange antifemministe: il blog di Donne per la Chiesa se ne distanzia e ne critica fortemente l’atteggiamento autoritario e possessivo che oggettifica sia le donne che i bambini. Michela Nacca, avvocata della Sacra Rota, concorda e aggiunge che siamo di fronte a una manipolazione del Vangelo, usato in malafede per tentare di dar vita a uno stato etico. Qui puoi leggere un'ulteriore analisi del DDL e di tutte le sue implicazioni a cura di Simona Sforza.

Due parole sulle recenti proteste in Algeria. E già che ci siamo altre due parole sul ruolo delle donne al suo interno.

Barbara Hammer, pioniera del cinema queer, artista visuale, fotografa, è morta dopo tredici anni di malattia, durante i quali si è battuta duramente per il diritto all'eutanasia. Masha Gessen l'aveva intervistata poche settimane fa e Vanity Fair ha da poco pubblicato questa strepitosa conversazione postuma. E qui puoi guardare una sua performative lecture sull'arte di morire, di convivere col cancro, di creare nella malattia.

[Alt text: performance postcard del 1979 in cui Barbara Hammer sorride mentre dalla bocca le esce un fumetto che recita: "Mettiamo una lesbica alla Casa Bianca"-]

Il 29 aprile 1937, la trasmissione radio della BBC intitolata "Words Fail Me" ospitò le parole di Virginia Woolf. La lettura del suo contributo (consultabile qui per intero), Craftmanship, è stata fortunatamente conservata. Il 28 marzo, dal 1941, ne ricorre l'anniversario di morte. Delle varie e preziose parole che ha lasciato per iscritto perché continuasse a venir data loro voce, questa è l'unica registrazione della voce di Woolf stessa a cui abbiamo accesso.

FATTO DA VOI

In occasione dell'8 marzo Martina Neglia ha scritto un lungo articolo sul femminismo per L'indiependente e ha raccolto una comoda lista di libri che non siano i soliti classici e che possono esserci utili per educarci.

UN FILM

Period. End of sentence di Rayka Zehtabchi (2018)

Period. End of sentence è un documentario disponibile sulla piattaforma Netflix che porta alla luce il taboo delle mestruazioni nelle zone rurali dell’India, e che ha come protagonista soprattutto la giovanissima Sneha che, a soli 23 anni, lavora nella fabbricazione di assorbenti e si prepara all'esame per entrare in polizia. A 60km da Dehli, in un villaggio nel distretto di Hapur, chiedere cosa siano le mestruazioni comporta silenzi nervosi e sorrisi abbozzati. Lo stigma socio-culturale che impedisce la discussione sulle mestruazioni è lo stesso che impedisce alle donne di proseguire gli studi, avere accesso ai luoghi di culto, o anche avere accesso ai prodotti sanitari di base. Il documentario racconta dell’installazione nel villaggio di un macchinario che consenta l’auto-produzione di assorbenti igienici a basso costo, utilizzando solo materiali biologici recuperati direttamente dal territorio così come aveva rifinito il progetto Arunachalam Muruganantham.

Il documentario rivela l’assenza di educazione su cosa siano effettivamente le mestruazioni: alcuni uomini intervistati la credono una malattia che ‘colpisce soprattutto le donne’, e le ragazze ignorano le precauzioni igieniche necessarie a ridurre i rischi sanitari perché le donne di qualsiasi generazione trovano inopportuno e vergognoso affrontare l’argomento. La disinformazione sul tema ha un impatto sull’intera comunità: non si può studiare, lavorare, o partecipare alla vita di (alcuni, molti) templi. Oltre alle conseguenze disastrose a livello pratico e personale, quello che avviene a livello simbolico e comunitario è che nei giorni delle mestruazioni le donne perdono ogni ruolo e ogni funzione sociale. In risposta, la porzione di comunità che si accerchia attorno alla produzione dei nuovi assorbenti economici sviluppa una nuova e fondamentale funzione sociale: le donne che aderiscono al progetto educano sull’argomento le altre donne, e trasmettono assieme le informazioni teoriche e la pratica di produzione.

Nei venticinque minuti che costituiscono il film, la telecamera non interroga mai frontalmente le partecipanti ma si inserisce nella conversazione allargata che immortala, e affianca i soggetti nel percorso di presa di coscienza e di spazio permettendo. Ricco e vivace, il corto sintetizza magistralmente una parabola di auto-affermazione che, grazie ai tecnicismi, viene condivisa anziché osservata. Il crescendo di entusiasmo e consapevolezza stimola l’osservatore alla partecipazione e non al giudizio, e ci sono voluti due anni di lavoro perché tutto questo lavoro di posizionamento delle varie persone e entità trovassero il giusto equilibrio escludendo dall’orizzonte ogni possibile forma di giudizio e sviluppasse, invece, empatia.

Perché Rayka Zehtabchi ha diretto questo breve documentario che ha vinto un Oscar non solo per tematizzare la vergogna sociale addossata a un evento biologico naturale e le conseguenze disastrose che l’ignoranza sul tema ha sulla comunità intera a partire da chi questo evento biologico lo vive direttamente. Non si tratta di un documentario di sola informazione, quanto piuttosto di costruzione: attraverso il reportage dell’esperienza diretta dei soggetti ripresi e dalla storia di un luogo specifico, il film vuole istruire su come costruire informazione, solidarietà, e attivismo.

The Pad Project aiuta a finanziare la diffusione dei macchinari descritti nel documentario, estendendo così le possibilità di impiego e costituzione di micro-economie di donne nei paesi in via di sviluppo tramite volontari e associazioni locali. L’iniziativa, originariamente nata attraverso l’impegno di un gruppo di giovanissime studentesse della Oakwood School di Los Angeles e della loro insegnante Melissa Berton, è in parte il risultato del gemellaggio scolastico promosso dal progetto Girls Learn International (GLI).

Attraverso una raccolta fondi autonoma, il gruppo di lavoro di The Pad Project ha promosso la realizzazione e la produzione del film, ispirato dal desiderio di espandere la conoscenza sull’argomento. Come si può ascoltare in questa intervista, lo spirito con il quale si è cercata la persona che fosse capace di abbracciare l’ideale del progetto è riassumibile in quanto segue:

Vogliamo che sia una regista donna, vogliamo che sia giovane, non importa che non abbia lavorato prima come documentarista: dev’essere una persona sinceramente mossa dall’argomento.

UN LIBRO

Tutti i racconti di Grace Paley (1994)

di Marianna Crasto

Un appiglio visivo: nel video di un reading al Boston University College of Arts and Sciences nel 2007, Grace Paley è una signora anziana con un dolcevita a fiorellini blu, un gilet e un berretto di lana rossa sui capelli bianchi. Legge per un'ora circa, fa ridere spesso la platea. Nelle foto disponibili in rete ha perlopiù la stessa età, spesso il berretto. Ai ritratti casalinghi - con i cani, col marito, con l’amico di famiglia Donald Barthelme - si affiancano le numerose foto durante manifestazioni di protesta: in qualcuna mantiene cartelli, in altre agenti delle forze dell'ordine la trascinano via.

Poetessa, scrittrice di racconti, attivista, femminista, pacifista. Una lista che dia un'idea del suo impegno politico farebbe forse impallidire una lista dei suoi racconti che sono appena 45. Ma d'altra parte fu lei stessa a dire che l'arte è troppo lunga e la vita troppo breve, e nell'intervista rilasciata nel 1992 a The Paris Review: «Ogni tanto c'era un aspetto della mia vita che mi distoglieva dalla scrittura: i bambini, certo, e poi ci furono il movimento per i diritti civili e la guerra in Vietnam. Per come ero stata allevata, sembrava naturale lasciarsi coinvolgere» e confessa di aver iniziato a scrivere il suo primo racconto durante una convalescenza mentre i figli erano affidati alle cure di altri.

Sur ha recentemente ripubblicato tutti i racconti nella nuova traduzione di Isabella Zani, dopo che le singole raccolte erano lentamente uscite fuori da ogni catalogo. Un turbine di esistenze newyorkesi impegnate nelle più quotidiane e banali attività: il mondo messo in scena da Grace Paley si propone al lettore in maniera compatta. Più nello specifico: l’esistenza di un mucchio di donne che fanno le madri, le amiche, le figlie, le amanti, le mogli e parlano tra loro, con grazia e schiettezza insieme, dei fatti della vita. Ancora a The Paris Review: «Ho sempre saputo di voler scrivere di donne e bambini, ma rimandai tutto per un paio d’anni perché pensavo che la gente l’avrebbe trovato un argomento banale, di nessun interesse. Ma poi mi dissi: sono queste le storie che devo scrivere. Che voglio leggere». E, per sua stessa ammissione, se non avesse effettivamente passato tutto quel tempo della sua vita al parco con le altre mamme e i bambini, gran parte di quelle storie non sarebbero esistite.

[Alt text: Grace Paley inginocchiata di fianco al suo cane in giardino.]

In uno dei suoi racconti più famosi, Faith sull’albero, il mondo intero nasce a partire dal parchetto giochi in cui Faith passa il pomeriggio con i figli. Maestra nell’inserire l’elemento inaspettato (la parola, lo scambio di battute) in un contesto che non lo prevederebbe, Paley, mette la sua protagonista seduta su un ramo a 3 metri da terra, da lì a ragionare sulle proprie sfortune sentimentali, sui concetti di Bene e Male, su quanto fare la madre sia insieme meraviglioso e terribile («Questi bimbi io li bacio quaranta volte al giorno») e perfino sulla didattica della scuola pubblica - mentre di tanto in tanto, dal basso, un amico o un’amica o il figlio maggiore la rimproverano perché sta farneticando come al solito. In chiusura un piccolo corteo contro il conflitto in Vietnam irrompe nei giardini e il poliziotto di quartiere è costretto a disperderlo nella delusione generale, anche dei più piccoli. L’inventiva sorprendente fa sì che il parchetto giochi contenga sé ogni aspetto della vita in una rappresentazione che più vera non si potrebbe proprio perché contempla anche l’assurdità (e Faith stessa dice al figlio: «Guarda che bello il ghiaccio sul fiume, guarda che grandi gli scogli, dicevo, e lo abbracciavo, topino mio, gli dicevo: Guarda che interessante il mondo»).

In Vivere, Ellen chiama Faith per dirle che sta morendo. Faith allora inizia letteralmente a sanguinare. Il dottore le dice: «Non puoi sanguinare per sempre: o finisci il sangue o smetti. Nessuno sanguina per sempre». Le due donne vivono le ultime settimane entrambe sull’orlo di un tracollo nervoso a causa della maternità che le costringe a interrogarsi continuamente sul destino dei figli ma, allo stesso tempo, non concede loro mai un attimo di tregua («Volevo solo che i bambini stessero fuori dal bagno. Non mi preoccupavo per loro. Mi preoccupavo per me»). Al funerale, sarà l’orfano di Ellen a consolare Faith e non viceversa. Il senso del dovere dell’adulto verso chi è giovane - la consapevolezza di dovergli insegnare qualcosa, qualsiasi cosa - getta Faith nell’ansia («”Ma non è meglio che ti adotto comunque?”, domandai, chiedendomi, se lui avesse detto sì, dove avrei trovato i soldi, la stanza, altri dieci minuti di buonanotti»). Ma Grace Paley è grande per questo: per lo scarto inaspettato tra il sentimento che ti aspetti di provare in una scena tutto sommato tipica - a forte rischio sentimentalismo - e quello che lei decide di farti provare. È uno dei modi con cui riesce a sbatterti in faccia la verità più profonda delle cose, quella che non avevi considerato.

A The Paris Review spiegò che per lei il processo di scrittura partiva sempre da una frase, da un suono, e non aveva quasi mai idea di cosa sarebbe successo dopo: c’era solo quella frase. Allora il linguaggio sceltissimo, l’intenzione sempre ironica, la creazione di mondi dove le persone parlano di continuo, raccontano e ascoltano - decine le storie in cui, al di là dell’argomento trattato, è lo scambio dialogico ad essere centrale già a partire dal titolo - sono il frutto naturale di quella dichiarazione di poetica. Basta pescare a caso per trovare incipit fulminanti e scambi di battute che non sfigurerebbero su un palcoscenico e che sono capaci di illuminare anche le pagine più difficili da mandare giù (tra le più clamorose: «Un anno a Natale mio marito mi regalò una scopa. Non era giusto. Non mi si venga a dire che il pensiero era gentile» in Un minimo di interesse; «C’erano due mariti scontenti delle uova. In quel modo non piacciono neanche a me, dissi. Fatevele da soli» in Due brevi storie tristi da un’esistenza lunga e felice; «Ciao, vita mia, ho detto. Siamo stati sposati ventisette anni, perciò mi sentivo autorizzata. Lui ha fatto: Cosa? Quale vita? La mia no di certo» in Volere e non volere; «Jack mi ha chiesto: Non è tremendo crescere all’ombra del dolore di un altro? Immagino di sì, ho risposto. Come sai, io sono cresciuta sotto la luce estiva dell’ascesa sociale» in La storia dell’immigrato). Il caos di salotti disordinati e bambini urlanti, di uomini distratti e assenti, di donne stanche e delle loro relazioni sconclusionate ritrova l’ordine sulla pagina che deve essere scritta perché alla fascinazione delle parole, al bisogno di farci qualcosa, Grace Paley non ha mai potuto resistere: «È questo che intendo quando affermo che l’arte nasce da una costante vessazione mentale. È una fissazione».

Marianna Crasto fa parte della redazione di inutile, scrive racconti bellissimi (come questo o questo) e il suo blog è il nostro blog preferito. Puoi seguirla anche su Twitter.

UN BRANO

Biogénésis di Éliane Radigue (1996)

[Alt Text: nell'immagine Éliane Radigue al lavoro nello studio, circa 2009]

In Iperoggetti Timothy Morton utilizza Biogénésis come un esempio di “musica [che] non è «a proposito» di un ambiente: è l’ambiente”. Morton procede con un’inesattezza: “Biogénésis è un lavoro che consiste semplicemente nella registrazione del battito cardiaco di Radigue e del battito del bambino che si inizia a percepire nel suo utero”. L’utero in questione, infatti, non appartiene a Radigue, ma a sua figlia, incinta della prima bambina quando sua madre Éliane, e futura nonna, attacca un microfono a uno stetoscopio e, con il sintetizzatore, crea Biogénésis. Morton non solo scavalca l’eredità matrilineare incorporata nel brano, sorvolando sulle implicazioni di un cuore che è contemporaneamente di figlia per una, e di madre per un’altra, ma, come argomenta Rebecca Lentjes “cade nella trappola fatale della misoginia”. “Ridurre la sonificazione di gravidanza e crescita alla sonificazione di un ambiente, un grembo” è allineabile, secondo Lentjes, alla serie di metafore ginecologiche usate per descrivere qualunque manto sonoro: “il suono è feticizzato come traccia di conoscenza e ‘essere’, mentre la maternità è ridotta a una camera di riverberazione: un vuoto da occupare”. Radigue, al contrario, sovrappone i cuori per rendere trasparente l’esperienza.

Qui un approfondimento sull’opera di Éliane Radigue, qui una video-intervista.

UNA DONNA, UNA SUA PERFORMANCE

Carolee Schneemann (1939-2019)

Nell'immagine: parte di Eye Body: 36 Transformative Actions (1963), serie fotografica in cui Schneeman attiva l'ambiente creato con la sua costruzione dipinta Four Fur Cutting Boards (1962-63), basata sulle tavole per conceria recuperate nel suo studio newyorchese.

[Alt Text: foto in bianco e nero in cui Schneeman, il corpo nudo e dipinto, regge un telaio di ombrello rotto.]

Il 6 marzo 2019 è mancata Carolee Schneemann, pittrice e artista video-perfomativa statunitense. Per il Schneemann il corpo è stato soggetto e, contemporaneamente, luogo del lavoro creativo, ed è stato il suo corpo il depositario della pratica artistica e politica. Gli anfratti in cui è culturalmente confinato l’erotismo sono diventati il palcoscenico di Schneemann: il video Fuses (1968) è una porno-poesia, un film collage la cui pellicola — dipinta, rigata, bruciata, cotta al forno — cattura istanti del sesso tra Schneemann e il suo compagno, il compositore James Tenney, nell'arco di vari anni. Il contesto è vitale: la finestra affacciata sul giardino della casa di Springtown (NY), dove Schneemann ha vissuto la maggior parte della sua vita, indica il passaggio delle stagioni; il profilo del gatto Kitch, testimone silezioso della vita intima della coppia, ci ricorda la nostra presenza intrusiva, oltre che la manipolazione nascosta dietro quanto stiamo osservando. Schneemann e i suoi gatti, Cluny e Vesper, sono stati un altro perno della sua ricerca, insieme hanno spostato la linea di confine della sensualità: il video Infinity Kisses (2008) raccoglie decenni di fotografie sgranate e sovraesposte che ritraggono baci tra musi e bocca. Nella sua performance più celebre, Interior Scroll, nuda e in piedi su un tavolo, Schneemann ha srotolato una striscia di carta dalla sua vagina. Avveniva a New York, nell’agosto del 1975. Questo il testo stampato sul rotolo di carta, che Scheemann ha letto ad alta voce:

I met a happy man

a structuralist filmmaker

-but don’t call me that

it’s something else I do-

he said we are fond of you

you are charming

but don’t ask us to look at your films

we cannot

there are certain films

we cannot look at

the personal clutter

the persistence of feelings

the hand-touch sensibility

the diaristic indulgence

the painterly mess

the dense gestalt

the primitive techniques

(I don’t take the advice

of men who only talk to

themselves)PAY ATTENTION TO CRITICAL

AND PRACTICAL FILM LANGUAGE

IT EXISTS FOR AND IN ONLY

ONE GENDER

...

he told me he had lived with

a “sculptress” I asked does

that make me a “film-makeress”?

Oh No he said we think of you

as a dancer

Qui un video-ritratto collettivo su Carolee Schneemann, Barbara Hammer e Gunvor Nelson, filmato nelle rispettive case-studio. Qui un’intervista recente con Schneemann.

Mentre chiudevamo questa Ghinea è arrivata la triste notizia della morte di Agnès Varda, una figura di riferimento gigantesca, per il cinema e per il femminismo: in futuro vorremmo renderle omaggio con una Ghinea speciale.

In questa Ghinea invece abbiamo stabilito, tra le altre cose, che i cosiddetti “grandi giornalisti” non hanno il lasciapassare per qualunque oscenità, e che oggi come ieri lo sciopero è lo strumento più efficace in nostro possesso (ecco perché non gode di grande popolarità). Ci leggiamo ad aprile per mettere qualche altro punto fermo. E se anche tu hai voglia di contribuire come Lino Caetani e Marianna Crasto fatti sotto: noi ti aspettiamo.

Un abbraccio!

Francesca, Gloria e Marzia