Benvenutx a Ghinea, la newsletter con un importante annuncio.

Se hai recentemente donato o intendi donare una somma qualsiasi a un’associazione operante a Gaza, all’UNRWA, a un GoFundMe di famiglie che cercano di attraversare il confine e salvarsi dai bombardamenti e dalle esecuzioni di civili, abbiamo un regalo per te. Amicə generosə ci stanno aiutando a realizzare un numero speciale che uscirà ad agosto e che, per la prima volta, non sarà liberamente accessibile. Come sai, abbiamo sempre lavorato a Ghinea senza chiedere né ricevere soldi: questa volta, però, il nostro obiettivo è aiutare concretamente chi vive sotto l'occupazione coinvolgendo chi ci legge nella solidarietà, e reputiamo giusto fare un’eccezione. Perciò, se hai la possibilità di partecipare, non devi far altro che inviare via mail la ricevuta della tua donazione con l’oggetto DONAZIONE PALESTINA e attendere l’uscita dello speciale. Nel prossimo numero anticiperemo chi ne farà parte, sperando di sorprenderti. Grazie.

Questo mese abbiamo due splendidi contributi: Elena Strappato legge con attenzione e metodo il classico della letteratura canadese Orso, scritto da Marian Engel, e Marco Tamburini ci parla del lavoro della psicoterapeuta palestinese Samah Jabr. Buona lettura!

Non interpretare Orso di Marian Engel. Per un’erotica sensoriale dell’arte e del mondo.

di Elena Strappato

[Alt Text: disegno stilizzato che raffigura l’abbraccio tra una donna senza volto e un orso. Fonte.]

Prima di voler scrivere di Orso di Marian Engel (La Nuova Frontiera, 2024) mi sono trovata a doverlo presentare. Le presentazioni di libri sono di fatto eventi promozionali, ma per chi presenta sono ormai occasioni per esprimere la propria visione critica e applicarla al libro, valorizzarne il contenuto, giustificarne l’acquisto, rendere accettabile la sua esistenza. Possono richiedere, quindi, un progetto di interpretazione. Quello che è successo poi – più o meno alla terza lettura - è stato che il libro continuava a resistere a ogni mio tentativo di analisi. Più leggevo, inerpicandomi tra interpretazioni mutuate dalle varie scuole critiche (animal studies, gender studies, postcolonial studies…), più mi sembrava che il testo potesse sì adattarsi a ogni possibile lettura, ma vi resistesse alla fine.

Nel saggio del 1961 Contro l’interpretazione, Susan Sontag scriveva che “la vera arte ha il potere di innervosirci”. Il fastidio che ho provato io mi ha innervosita a tal punto che mi sono trovata a paragonare i miei penosi sforzi interpretativi ai tentativi nevrotici e fallimentari di Lou, la protagonista del romanzo, di portare a termine una missione che definirei per l’appunto interpretativa. Lou è un’archivista canadese spedita sull’isola del Colonnello Cary per un soggiorno nella sua casa coloniale, con lo scopo di ispezionarne l’immensa biblioteca, ricostruire la storia dei primi insediamenti dell’isola (insediamenti coloniali, n.b., il Canada è stata una colonia fino al 1931) ed estrarre un senso dalla pila di carte vecchie, appunti sugli orsi e volumi antichi.

Al suo arrivo viene subito avvisata della presenza in casa di un orso dall’età e dall’origine sconosciute che a quanto pare sarebbe sempre vissuto lì. Lou s’innamorerà di quest’orso. E il desiderio erotico la spingerà ad avere un rapporto sessuale con lui.

Parafrasando Sontag, più che far capire cosa significa tutto questo, mi sembrava più sensato mostrare che tipo di erotica dell’arte e dell’esistenza nel mondo suggerisse il testo con i suoi tentativi di resistenza ai processi di simbolizzazione e interpretazione, proprio a partire dall’esperienza madre di ogni atto immaginativo, l’esperienza erotica.

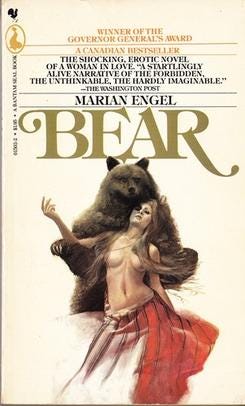

[Alt Text: la prima copertina illustrata dell’edizione tascabile del romanzo (1977) raffigura, in uno stile tipico delle copertine dei romanzi rosa o erotici, un orso in procinto di afferrare da dietro una donna seminuda, che si abbandona alla morsa/abbraccio reclinando il capo verso di lui.]

Pubblicato nel 1976, e premiato con il Governor General’s Award for Fiction, Orso è stato spesso definito uno dei testi più controversi e scandalosi della letteratura canadese contemporanea. Parte dello scandalo risiedeva nelle contaminazioni del romance e del nature writing con il genere pornografico. Pur nascendo come romance, Orso appare anche come una animal story intessuta con realismo per volontà della stessa Marian Engel, che in una famosa intervista del 1978 per la CBC dichiarava la sua esasperazione verso una certa letteratura canadese in cui gli animali parlano e pensano come le persone.

Nel testo, Orso è un orso più letterale che metaforico. Privo di nome proprio – Lou non gli darà mai un nome – la creatura è un concentrato di odori, sensazioni tattili, piaceri e dolori proprio come il romanzo a cui presterà il nome. E proprio per questo non è solo il testo che intrattiene un rapporto ironico-polemico con una tradizione letteraria canadese di animal writing appropriatasi del mondo per scopi puramente simbolici, ma è l’orso stesso come creatura del mondo che rifiuta attivamente la sua stessa riduzione a simbolo o allegoria.

In questo senso, Orso è un romanzo che riattiva tutta una serie di simboli e cliché tipici della letteratura nazionale solo per depotenziarli in un patchwork ironico di tropi incompleti che sfiorano il non-sense contenutistico. Non è scontato che lo scandalo suscitato dal romanzo possa derivare anche dalla difficoltà della critica a dissotterrare un contenuto latente coerente dal suo contenuto manifesto, difficoltà che in ultimo rende l’opera del tutto inaccettabile.

Nel 1972, in quella che viene considerata un’opera fondamentale della metaletteratura canadese, Survival, Margaret Atwood individua nella “sopravvivenza” uno dei simboli principali della letteratura nazionale. Percependosi come colonia, e quindi come una terra dove il profitto che si ottiene attraverso le persone che ci vivono non è destinato a quelle stesse persone, ma alla madrepatria, il Canada e così la sua letteratura si percepiscono anche come vittime, come oggetto di sfruttamento economico e culturale. Da qui deriverebbe una preferenza per il negativo, per gli unhappy endings, per la morte dell’eroe, per il tema della sopravvivenza dell’individuo rispetto agli agenti esterni (il clima, la terra del paesaggio canadese, i nativi selvaggi, il grande gigante americano) o interni (la propria sopravvivenza spirituale e culturale).

Tra i veri temi o motivi con cui si declina la sopravvivenza, elevata a vero e proprio simbolo di unità nazionale, Atwood individua quelli della “natura mostruosa”, delle “vittime animali” e dei “totem ancestrali”. Interconnesso ai primi due, ci sarebbe anche quello delle popolazioni native (Prime Nazioni, Inuit, Métis) che non a caso costituisce un punto piuttosto problematico proprio della genesi e del sostrato mitico di Orso.

Il motivo della “natura mostruosa” deriverebbe dalla distanza incolmabile tra le rappresentazioni letterarie romantiche della natura come fonte di meraviglia e di sublime grandeur o come madre terra, divina e generosa. Queste rappresentazioni simboliche sono quelle che i primi coloni inglesi dovevano avere in mente quando tra diciottesimo e diciannovesimo secolo si sono trovati a emigrare in Canada, nel profondo Nord, in un paesaggio sterminato, poco edenico, e difficile da abitare. La disillusione di queste aspettative (tutte letterarie, artefatte) venne risolta attraverso una nuova costruzione immaginifica della natura come divinità morta o indifferente, terra d’esilio di cui l’individuo non può che essere una vittima, oppure come terra nemica, mostro da sconfiggere e da conquistare. In entrambi i casi, l’individuo non aveva altra chance che morire per natura (“death by nature”).

Parte di questa natura sono sicuramente gli animali che da un lato canalizzano il bisogno del popolo canadese di sentirsi una specie in via d’estinzione; dall’altro, incarnano la vitalità e l’energia negate all’umano colonizzato. Da qui la loro riduzione simbolica a surrogati di paure e desideri. Secondo Atwood, la letteratura canadese proietterebbe quindi sugli animali come vittime il suo irrisolto complesso vittimario, mascherando un reale disinteresse verso la concreta sopravvivenza animale con un processo di estrazione simbolica. Anche qui, sono gli animali a soccombere, a meno che non siano gli animali stessi a divenire parte integrante di quella natura mostruosa di cui l’individuo è fatalisticamente o accidentalmente vittima.

Similmente le popolazioni indigene, da sempre raccontate da autori e autrici bianche nella letteratura canadese delle origini e del suo Rinascimento (almeno fino al movimento di Resurgence della letteratura indigena nel ventunesimo secolo), sono state oggetto dello stesso processo estrattivo in quanto percepite come creature altre, al pari quindi della natura e del mondo animale. Quando i popoli indigeni non sono dipinti come “indiani selvaggi” che collaborano con la natura per minare la sopravvivenza dell’individuo, la loro cultura e la loro storia viene estrapolata come una fonte magica di conoscenza perduta che può mediare il rapporto tra gli uomini e la natura. Immobilizzate in un passato simile alla morte, le popolazioni indigene sono oggetto di estrazione di quel compendio di leggende e di miti che poteva servire la letteratura canadese bianca come i miti greci e biblici hanno servito (con un rapporto di potere ben diverso) la letteratura occidentale europea. Molto spesso, l’appropriazione simbolica di questa materia mitica diventava uno strumento per la rinascita spirituale dell’individuo scopertosi abitante del territorio canadese e parte indigena di quel territorio. Come scrive Atwood, però, una simile rinascita radicata nella riscoperta delle proprie origini dovrebbe avere a che fare piuttosto con “l’esumazione di una pila di scozzesi presbiteriani morti e di francesi cattolici”. Detto in altre parole, con il riconoscimento della propria identità e responsabilità come coloni di un territorio già abitato da qualcun altro.

A questo si riallaccia il tema dei “totem ancestrali” che è anche il motivo principale di Orso e quello che ha spinto molta critica a riconoscere nel soggiorno di Lou un viaggio dell’”esploratrice” - della natura e della storia – e nella sua missione una quest romantico-identitaria per la sopravvivenza spirituale. È proprio a partire da questo motivo però che ogni tropo riconducibile alla natura mostruosa o alle vittime animali sembra decostruirsi su sé stesso e decostruire al contempo la costellazione di simboli e allegorie auto-assolutorie al cuore dell’identità culturale canadese.

Lou è un’archivista di Toronto che pur amando il suo lavoro si sente una talpa intrappolata nella sua “erudita reclusione” e nel freddo del suo ufficio tra carte vecchie da conservare e odore di nicotina. Nel momento in cui il Direttore la invita a partire per il profondo Nord (“il cambiamento ti farà bene”), Lou avverte immediatamente un senso di libertà, di piacevole stordimento e di riscoperta dei sensi. L’isolamento nelle lettere, perseguito come protezione dalla “volgarità del mondo” le ha infatti ingrigito l’esistenza. A un tratto, con la riscoperta di nuove sensazioni audio-tattili, si chiede che vita stia veramente vivendo e di quale vita deve riappropriarsi per essere felice. Se questo primo tentativo di lotta per la sopravvivenza spirituale sembra avvenire attraverso il contatto con la natura del Nord, la sua effettiva esperienza sull’isola di Cary lo approssima a niente più che a una parodia di sé stesso, essendo la “natura” dell’isola molto lontana da quella wilderness degli esploratori o dei coloni ottocenteschi. Il paesaggio, infatti, è fortemente antropizzato e l’isola non è più “un avamposto sperduto in un fiumiciattolo desolato”, ma una vera e propria destinazione turistica, trasformata in proprietà da motoscafi, soldi, vacanze… dove persino l’orso sembra essere stato importato.

L’esperienza di scoperta di sé e di sperata rinascita come abitante della terra canadese indigena a quella terra risulta ancora non più che una parodia, soprattutto alla luce di una natura che non è fuori dalla storia, e non è né mostruosa né portatrice di morte o rinascita, ma è semplicemente “figlia di quel posto e di quell’epoca”. Non a caso, Lou come esploratrice si limita per la maggior parte del tempo ad abitare una casa coloniale che resta, pur senza riscaldamento centralizzato e luce elettrica, “un atto di arroganza” dal punto di vista della Natura.

L’altra missione, forse più importante, è quella di ricostruire la storia dei primi insediamenti dell’isola a partire dalla sua fondazione (dovremmo forse dire, acquisizione, addomesticamento e colonizzazione) nel 1834 da parte del Colonnello Cary. Lo scopo è quello di musealizzare l’archivio in una specie di casa-museo sulla storia locale. Quella che però sembra essere un’innocente opera di catalogazione si trasforma in un’indagine frustrante e ossessiva alla ricerca dei segreti e di una verità sulle ragioni che hanno spinto il Colonnello ad aprire “la mappa del nuovo Mondo” e puntare “uno spillo a occhi chiusi sull’isola”. Tutto il materiale conservato dai Cary, infatti, non dice nulla della storia del posto, è un materiale di importazione che racconta di più della Londra vittoriana che dei primi insediamenti.

La ricerca di un senso, o di una giustificazione, nell’esperienza coloniale sembra a monte di una semi-seria crisi esistenziale e identitaria innescata dalla storia della discendente del Colonnello Cary, Jocelyn, che avrebbe ereditato e mantenuto la proprietà non solo grazie all’acquisizione del titolo maschile di Colonnello, ma anche attraverso un esercizio del potere maschile e predatorio (non a caso, Lou la immagina come “una donna tosta, ossuta, che stende tra i rami di salice una pelle di lince ammazzata illegalmente”). Per questo il lavoro di interpretazione delle carte si trasforma presto in un tentativo disperato di spiegare il senso della sua presenza lì, non solo come archivista sull’isola alla ricerca di sé stessa attraverso il contatto con la natura, ma anche come discendente di una famiglia di coloni irlandesi immigrati in un territorio estraneo.

All’inizio sembra bellissimo dare un senso alle cose, sistemare e catalogare, affinché si potesse trovare una struttura, dissotterrare un segreto. Ora si sentiva sopraffatta dal senso di colpa. Pensava che non avesse trovato niente, mai niente di così rivelatore e vivo come il racconto di Homer.

In altre parole, l’esperienza ermeneutica si rivela fallimentare di fronte alle ragioni lapalissiane dell’esperienza coloniale che si mostrano per quello che sono o perché sono quel che sono, lasciando il personaggio non del tutto consapevole del retaggio di quell’esperienza nel suo modo di abitare la terra.

Questa esperienza di lettura, a cui si accompagna la quest identitaria di Lou, fa il parallelo con l’esperienza erotico-romantica a cui la critica ha affibbiato, per convenzione, la stessa missione di riscoperta del vero sé e di accettazione della propria identità. Anche qui però tentare di leggere l’orso come il surrogato simbolico del desiderio sessuale di Lou, percepito dalla protagonista come “bestiale” perché non consono a un modello interiorizzato di femminilità quasi vittoriana, è un altro cliché tematico che viene attivato solo come pista interpretativa inconcludente.

Orso non è né una vittima né l’incarnazione del desiderio e della vitalità; orso è semplicemente un vero orso. In quanto tale non parla né noi possiamo conoscerne i pensieri se non attraverso il punto di vista inaffidabile di Lou su cui è focalizzato l’intero racconto in terza persona. Per di più, Orso disattende tutte le aspettative mediatiche e letterarie costruite sulla sua immagine: non sembra una creatura davvero selvaggia, viene descritto come un “tontolone” dagli occhi piccoli e tristi e non è particolarmente affascinante (o esotico). Come personaggio però, e qui sta la grande abilità di Engel, all’orso è concesso uno sguardo e una prospettiva, in altre parole, dei pensieri e un punto di vista che restano inarticolati a livello della narrazione, perché irriducibili e incomprensibili con i codici del linguaggio umano. L’orso guarda Lou costantemente; entrambi interagiscono attraverso i gesti e a partire dagli odori.

Con il proseguire dell’esperienza di lettura degli appunti e delle carte di Cary, s’intensifica il desiderio erotico di Lou che è anche desiderio di scoperta del punto di vista dell’orso e desiderio di comprensione dei suoi pensieri, come se questi rivelassero un altro segreto sulla storia del posto, un’altra verità ignota, che Lou deve scoprire per sentirsi parte della terra.

L’esperienza di lettura e l’esperienza erotica a questo punto sono l’una lo specchio dell’altra.

[Alt Text: ritratto fotografico in bianco e nero di Ann Carson, in giacca e cravatta, seduta e con le mani sul grembo. Fonte.]

Come scriverà Anne Carson in Eros il Dolceamaro, quello che il desiderio erotico e il desiderio di conoscenza hanno in comune è il movimento dal territorio del noto verso quello dell’ignoto, dell’Unknown, attraverso un’esperienza che ha a che fare con i limiti. Provare desiderio ci insegna qualcosa sui limiti del sé e sui confini tra il sé reale e il sé ideale, tra l’altro attuale e l’altro idealizzato. L’esperienza erotica è quindi simile a quella di chi esplora, oltre a essere simile a quella di chi legge. L’esperienza dell’eros - che non si dà senza mancanza – è un’esperienza che è sempre conoscitiva rispetto al sé pur scaturendo dalla necessità di preservarsi e di controllarsi. Non a caso Carson riconduce l’origine del desiderio erotico così come lo concepiamo nella cultura occidentale al processo di alfabetizzazione e alla centralità dell’esperienza visiva nelle culture basate su lettura e scrittura.

Se nelle culture orali, tutti i sensi si aprono all’ambiente esterno e ai suoi segnali, recepiti come informazioni necessarie alla sopravvivenza, nella cultura scritta, l’esperienza di lettura e di scrittura ci abitua ai confini delle parole come unità minime di composizione, inibendo i nostri sensi fino all’astrazione e alla disincarnazione del sé, all’autocontrollo e all’isolamento. La distanza incolmabile tra pagina scritta e la posizione di chi legge non può essere colmata se non tramite un atto immaginativo, una simbolizzazione che è la stessa attivata dall’amante nei confronti dell’amato.

Quello che Lou non può fare con l’orso, essendo un orso vero, è servirsi dell’intelletto per afferrare la sua verità. Non può comunicare verbalmente con lui (“Che cosa si dice a un orso?”). Quello che può fare è aprire i suoi sensi per fare esperienza olfattiva e audio-tattile dell’orso (dal suo odore muschiato e penetrante alla sensazione della sua lingua ruvida sulla sua pelle) e fare attenzione ai suoi gesti e rumori, ai suoi movimenti, nello spazio condiviso della casa coloniale. Per penetrare l’ignoto dell’orso, Lou deve abbandonare l’erotico per come è concepito all’interno di una cultura scritta, cedere alle forme di controllo sul sé, e affidarsi ai sensi.

La possibilità che questo accada però è minata dalla costante immersione di Lou nella lettura; attività che trasforma l’esperienza erotico-sensoriale dell’orso nell’esperienza ermeneutico-erotica che intrattiene con le carte del Colonnello Cary. L’apice di questo passaggio si compie quando Lou, trovandosi a leggere gli appunti di Cary e di un certo Trelawny, amico dei romantici Shelley e Byron, desideroso di essere poeta e quindi innamorato dei poeti, interpreterà il loro “desiderio, struggimento, la possibilità di ottenere qualcosa” come giustificazioni del delirio di onnipotenza romantico-coloniale del Colonnello su cui proiettare il proprio desiderio erotico verso l’orso. La ricerca del rapporto sessuale con l’animale non sarà quindi il segno di una perdita di autocontrollo nel regno dell’erotico-sensoriale, ma la radicalizzazione del desiderio erotico-ermeneutico che un confine non sia anche un limite.

Nel momento in cui l’esperienza erotico-sensoriale fallisce, rientrando nell’esperienza erotica di tipo ermeneutico, e cioè quando Lou tenterà di avere un rapporto sessuale con l’animale, Orso risponde esercitando violenza su di lei. La famosa cicatrice sulla schiena è lo strappo al processo di simbolizzazione, della sua riduzione a simbolo, in quanto creatura del mondo e rappresentazione allegorica, come se a livello metanarrativo questo orso-personaggio rifiutasse la violenza simbolica di un intero corpus letterario nazionale. La risposta dell’orso è la vendetta del mondo sull’intelletto. Alla fine, il personaggio di Lou non sembra del tutto consapevole della sua impossibilità di abitare la terra se non come erede di un passato coloniale, e sembra esserne prova l’ultimo atto interpretativo che il personaggio si concede nel rileggere la ferita dell’orso come un contrappasso assolutorio della colpa che ha verso le popolazioni indigene e il loro “privilegiato” rapporto con la natura.

All’interno del romanzo, infatti, appare una sola coppia di personaggi indigeni Métis: la centenaria Lucy Leroy e suo figlio Joe King. Lucy è il personaggio su cui si sono concentrate le maggiori critiche in senso postcoloniale. La vicenda di Lucy sembrerebbe l’unico motivo tematico non sabotato dal romanzo rimanendo immobilizzata in un passato ancestrale che giustificherebbe il rapporto privilegiato del personaggio con la natura (e con l’orso). Incastonata nel cliché del vanishing indian e del personaggio alcolista, Lucy non resiste alla sua simbolizzazione se non come portavoce di una cultura orale e di un sostrato mitico di cui non solo Lou, ma tanta letteratura canadese, finisce per appropriarsi maldestramente. Questo resta un punto controverso considerando il tessuto mitico di provenienza indigena, come la leggenda Haida della Bear Mother, che Engel aveva conosciuto grazie allo scultore Bill Reid. Il mito viene rievocato come possibile sotto-traccia nel romanzo, ma senza alcun riconoscimento esplicito da parte dell'autrice alla sua cultura di provenienza.

Nonostante le premesse, anche questo articolo è un tentativo miseramente fallito di non interpretare, di non cercare di «comprendere» un testo che decidiamo di porre qui come opera d’arte. Se ogni progetto di interpretazione presuppone la volontà di scoperta di una verità e di un senso, allora ogni progetto di interpretazione è anche un’esperienza erotica di tipo ermeneutico. Per questo, quando Susan Sontag scrive che “dobbiamo imparare a vedere di più, a udire di più, a percepire di più” perché “anziché di un’ermeneutica, abbiamo bisogno di un’erotica dell’arte”, ci chiede forse di esperire un’erotica svincolata dal suo radicamento nella cultura scritta.

Per quanto sia difficile dimostrarlo senza un atto interpretativo, si potrebbe pensare a Orso come a un tentativo di chiedere a chi legge e a chi scrive di abbandonare l’interpretazione, ascoltando e accogliendo lo strappo al simbolico del suo vero protagonista, Orso.

L’appello di Sontag ad abbandonare l’interpretazione come “vendetta dell’intelletto sull’arte” che è sempre “vendetta dell’intelletto sul mondo” - così depauperato, svuotato, e reso “un mondo-ombra di “significati” - sembrerebbe lo stesso del romanzo di Engel rivolto a chi legge e alla tradizione della letteratura canadese stessa. Tanto il romanzo come oggetto in sé che l’orso come personaggio sembrano rivendicare l’esperienza erotico-sensoriale a scapito di quella erotico-ermeneutica (di lettura ossessiva, di catalogazione e classificazione, di “interpretazione”) per una riscoperta nella sensualità di un modo di abitare la terra e di tornare al reale. Riscoprire quindi nella trasparenza come “esperienza della luminosità” il suo valore più prezioso; o per citare la poesia in epigrafe al romanzo:

I fatti si trasformano in arte attraverso l’amore che li unisce

e li porta a un piano di realtà superiore;

nel paesaggio, questo amore omnicomprensivo si manifesta con la luce.

(Kenneth Clark, Landscape in Art)

Elena Strappato studia, scrive e traduce. Si è laureata in Lettere Moderne e in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Bologna. Ha collaborato con “La Falla” del Cassero e collabora attualmente con Lo Spazio Letterario per cui cura la rassegna di traduzione “Quasi La Stessa Cosa”. Per Layout Magazine, ha tradotto con Irene Russo il poemetto Terra Santa, Devastata di Ahmad Almallah e Huda Fakhreddine. Puoi seguirla su Instagram.

Satnam Singh e il fascismo agrario.

Come Marine Le Pen si appresta a guidare la Francia, e perché il settore dell’imprenditoria ne sarà tutto sommato soddisfatto: ne scrive Harrison Stetler.

Quello che sta succedendo a Gaza ha anche un impatto ambientale.

Quattro recensioni, e la risposta dell’autrice, a un libro che vogliamo leggere: At War With Women di Jennifer Greenburg.

Per chi vale il diritto di esistere.

Voler bene agli animali non umani, e riconoscerli come soggetti, anche se non sono teneri e buffi.

UN LIBRO

Dietro i fronti. Cronache di una psichiatra psicoterapeuta palestinese di Samah Jabr (Sensibili alle foglie, 2019)

di Marco Tamburini

[Alt Text: ritratto fotografico di Samah Jabr seduta alla scrivania e sorridente. Jabr indossa un hijab rosa acceso e una camicia a righe bianche e fucsia. Dietro di lei si vedono gli scaffali di una biblioteca. Fonte.]

Samah Jabr è una psicoterapeuta e scrittrice palestinese, nata nel 1976 a Gerusalemme. In Dietro i fronti. Cronache di una psichiatra psicoterapeuta palestinese sotto occupazione parla delle conseguenze psicologiche scaturite da un sistema di oppressione, offrendo una decolonizzazione della mente come strumento di resistenza a esso.

Attraverso una tecnica di scrittura cinematografica, restituita sul grande schermo dal docufilm omonimo di Alexandra Dols (2017 - 113’), l’autrice offre un’analisi del fenomeno che risuona ben oltre la Palestina, o meglio, dalla Palestina. Per comprendere la dimensione politica della terapia bisogna partire dallo stato di occupazione sotto il quale da molto tempo vivono i palestinesi. Secondo Jabr, l’occupazione non è soltanto un controllo del territorio, ma è anche un meccanismo che s’infiltra poco a poco nel corpo e nella mente di chi la vive. Per chi scrive, lavorare come psichiatra in Palestina impone scontrarsi con un’ipocrisia di fondo: si cura chi ottiene un’”etichetta” associata al disturbo mentale da cui è affetto, mentre si nega la psicopatologia della vita quotidiana, una vera e propria patologia senza etichetta. A ciò vanno aggiunte le difficoltà oggettive per chi lavora nel campo della cura. Come riportato nel testo, a maggio 2007, per una popolazione di 3,8 milioni di individui si contavano quindici psichiatri, il 3% circa del personale necessario (le statistiche aggiornate a luglio 2023 parlano di 34 psichiatri su una popolazione di 5,35 milioni di palestinesi). Questo, nel caso specifico di Jabr, ha comportato un numero di pazienti decuplicato rispetto a quello che era solita visitare nei giorni di formazione nelle cliniche parigine. La soluzione non può che essere politica: la creazione di uno spazio sicuro in cui il paziente possa sentirsi libero di esprimersi passa dallo sviluppo di una pedagogia che promuova il benessere fisico e mentale, ma non potrebbe compiersi in un contesto che tollera l’oppressione individuale o istituzionale o che accetta figure o sistemi autoritari perpretranti l’oppressione.

L’immensa sofferenza a cui è esposto il tessuto sociale palestinese, generata dalle politiche di occupazione dei territori, innesca un processo lento e pernicioso che paralizza, demoralizza e condiziona i valori e le credenze del popolo palestinese. In questo senso, la Nakba (catastrofe), ovvero il processo di sfollamento massivo del 70% dei palestinesi e la distruzione di più di quattrocento villaggi iniziato nel 1948, rappresenta un traumatismo psicologico trans-generazionale. Al pari degli individui, di fronte a esperienze traumatiche, anche i gruppi possono perdere il loro autentico senso d’identità. Infatti, mentre un trauma individuale danneggia i tessuti dello spirito, un trauma collettivo danneggia il tessuto sociale. Il termine Nakba, per Jabr, ricomprende al suo interno una serie di significati: è sofferenza, ma anche lutto, è un sentimento di sconfitta nella memoria collettiva palestinese, ma è anche una ri-traumatizzazione costante del suo popolo. In questo contesto, lo scopo della valutazione psicologica non è necessariamente (o almeno non solo) curativo. Raccontare la propria esperienza personale, in un quadro di oppressione, significa prestare una testimonianza storica che ha innanzitutto il potere di restituire dignità alla persona che la rende. Fare ciò non sottrae al rischio di ri-traumatizzazione costante sopracitato, poiché nel discorso che si instaura i sentimenti dominanti di angoscia e vergogna sono inversamente proporzionali: più si parla di ciò che provoca angoscia più l’angoscia si attenua, ma più si parla di ciò che provoca vergogna più la vergogna accresce. Di conseguenza, il sistema di valori e credenze dell’individuo, composto da elementi quali l’identità personale e la fede, è colpito ancora più duramente, mettendo in pericolo l’autostima, la fiducia reciproca e quella nelle capacità del soggetto stesso. Dunque, per scongiurare un’interiorizzazione dell’oppressione, che è tanto individuale quanto collettiva, il tipo di cura da mettere in campo deve essere parimenti collettivo. Sfidando i dettami della psichiatria tradizionale, per cui la terapia è per definizione individuale, si cerca di estendere la percezione dell’occupazione fino a includervi l’occupazione interiore della mente degli abitanti della Palestina per rimarcare la natura politica di un problema di salute mentale.

In un rapporto di oppressione prolungata, i palestinesi lottano per costruire la propria identità, individuale e nazionale. Tra le strategie di resistenza messe in atto ci sono il rifiuto ad assimilarsi e il confronto. Per questo, se la “resilienza” è un concetto moderno della psicologia positiva, Sumud è una parola più antica, risalente alla fine del XIX secolo, che si colloca nel solco dell’opposizione al mandato britannico e della resistenza all’occupazione. Se la resilienza è uno stato mentale, il Sumud è in aggiunta un invito ad agire. Agire contro l’occupazione e contro l’oppressione in generale. Non è una qualità innata, né la conseguenza di un singolo evento, ma è un insieme di capacità e abitudini che sono acquisite e potenziabili. Il Sumud è il fondamento di una vita di resistenza, radicata nella terra. È il garante dell’identità e della ricerca di autonomia dei palestinesi, poiché tutela il loro racconto e la loro cultura contro la minaccia di soppressione. È una pratica che si traduce nell’autoproduzione agricola, seppur limitata, dei contadini che rifiutano di consumare prodotti israeliani, che si riflette nel lavoro degli operai edili che rifiutano di costruire le colonie e accettano una paga più bassa per costruire case per i palestinesi e che si esprime nell’impegno dei genitori a crescere i loro figli secondo gli usi e i costumi della loro terra malgrado la minaccia di annientamento della nazione palestinese.

Oggi, per il semplice fatto di vivere in Palestina, si contribuisce alla causa palestinese. È in questa forma di tenacità che è possibile riscontrare gli imperativi della resistenza: combattere, costruire, curare.

Marco Tamburini ha diversi interessi ma non abbastanza per una bio interessante. Ha studiato filosofia all’università, ma nella vita si occupa di tutt’altro.

Grazie a Elena e Marco per il loro lavoro e la loro pazienza. Ci leggiamo a fine luglio!

Un abbraccio!

Francesca, Gloria e Marzia